- BizOpsの定義とリーガルオペレーションへのヒント

- 事業フェーズ別のリーガルオペレーション構築の考え方

はじめに

みなさん、こんにちは!

立ち上げから1周年をむかえたこのLegal Ops Labでは、ベンチャー・スタートアップ企業を中心に多くのインタビューを行い、その記録を発信してきました。

今回は、その一つの集大成としてベンチャー・スタートアップ企業が成長していく中で、事業のフェーズに応じてどのような点を意識してリーガルオペレーション、つまり業務遂行のための仕組みを構築していくべきなのかを、BizOps(ビズオプス)という方法論から整理していきます。

BizOpsとLegalOps

BizOpsとは

BizOpsは”Business Operations”の略ですが、厳密な定義や組織内での役割は、企業や人によって様々です。

ビジネスサイドの意思決定を支援するデータ分析組織・機能といった意味合いやツール群・フローの最適化を通してビジネスの円滑化を目指す組織・機能として言及されることもありますが、本稿では、より本質的な役割に着目するため、株式会社hacomonoのVP of BizOps上村氏による、次の定義に依拠します。

BizOpsとは経営陣によるビジネス戦略(Biz)と現場のオペレーション(Ops)をつなぐことでオペレーショナル・エクセレンスを築く方法論です。経営陣が描いた戦略を素早く正確に現場のオペレーションに反映する。そして、現場から得られた知見をデータで正しく経営にフィードバックする。経営の意思決定は、正確な現場データを得ることでより効果的になり、説得力のあるものになるという好循環を目指します。

「BizOpsとは?その具体例や関連分野、必要なスキルをまとめました」

この定義のポイントは、ツール活用やデータ分析といった手段の最適化にフォーカスするのではなく、あくまで「経営上のやっかいで抽象的で複雑な問題を解決するために」経営上の戦略を現場のオペレーションに反映するという、目的ドリブンな観点でBizOpsを捉えている点です。

リーガルオペレーションへの当てはめ

法務業務のオペレーションであるリーガルオペレーションも、広義には「Business Operations」の1つであると言えます。

したがって、上述のBizOpsの定義を念頭におくと、リーガルオペレーションの役割には、現場のオペレーションの課題の解決のみならず、最終的には経営上の戦略を反映し、そこに貢献できる形を目指すことが内包されているといえます。

そして、経営上の戦略と目標は、事業のフェーズに応じて変わるため、以下では、事業フェーズに応じたリーガルオペレーション構築の勘所をご紹介していきます。

事業フェーズに応じたリーガルオペレーション成功の鍵

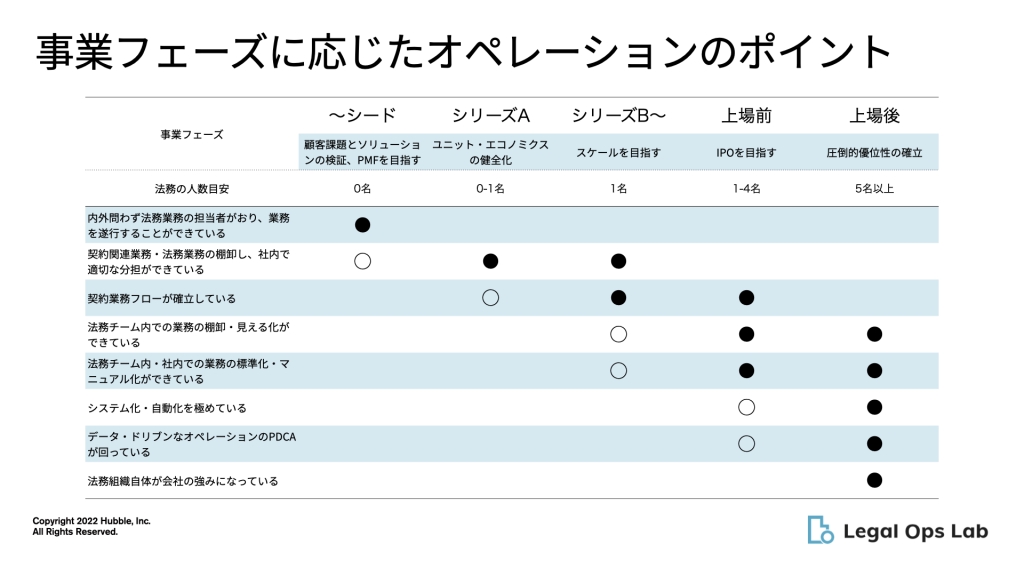

(●=できる限りやっておいた方が良い項目、◯=余力があれば、先を見据えて着手しておいた方が良い項目)

①シード期

- どういうフェーズか?

-

事業としては、何よりもまず顧客の課題の発見と、それを解決するソリューションを検証し、プロダクトやサービスを市場に展開していくことが求められる、いわゆるPMF(プロダクトマーケットフィット)を目指す段階です。

事業スキーム自体の適法性や施策の適法性を判断するという意味で、法務の知見は必ず必要ではありますが、リソースの最適な分配やその優先度の観点から見ると、組織はおろか、法務専属のメンバーを配置するケースは必ずしも多くはないでしょう。

- このフェーズにおけるオペレーションの思考法

-

多くの企業にとっては、オペレーションを考えるというところには至らない段階です。事業の立ち上げに必要な範囲で法律的相談ができる人材を外部に見つけたり、兼業的に契約関連業務を遂行できるメンバーを確保して、事業の法的リスクを回避していくことが大切です。

②シリーズA前後

- どういうフェーズか?

-

事業では、プロダクトやサービスのPMFの検証が進み、LTV(Life Time Value)やCAC(Customer Acquisition Cost)・チャーンレートといった指標も追いながら、事業としての経済性を意識して顧客を増やしていくフェーズです。

法務では、取引先が安定的に増え始め、NDAや提携先・委託先との業務委託契約、さらには投資契約といった形で契約書の種類・量も増えてくるタイミングです。

- このフェーズにおけるオペレーションの思考法

-

この段階では、シード期までの比較的緩やかな体制を脱し、少しずつルーティン化している業務のオペレーションを整備していくという視点が必要になってきます。具体的には、

- どのような法務関連業務があるかの棚卸し

- それぞれの業務の分担

を明確にしていく必要があるでしょう。

ビジネスモデルや商流・商材によって、契約や法的問題の難度が高かったり、分量が多い場合には、このタイミングで一人目の法務専任者の採用を進めていくことも十分考えられます。下記の記事では、事業をブーストするために、内情を理解した専任者を採用したケースをご紹介しています。

Hubble(ハブル) – 契約書管理クラ… よりクリエイティブな仕事に注力!テクノロジー先進企業HelpfeelがHubbleを必要としたワケとその真価とは?… 急成長中の検索型FAQシステム「Helpfeel(ヘルプフィール)」をはじめとしたSaaSプロダクトを手掛ける株式会社Helpfeel(取材当時:Nota株式会社)は、「人を置き換えるの…

よりクリエイティブな仕事に注力!テクノロジー先進企業HelpfeelがHubbleを必要としたワケとその真価とは?… 急成長中の検索型FAQシステム「Helpfeel(ヘルプフィール)」をはじめとしたSaaSプロダクトを手掛ける株式会社Helpfeel(取材当時:Nota株式会社)は、「人を置き換えるの…取引先が増える中で、リスクを管理しつつ事業を一緒に伸ばして行けるような法務機能の基礎を作っていくことが大切と言えるでしょう。

③シリーズB前後

- どういうフェーズか?

-

事業を加速度的に拡大させていくことが経営の至上命題となるフェーズです。組織としても、従業員数が増加することでより明文化・詳細化されたルールがないと業務に混乱をきたしてしまいます。また、投資家・関連会社等社外のステークホルダーも一気に増えてきます。

法務としては、事業の成長に合わせてさらに審査する契約書の量が増え、より契約業務や法律相談業務に忙殺されるようになります。またこうしたビジネス法務に加え、いわゆるコーポレート法務として社内規程の作成、株主総会や取締役会の運営・議事録の作成など、業務領域も多様化してきます。

- このフェーズにおけるオペレーションの思考法

-

こうした中で、まずは、専業法務のメンバーを確実に採用し、専門性をもった法務組織の立ち上げを最優先に実施すべきです。

1人目の法務にはどんな人を採用すべきか? 「事業成長全力支援」を掲げる法務組織の長が経営として求める人材とは? 法務の立ち上げと組織化時に気… 今回は、ナイル株式会社の取締役でコーポレート本部本部長の長澤斉氏に、「事業成長全力支援」を掲げる法務を含めたコーポレート部門が人材採用時、何を重視し、どのように人材育成をしているのかを聞きました。

「事業成長全力支援」を掲げる法務組織の長が経営として求める人材とは? 法務の立ち上げと組織化時に気… 今回は、ナイル株式会社の取締役でコーポレート本部本部長の長澤斉氏に、「事業成長全力支援」を掲げる法務を含めたコーポレート部門が人材採用時、何を重視し、どのように人材育成をしているのかを聞きました。まだこの時点では法務人数は少ない(一人法務であることが大半である)ため、契約業務や相談業務のフローが整理されていないと、リソースが逼迫し、本来やるべき業務に十分な時間をかけられなくなってしまいます。そしてまだこの時点では問題にはならないものの、今後の組織の成長を見越して、情報やナレッジがブラックボックス化・属人化しないように一定の配慮をしておく必要があります。ここを疎かにすると、この後のフェーズで組織内のスキル移転が進まず、回り回って事業成長に悪影響を及ぼしかねません。

あわせて読みたい ナレマネは組織の文化!リーガルオペレーションズ実践マニュアル④ナレッジマネジメント編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「ナレッジマネジメント」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

ナレマネは組織の文化!リーガルオペレーションズ実践マニュアル④ナレッジマネジメント編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「ナレッジマネジメント」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。このため、

- どういった手段で、いつ、誰が契約審査や法的相談を依頼するのかを決めること

- 各アウトプットを共有可能な形でシステム上に残す仕組みを設けること

が必要になるでしょう。下記の事例では、シリーズA後の繁忙期に業務フローを見直す必要に迫られた事例をご紹介しています。

Hubble(ハブル) – 契約書管理クラ… Slackはじめ他SaaSとの親和性も高いHubbleで、バージョン管理を効率化!ユーザーの生の声も活用の後押しに… 今回は、「今までにないカラクリで世の中を豊かに」をミッションに掲げ、AIチャットボットを中心にカスタマーサポート業務のデジタル化推進SaaS「KARAKURI」シリーズを展開…

Slackはじめ他SaaSとの親和性も高いHubbleで、バージョン管理を効率化!ユーザーの生の声も活用の後押しに… 今回は、「今までにないカラクリで世の中を豊かに」をミッションに掲げ、AIチャットボットを中心にカスタマーサポート業務のデジタル化推進SaaS「KARAKURI」シリーズを展開… -

また、以下の記事では、オペレーション改善に伴う業務効率化を意識して、「法務1.5人目」を採用して、中長期の成長にも備える企業をご紹介しています。

あわせて読みたい 小さなチームでも高品質な法務へ!多様な経験から会社目線で挑む法務のオペレーション改善 -株式会社10X… UXデザイナーなど多様な業務を経験した後、株式会社10Xに入社した疋田和大氏に、法務業務のオペレーションの改善に興味を持ったきっかけや企業が専任者を配置することの意義についてお話を伺いました。

小さなチームでも高品質な法務へ!多様な経験から会社目線で挑む法務のオペレーション改善 -株式会社10X… UXデザイナーなど多様な業務を経験した後、株式会社10Xに入社した疋田和大氏に、法務業務のオペレーションの改善に興味を持ったきっかけや企業が専任者を配置することの意義についてお話を伺いました。

④上場前

- どういうフェーズか?

-

上場を目指す上で、事業面・組織面いずれにおいても、上場企業同様の水準が求められるフェーズです。まずは、監査に耐えうる内部統制の体制を担保する必要があり、社内規程と業務フローの双方をさらにブラッシュアップしていく必要があります。ここには当然法務も絡んでいくことになります。

あわせて読みたい 上場準備経験者監修!あらかじめ知っておきたかった、上場準備の時期別タスクと潜むリスク〈後編〉 本記事では、株式上場(IPO)を目指す企業の皆様に向けて上場準備時に発生するタスクとリスクを、時期別にまとめました。今回は後編として、上場直前期、申請期を取り上げています。

上場準備経験者監修!あらかじめ知っておきたかった、上場準備の時期別タスクと潜むリスク〈後編〉 本記事では、株式上場(IPO)を目指す企業の皆様に向けて上場準備時に発生するタスクとリスクを、時期別にまとめました。今回は後編として、上場直前期、申請期を取り上げています。 - このフェーズにおけるオペレーションの思考法

-

法務業務のうち、主に契約業務においては、ただフローを用意するだけでなく、次々に増える従業員の誰しもが同じフローで業務を実行できる状態を担保することが求められます。裏返すとルールに書いてあるにも拘らず、運用されていないような仕組みは、(内部統制の強度を維持しつつ)事業部門の負荷を考慮して廃止したり、現実に運用可能なやり方に変更していくことが必要です。

またこの頃から法務組織が「一人法務」を脱し、チーム体制になっていくケースも多くなります。つまり、個々人の能力で遂行してきた業務を、少しずつ組織で対応する準備を進めなければなりません。こうした背景から

- 法務チーム内での業務の棚卸しを改めて行い、形骸化している仕組みがないかのチェック

- 各メンバーの業務進捗やアウトプットの見える化の仕組み作り

- アウトプットの水準を一定以上に保つためのマニュアル作成

などを進めていくことが必要になります。下記では、忙しくなりがちなこのフェーズの法務の業務効率を向上するための「見える化」の手法をご紹介しています。

忙しい法務には「見える化」が効く! 今だからこそ取り組みたい、忙しい法務に効く「見える化」 本記事では、期待値が高まり、かつ日常業務に忙殺されている法務の皆様の業務をより効率的に、また一歩高品質化するための手段として、改めて「見える化」の重要性をご紹介します!

今だからこそ取り組みたい、忙しい法務に効く「見える化」 本記事では、期待値が高まり、かつ日常業務に忙殺されている法務の皆様の業務をより効率的に、また一歩高品質化するための手段として、改めて「見える化」の重要性をご紹介します!併せて、法務の組織化に伴ってチーム内の業務の可視化に成功した、こちらの事例もご覧ください。

Hubble(ハブル) – 契約書管理クラ…404 | Hubble(ハブル) – 契約書管理クラウドサービス Hubble(ハブル)の404ページです。なお、この時点で見える化を進め、各メンバーの業務を数値化しておくと、次なる人材の採用に際して、「忙しいので人材を補強してほしい」といった定性的な説明から一歩進み、数字を用いたより説得的な社内説明を展開できるようになります。

もちろん数値的な可視化のための業務を増やすことで却って忙しくなってしまっては本末転倒であるため、なるべく負荷をかけずにデータを蓄積できるフローに組み替えたり、専用システムを導入したりすることも検討してみると良いでしょう。

Slackワークフローなどを利用し、数値化・自動化を進めた事例はこちら! これがビットキー法務DX!Slackワークフローで実現した契約業務オペレーション自動化! 本記事では、Legal Innovation Conferenceにも登壇頂いた、ビットキーの保泉氏にSlackワークフローやGoogleスプレッドシートを使った具体的な契約業務のワークフローについて深掘っていきます。

これがビットキー法務DX!Slackワークフローで実現した契約業務オペレーション自動化! 本記事では、Legal Innovation Conferenceにも登壇頂いた、ビットキーの保泉氏にSlackワークフローやGoogleスプレッドシートを使った具体的な契約業務のワークフローについて深掘っていきます。

⑤上場後

- どういうフェーズか?

-

毎期の事業計画を確実に達成し、不確実な市場環境を生き残って成長することが、事業上の命題となります。

法務としては、コーポレート・ガバナンスの要請や、関連法令の増加、事業内容の多様化により、業務領域がさらに拡大していきます。専門性を深めつつ、市場環境の動きに追随できるようなスピーディーな対応を行って、経営の要請に応えていくことが必要です。

- このフェーズにおけるオペレーションの思考法

-

そうした専門性やスピード向上を達成するためには、システム化・自動化が不可欠です。ただし、これだけで十分とは言えず、まさにDX化と形容される段階を目指す必要があります。

- 導入したシステムからのデータ取得

- 取得したデータに基づいて改善点を特定しPDCAサイクルを回すこと

といったアクションが取れると、自律して改善を推進できる法務組織を作ることができます。その結果として、それ自体が企業の強みとなり、競合への優位性や法務としての採用力強化につながります。

データ化によるPDCAを徹底している事例はこちら! データをもとに法務業務の定量化に挑む-SHIFT 照山浩由 法務グループ長-<前編> SHIFTの照山氏に、これまで難しいとされていた法務業務の定量化に挑んだ背景と具体的方法について伺ったインタビュー(前編)です。

データをもとに法務業務の定量化に挑む-SHIFT 照山浩由 法務グループ長-<前編> SHIFTの照山氏に、これまで難しいとされていた法務業務の定量化に挑んだ背景と具体的方法について伺ったインタビュー(前編)です。こうした仕組みづくりができれば、オペレーションがどんどん研ぎ澄まされ、法務のメンバーはより本質的な業務に注力することができます。結果としてその専門性も高まり、経営の右腕として活躍する法務としてプレゼンスも高まっていくでしょう。これが「事業のための法務」の実現につながっていくことになります。

まとめ

- BizOpsの定義とリーガルオペレーションへのヒント

- 経営上の戦略を反映し、これに貢献できる形を目指すことを内包することが共通の考え方

- 事業フェーズ別のリーガルオペレーション構築の考え方

- シード期:まず相談ができる人材を社内外問わず確保する

- シリーズA:法務業務の分担ができていることが重要

- シリーズB:専任担当者を確保し、業務フローを確定する

- 上場前:業務の見える化推進と組織の業務の標準化を図る

- 上場後:システム化・自動化を前提としたデータ化の推進

【PR】投資家から見た、望ましい契約書管理体制とは?