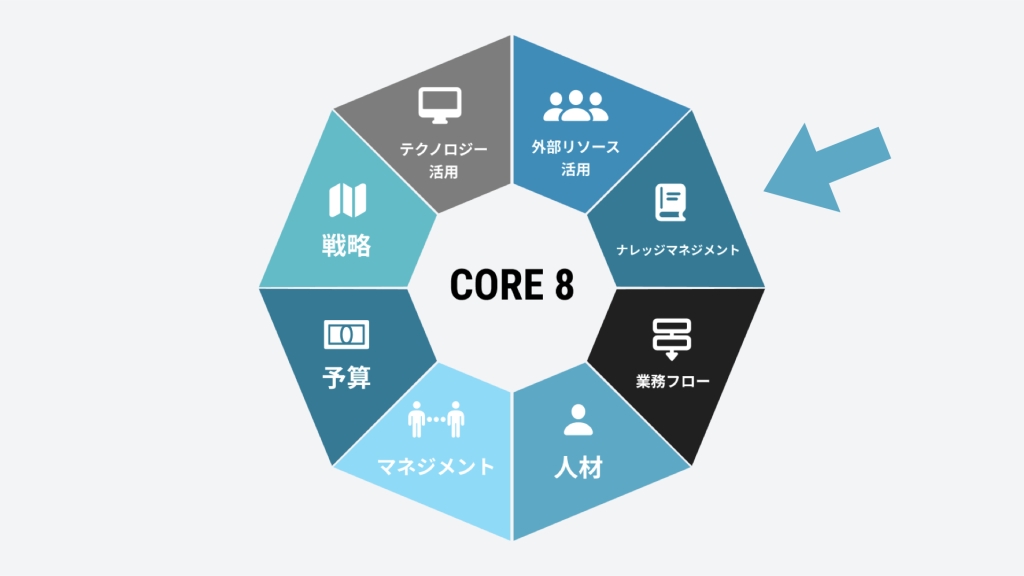

- 「日本版リーガルオペレーションズ」で「ナレッジマネジメント」が一要素をなす理由

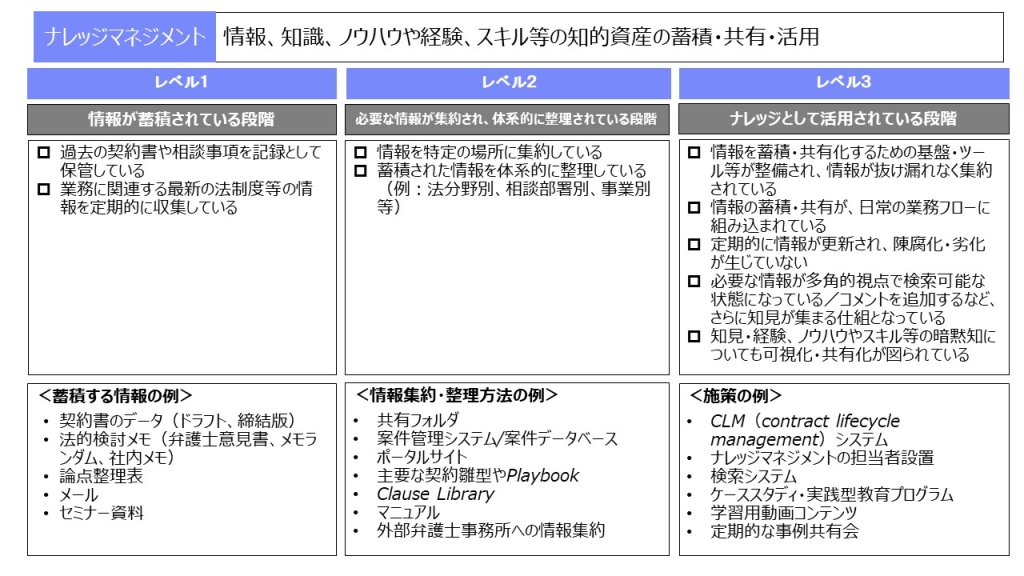

- 「ナレッジマネジメント」の各レベルで必要となる要素

はじめに

みなさん、こんにちは!

日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREそれぞれについて、レベル別に何をどこまでできていれば良いのかをご紹介する本シリーズ、今回は、「ナレッジマネジメント」に関してまとめていきます。

概要-なぜナレッジマネジメントが必要なのか-

定義と目的

企業法務に限らず、ナレッジマネジメント、つまりナレッジの蓄積・共有とその活用は、20世紀終盤から非常に重要視されてきました。その背景は、先日公開した以下の記事で言及した通り、ナレッジが企業の競争力の源泉となると考えらるようになったことにありました。

基本的に企業法務においてもその考え方は同様ですが、より法務に引きつけて考えると、法務のナレッジマネジメントには、以下のような目的も考えられるでしょう。

- ①リーガルサービスの品質の担保

-

特に過去、類似の論点を検討したことがある場合には、その検討時の記録などを見ることで、論点の考慮漏れを減らすことが可能になります。これにより、少なくともこのレベルにおいては、組織のメンバー間でのサービス品質のバラツキを減らすことができ、サービス品質を一定以上の水準に担保することができるようになります。

- ②業務の効率化

-

ナレッジが蓄積され、活用されるようになれば、少なくとも過去検討した論点を重ねてゼロから考える必要がなくなり、現時点における新たな検討事項のみにリソースを投下することが可能になります。これは大きな業務効率化と言えるでしょう。

- ③不安やストレスの少ない環境づくり

-

組織を運営する立場から見ると、ナレッジが活用可能な形式で集約されていれば、メンバーは情報を探すための時間を減らすことができ、情報探索にかかるストレスをも減らすことができます。これは新たに加入したメンバーにとっても同様で、これまでのナレッジが追跡可能であることで、オンボーディング完了までの期間を短縮することにもつながります。結果として、それぞれのメンバーにとって不安感の少ない環境を整えることが可能になります。

LOLの各記事においても繰り返し言及している通り、こと令和の時代においては、法務人材の流動性が高まり、限られたリソースの中で、よりビジネスへの深い理解と積極的な関与が求められています。こうした状況下では、なるべく車輪の再発明をさせることなく過去検討した内容を再利用しつつ、新しく検討するべきポイントに注力できるように環境を整えていくこと、そして新たに加入したメンバーに一刻も早く戦力となってもらうこと、つまり上記で言及した②と③が従来以上に求められていると思われます。

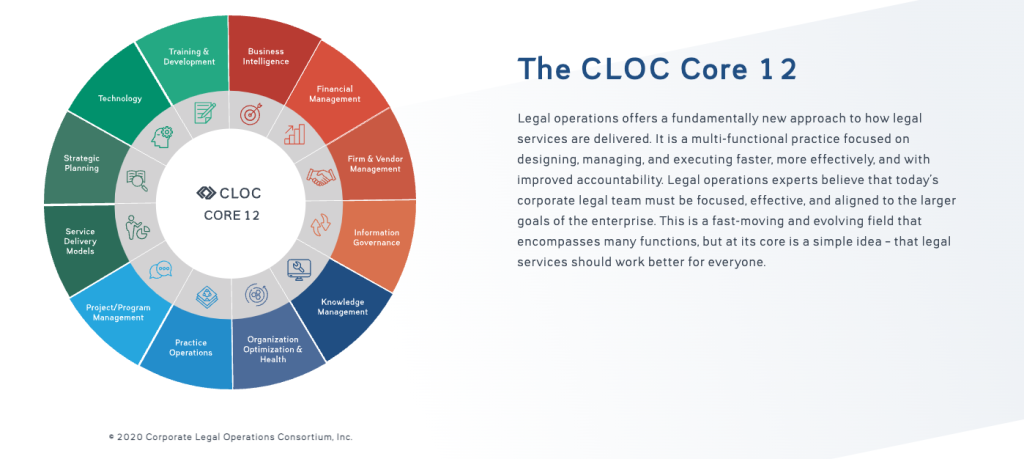

米国のCLOC(The Corporate Legal Operations Consortium)が定めるリーガルオペレーションズの「CORE 12」では、日本と同様に”Knowledge Management”の項目が設けられています。

日本のナレッジマネジメントと比較しても、その目指す姿に大きな相違はないように思われます。唯一ユニークなのは、ナレッジマネジメントを組織の文化とすることに言及がある点です。つまり「べき論」に留めることなく、ナレッジマネジメントを組織の文化(=価値観)に押し上げることで、しっかりと現場に浸透させるところまでをスコープに含めている点で、非常に参考になります。

“Desired state: Save team time and improve outcomes by making it easier to find answers and best practices. Nurture a culture of sharing, mutual support, and documentation across the organization.“

「What is Legal Operations?」(https://cloc.org/what-is-legal-operations/)より引用。日本語訳はLOLにて追記。

(望ましい姿:(特定の問題に対する)答えやベストプラクティスを見つけやすくすることで、チームの時間を節約し、成果を向上させること。そして 組織全体で共有、相互支援、文書化の文化を育むこと。)

さて、ここからは、各レベルの構成要素について簡単に何をすべきか、またその際に注意すべきポイントは何かを、LOL独自の視点からご紹介していきます。

レベル1:情報を収集し、蓄積する

概要

レベル1では、まず必要な情報をしっかりと収集して蓄積していくことが求められています。評価や加工が加えられていない(一次)情報も含めて蓄積することが想定されており、前述したCLOCのCORE12に含まれるInformation Governanceの内容も一部承継したような形になっています。

法務の本質的なミッションであるリスク低減の観点からしても、検討のエビデンスが残らない状態は望ましいとは言えないため、不安がある場合には、組織の規模を問わず一人法務であっても、本レベルについては、早急に対処するべきと言えるでしょう。

レベル1の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。)

✅ 過去の契約書や相談事項を記録として保管している

- アウトプットのイメージ

- 以下の情報やナレッジについて、保管を行っている状態。

- 締結済みの契約書

- 社内外のコミュニケーション(メール、チャットetc)

- 案件に関する検討過程(メモ、契約書ドラフト、付属資料etc)

- 意見書など外部専門家のアウトプット

- 各種資料(セミナー、ホワイトペーパー、書籍の抜粋etc)

- 以下の情報やナレッジについて、保管を行っている状態。

- 補足

- レベル1の段階では、その保管態様・方法について指定はありません。印刷しての保管でも構いませんし、デジタルデータでも構いません。更にこの時点では法務組織の他のメンバーに共有できる状態になくてもOKです(もちろんレベル2以降では共有が求められるので、この時点から共有を想定しておくことは強く推奨されます)。とにかく情報を残すことに重きが置かれています。

✅ 業務に関連する最新の法制度等の情報を定期的に収集している

- アウトプットのイメージ

- 自社の事業に関連する法令の改正について、情報ソースを特定し、能動的・受動的を問わず、情報を取得し、保管している状態。

- 補足

- 本項目の前提には、まず自社の事業に関連する法令をある程度特定した上で、誰が、どのような手段を使って、どういった頻度で法改正情報にアクセスするかを明確にしておく必要があるでしょう。

- やろうと思えば、法制審議会の各部会の会議録までチェックするという方法もありますが、限られたリソースの中で全ての関連法令についてチェックするのは非常に難しいです。現実的には、法律事務所からのニューズレターや法令改正情報提供サービスからの情報を受け身で取得することを中心としつつ、事業にクリティカルに関わる法令について、特に議論が活発な時期に限って上記のようなソースから自ら情報を取りに行くといったメリハリが重要になるでしょう。

レベル2:集約した情報を適切に整理する

概要

レベル2は、レベル1で蓄積された情報やナレッジが、再利用可能な形式で整理されていることを目指します。そのポイントは、一元管理と検索性にあります。

属人的な情報・ナレッジ管理では、冒頭に言及したナレッジマネジメントの目的が達成されないことになるため、裏返すと、このレベル2の達成が果たされないことには、ナレッジマネジメント自体を実施していないのと等しい状態にあると言えるでしょう。

レベル2の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。)

✅ 情報を特定の場所に集約している

- アウトプットのイメージ

- 収集した情報やナレッジが、少なくとも法務チームの適切なメンバーがアクセス可能な共有サーバやオンラインストレージ、その他システムに保管されている状態。

- 上記に加えて、以下のナレッジが集約されている状態

- 契約書のひな形

- 契約書審査や法律相談に対するプレイブック

- 社内外における諸手続きに関するマニュアル

- 補足

- 情報やナレッジは、共有されなければ活用される可能性もなくなってしまうため、これらが共有されるべきメンバーに対して、共有可能な状態に置かれることが必須になります。

- ここでも保管時の媒体は特に問われてはいませんが、紙媒体のままでは、同時にアクセスすることが困難にもなるなど将来的な活用可能性を低下させる恐れが高いため、デジタル化された状態で保管されることが望ましいでしょう。

「情報やナレッジは共有され、活用されるべき」という「べき論」は比較的理解されやすいと思われます。しかしながら、実際には、

- 忙しさにかまけて、つい電子データをローカル環境に保存したままにしてしまう

- 検討の過程を他のメンバーに(抽象的に)見られる可能性があることから、共有することによって自らに対して悪い評価を下されるのではないかと、不安を覚える

- そもそも自分がリソースを投下して検討した内容に対して、他のメンバーがいわば「タダ乗り」してくることに違和感を覚える

といった理由で、結局情報がうまく共有されないチームに「そう稀ではない頻度」で出会います。本稿の筆者としても理解できなくはないものの、上記のような考え方が残り続けては、いつまでもナレッジマネジメントは進みません。

冒頭でご紹介した米国のCLOCが提示している望ましい姿の記述にもある通り、もしナレッジマネジメントを真剣にやっていきたいと考えるのであれば、まずは情報やナレッジの共有を組織の文化として掲げて醸成し、この文化にフィットするメンバーを評価するように設計することが必要となると考えられます。

✅ 蓄積された情報を体系的に整理している

- アウトプットのイメージ

- 蓄積された情報やナレッジについて、拡張性のある分類を行い、それに伴った保管場所の棲み分け、権限分けを行っている状態

- 補足

- 電子化し、フォルダで管理する場合には、当該情報やナレッジに応じて、以下の一つまたは複数の分類基準に従って整理することが望ましいです。

- 企業の事業分類(A事業、B事業etc)

- その属する領域(個人情報保護法、競争法、会社法etc)

- 取得時期(FY2021、2022年4月etc)

- もっとも、企業規模や法務への相談量が大きくなればなるほど、情報量はかなり多くなることが予想されるため、その性質上、情報と格納先とを一対一対応させるしかないフォルダ管理のみでは、理想的なマネジメントは難しいのも現実です。より検索しやすいように、フォルダとともに「タグ付け」ができる仕組みを検討しても良いでしょう。

- 電子化し、フォルダで管理する場合には、当該情報やナレッジに応じて、以下の一つまたは複数の分類基準に従って整理することが望ましいです。

レベル3:蓄積から共有までが、組織で日常的に運用される状態に

概要

レベル3では、ナレッジマネジメントに必要な情報の蓄積から共有、活用までの流れが、法務組織の中で仕組み化され、運用されている状態を指します。CLOCの言葉を借りるならば、ナレッジマネジメントに関する文化が育まれているような状態と言えるでしょう。

レベル3の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。)

✅ 情報を蓄積・共有化するための基盤・ツール等が整備され、 情報が抜け漏れなく集約されている

- アウトプットのイメージ

- 日頃入手した情報やナレッジは全てデジタルデータとして保存されることを前提に、その保管先や集約先が明確に定められており、これが運用されている状態。

- 補足

- 本項目については、基本的にはレベル2で取り組んだ情報やノウハウの集約の延長ですが、前述したような個々人の志向や好み、忙しさ、不安感などとは関係なく、組織として集約に取り組めている状態を指しています。

- 加えて、原則としてアナログな情報も(スキャンなどを通じて)全てデジタルデータ化(場合によってはOCR付与)され、検索可能な状態が作られていることが望ましいです。

✅ 情報の蓄積・共有が、 日常の業務フローに組み込まれている

- アウトプットのイメージ

- 日常的に収集された情報やそこから昇華したナレッジを、定期または不定期に共有することについて、組織レベルで励行している状態。

- 補足

- 情報収集に関しては、日常的な書籍やWeb記事の閲覧などの学習に加え、各種セミナーへの参加などによって実践することが可能で、既に実施してる企業も多いと思われます。

- 同様に情報の共有では、伝統的に定期的な勉強会の開催が活発な企業(体)もあります。加えて通常業務が忙しい場合には、組織として「読書会」の機会を作ることも一考に値します。情報やナレッジの共有だけでなく、取得・蓄積の機会すらも限られた時間内で半強制的に創出することができる点で非常に有効な取り組みです。

✅ 定期的に情報が更新され、 陳腐化・劣化が生じていない

- アウトプットのイメージ

- 組織において、ナレッジマネジメントの担当者を配置するなどし、ナレッジが更新される機会を検知し、更新を促進する仕組みが作られて運用されている状態。

- 補足

- ナレッジは、創出・蓄積、共有、更新のプロセスを経るものとされ、特に法務においては、古いナレッジが放置されることは無益であるばかりでなく、誤った判断を導く恐れがある点で有害となる可能性もあることに留意する必要があります。

- 法務組織が1〜5名程度であれば、しっかりと意思疎通ができている限り、特段意識せずとも、NotionやConfluenceなどをはじめとする情報を集約するための「箱」されあれば、気づいたメンバーが気づいたタイミングで更新していく方法で、大きな抜け漏れは発生しないでしょう。

- その一方で、組織が更に大きくなった場合、メンバーの意識統一にはよりコストがかかるため、メンバーの自律性に委ねる前述のような運営では、限界が出てくると思われます。この場合には、明確に担当者を配置し、そのメンバーを中心として、ナレッジをアップデートしていく体制づくりが最も効果的です。

✅ 必要な情報が多角的視点で検索可能な状態になっている/コメントを追加するなど、さらに知見が集まる仕組となっている

- アウトプットのイメージ

- 情報やナレッジの保管先において、検索可能なキーワード設定やタグ付けなどが可能な仕組みを構築している状態。

- 情報やナレッジの保管先において、適時に、適切なメンバーが情報やナレッジの更新が可能な仕組みを構築している状態。

- 補足

- 自社開発するか、または(リーガルテックを含む)各種クラウドサービスを用いて、オンデマンドでの検索やナレッジの更新が実施されることが想定されています。前述の通り、仮に担当者を置くとしても、なるべく情報の一元化や整理が日常業務の延長で実施できる(整理のための仕事がなるべく発生しない)ような設計のシステムを選ぶ(または開発する)ことが、継続的なナレッジマネジメントの実施という観点では望ましいです。

- なお、テクノロジーの導入に関しては、以下の記事をご参照ください。

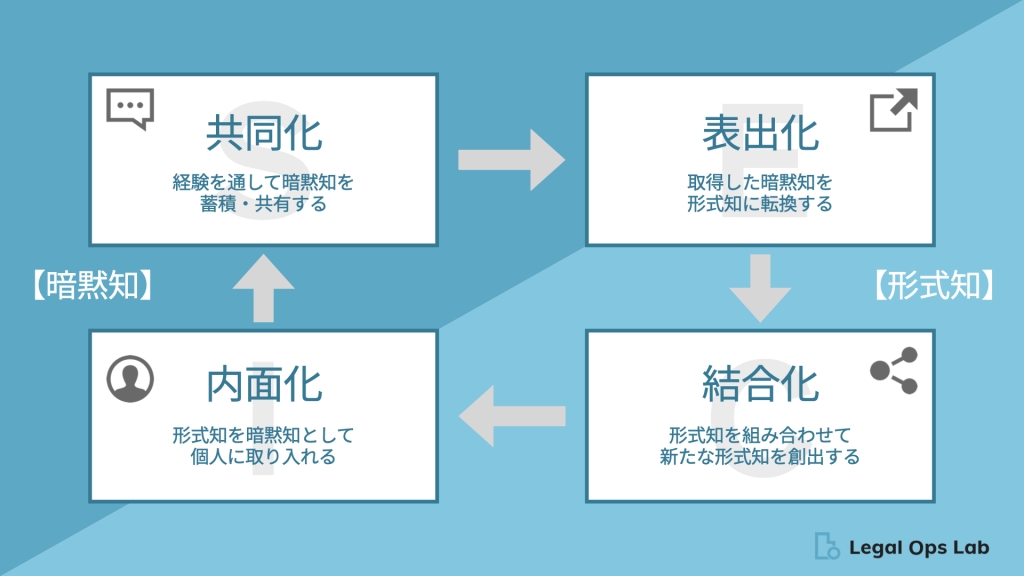

✅ 知見・経験、ノウハウやスキル等の暗黙知についても可視化・共有化が図られている

- アウトプットイメージ

- 以下に代表されるような方法により、暗黙知の共同化、表出化に日常的に取り組んでいる状態。

- 契約書チェックのダブルチェックを通じてフィードバックを行い(共同化)、これをメモして文字に起こす(表出化)

- 特定の案件から得た感覚的な対処方法をメンバー間で共有(共同化)し、これを議事録に残してまとめる(表出化)

- 以下に代表されるような方法により、暗黙知の共同化、表出化に日常的に取り組んでいる状態。

- 補足

- いわゆる「SECI(セキ)モデル」における共同化と表出化を念頭においたプロセスです。組織内でのコミュニケーションで出てきた「〜といったイメージ」と表現されるような高度に感覚的なナレッジについても、可能な限り言語化し、客観視可能な状態にすることが求められます。この機会を作ることで、ナレッジマネジメントの正方向のスパイラルが回り始めます。

まとめ

- 「日本版リーガルオペレーションズ」で「ナレッジマネジメント」が一要素をなす理由

- 業務範囲の拡大と業務内容の複雑化に、限られたリソースで対応する手段として、過去に検討した内容を再利用しつつ、新たな論点に注力できる環境を整えることができるため。

- 「ナレッジマネジメント」の各レベルで必要となる要素

- レベル1

- 過去の契約書や相談事項を記録として保管している

- 業務に関連する最新の法制度等の情報を定期的に収集している

- レベル2

- 情報を特定の場所に集約している

- 蓄積された情報を体系的に整理している

- レベル3

- 情報を蓄積・共有化するための基盤・ツール等が整備され、 情報が抜け漏れなく集約されている

- 情報の蓄積・共有が、 日常の業務フローに組み込まれている

- 定期的に情報が更新され、 陳腐化・劣化が生じていない

- 必要な情報が多角的視点で検索可能な状態になっている/コメントを追加するなど、さらに知見が集まる仕組となっている

- 知見・経験、ノウハウやスキル等の暗黙知についても可視化・共有化が図られている

- レベル1

(Hubble社のサイトに遷移します。)

リーガルオペレーションズの他のCOREなどについての解説はこちら!

山下 俊(やました しゅん)

2014年、中央大学法科大学院を修了。日系メーカーにて企業法務業務全般(主に「一人法務」)及び新規事業開発に従事しつつ、クラウドサインやHubbleを導入し、契約業務の効率化を実現。

2020年1月にHubble社に1人目のカスタマーサクセスとして入社し、2021年6月からLegal Ops Labの編集担当兼務。2023年6月より執行役員CCO。近著に『Legal Operationsの実践』(商事法務)がある。