- 「日本版リーガルオペレーションズ」で「業務フロー」が一要素をなす理由

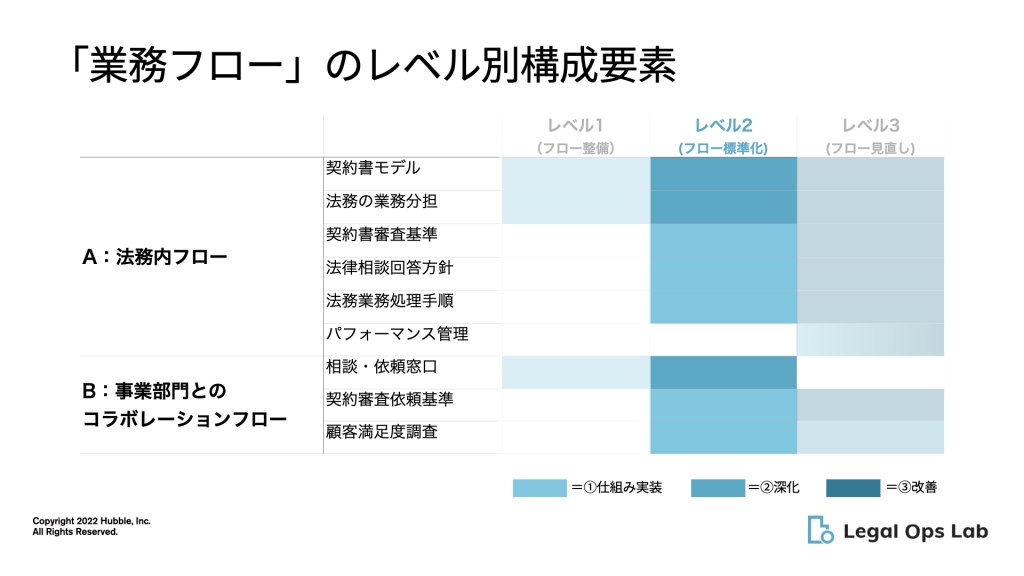

- 「業務フロー」の各レベルで必要となる要素

はじめに

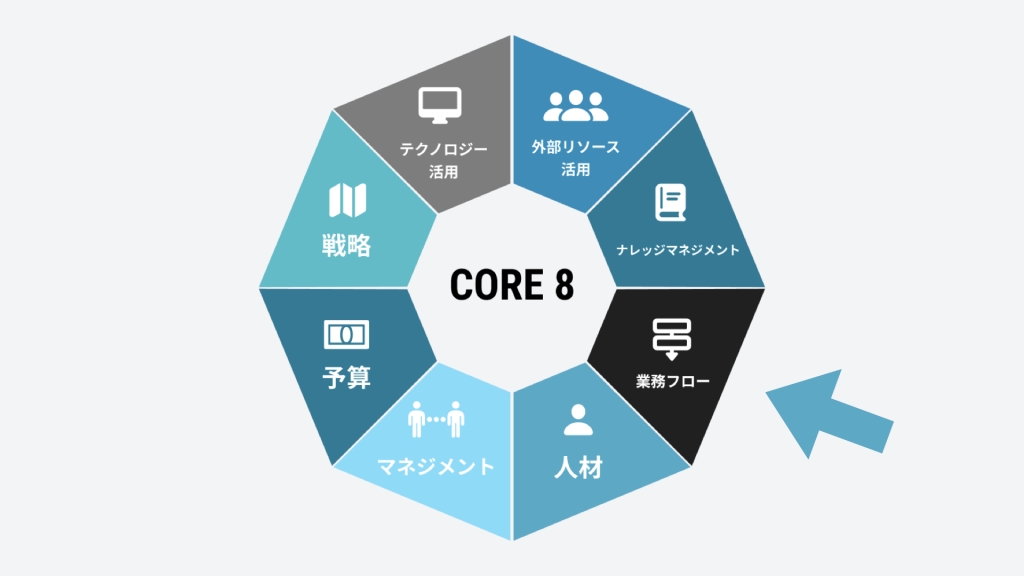

今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREそれぞれについて、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

今回は、「業務フロー」に関してまとめていきます。

概要-なぜ業務フローの整備が必要なのか-

定義と目的

まず、業務フローという言葉は非常に多義的ですが、研究会での発表内容を見ると「法務業務の実施プロセスとその評価プロセス」がその対象となっており、そのレベルに応じて、整備・標準化・見直しを実施していくことになります。

特に契約審査や法律相談をはじめとするルーティンワークは、以下の引用文の通り、日常的に反復して多数行われることから、個々人だけでなく組織において、最も改善効果が現れやすいポイントです。特に忙しく、自分達のリソースを企業にとって最適な場所に投下することが求められる現代の企業内法務の皆様にとっては、ルーティンワークをいかに品質を担保しつつ効率的に遂行するかがカギになります。その観点で「業務フロー」をフレームワークに沿って改善することは、非常に重要です。これが業務フローが「日本版リーガルオペレーションズ」のCORE8の一つに組み込まれている理由といえます。

「法務部門で受付た案件を分析すると、およそ80%はルーティンワークとして処理できる案件であるため、ルーティンワークを効率的に処理して生産性を高め、難易度の高い案件に対応する時間をつくる必要がある」

「日本版Legal Operations CORE 8 EVENT Report」より

分析の視点

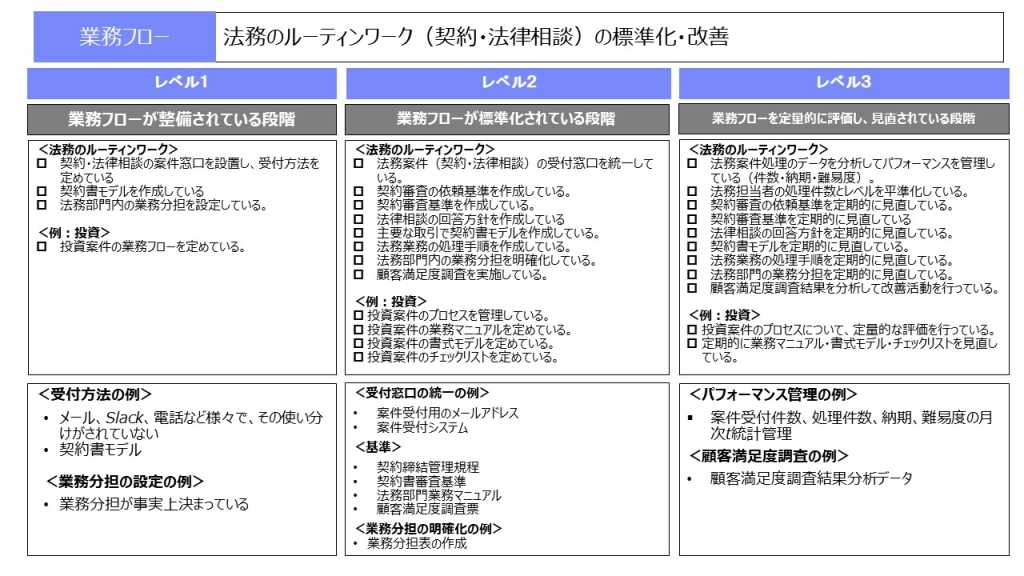

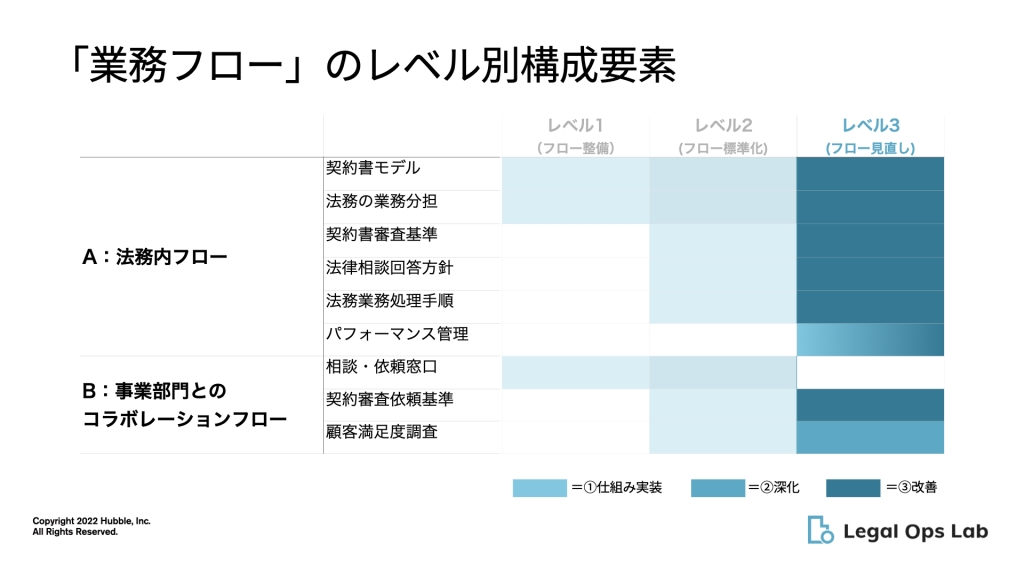

「業務フロー」の各レベルにおいて満たしたい要素は、以下の図1の通りです(クリックすると拡大されます)。

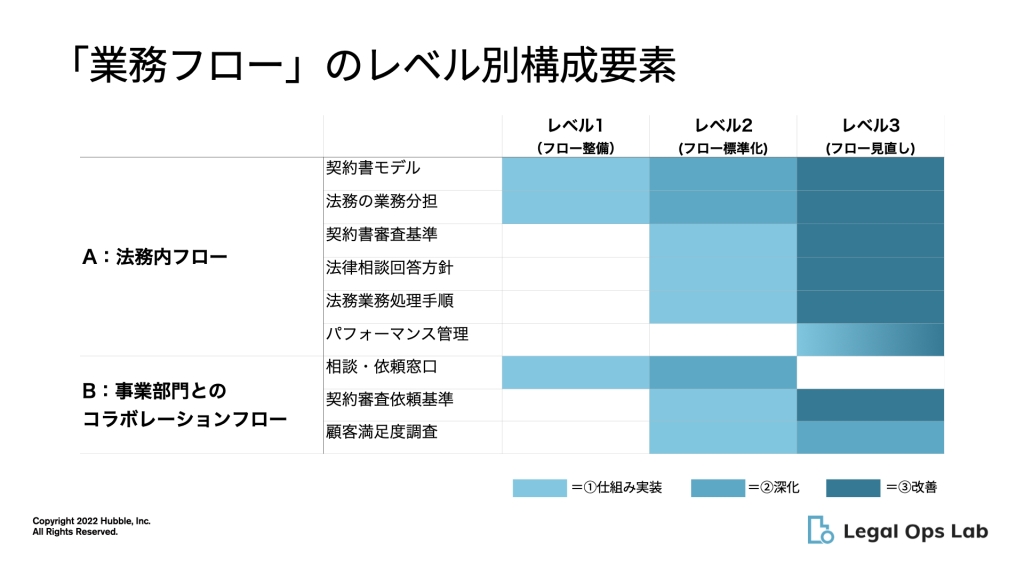

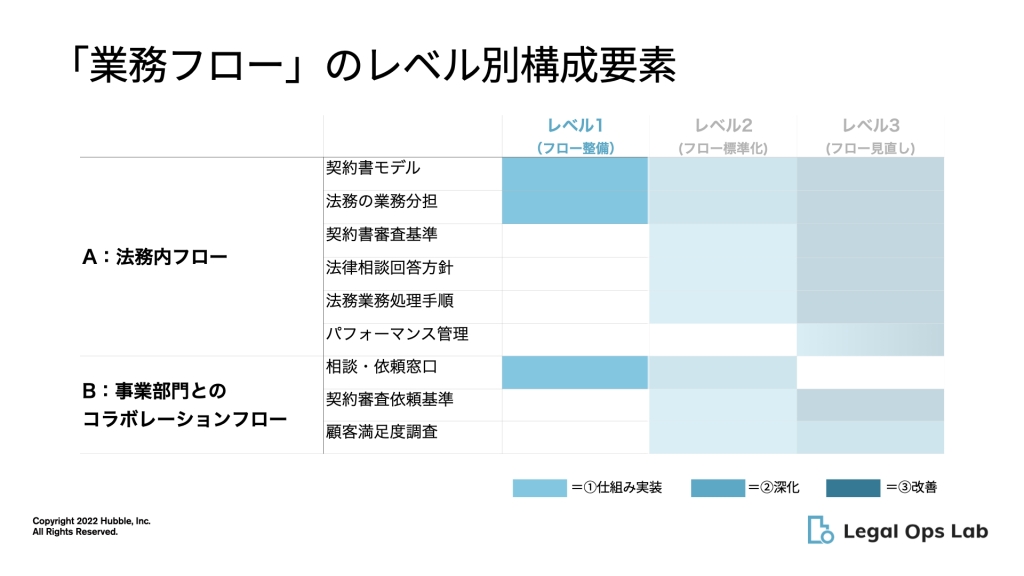

そして、研究会が提示した1〜3のレベルの各要素は、その性質を分析すると以下の2つの視点から分析することができます。

- 各要素の性質

- A:法務内フロー

- B:事業部門とのコラボレーションフロー

- 各要素の位置付け

- ①実装

- ②深化

- ③改善

そして、これを「業務フロー」の各項目について改めて引き直すと、以下の図2のようになります。各レベルの項目について、どういったアクションが必要なのか、その傾向を掴むことに活用してください。

ここからは、上記の図も用いつつ、各レベルの構成要素について簡単に何をすべきか、その際に注意すべきポイントは何かを、LOL独自の視点からご紹介していきます。

レベル1:何もないところにまずフローを作ってみる

概要

上記図3の通り、まずレベル1では、法務と事業部門それぞれの基本的なフローをまず整備・構築することが求められています。

レベル1は、月間の契約審査依頼が10件を超えてくるなど、ルーティンの法務業務が増えてきた段階で(仮に一人法務であっても)取り組んでおくと良いでしょう。

多くの企業の法務の皆様とお話をしている筆者の所感としては、多くの企業ではレベル1のいくつかの項目は既にクリアしていたり、またはリーガルテックなどシステムを入れることをきっかけに、レベル1の要素を満たすといった場合が多いと感じます。

レベル1の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。またカッコ内は、前述の各要素と位置付けを表します)

✅ 契約書モデルを作成している(A-①)

- アウトプットのイメージ

- NDAと自社の取引基本契約書など、日常的によく活用する契約書モデル(ひな形)を作成し、活用している状態

- 補足

- この段階では、まず2、3種類のひな形が作成されていれば十分です。またそのひな形も必ずしも自社固有のものである必要はなく、OneNDAなどの汎用的なテンプレートを活用することでも問題ありません。

✅ 法務部門内の業務分担を設定している(A-①)

- アウトプットのイメージ

- 組織の規模を目安にして、以下のような分担が、法務組織内で共有されている状態

- 法務が10名前後まで:職責や等級に応じた作業分担(例えば1stチェック、ダブルチェックなど)が分かれている

- 法務が10名以上:上記の分担に加え、契約法務、商事法務、コンプライアンス、知財など業務の性質に応じた業務分担が決まっている

- 組織の規模を目安にして、以下のような分担が、法務組織内で共有されている状態

- 補足

- もちろん、一人法務の場合は業務分担を定める必要はありません。

✅ 契約・法律相談の案件窓口を設置し、 受付方法を定めている(B-①)

- アウトプットのイメージ

- ①自社雛形での契約作成依頼、②相手方雛形での審査依頼、③ゼロドラフトの依頼、④法律相談の主に4パターンについてフローが定まっていること

- 上記の4パターンそれぞれについて、事業部門などの申請者が、いつ、どのツールを使って、どういった内容を記載して申請するかを、申請者に向けて告知している状態

- 補足

- 必ずしも一つの方法に固執することはなく、「法律相談だけはSlackのDMで送って頂いてもOKです」といった具合で、一定の例外の存在も許容しても構いません。

レベル2:作ったフローを深化し、標準化する

概要

ご覧の通り、レベル2では、レベル1で構築したフローをさらに整え、標準化していくフェーズになります。

レベル2の全てを達成した状態を作ることは、難度が高いと思われます。このため、一人法務や少人数法務の場合は、(もちろんここまで整備されていたら非常に素晴らしいものの)達成を焦る必要はありません。基本的に組織化された法務において達成を目指していくレベルと言えるでしょう。

筆者の体感では、このレベル2の要素を満たす途上に位置する企業が、全体を通して最も多いと感じます。

レベル2の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。またカッコ内は、前述の各要素と位置付けを表します。)

✅ 法務部門内の業務分担を明確化している(A-②)

- アウトプットのイメージ

- 法務内の業務分担図(表)を作成し、少なくともそれが法務内で共有されている状態

- 補足

- レベル1の項目でご紹介した内容からの延長になります。特に業務分担図などを作成するのは、業務分担が分かれ始める組織化された5名前後の法務部門からで十分だと思われます。

✅ 主要な取引で契約書モデルを作成している(A-②)

- アウトプットのイメージ

- 日常的に自社で行われる取引の契約書モデル(契約書ひな形)が用意されて、活用されている状態

- 補足

- あくまでひな形は、自社にとってより良い条件で、より早く契約を締結することを目的とした業務効率化の手段ですから、数ヶ月に1回発生するような契約類型までひな形化しておけば十分でしょう。

- NDAの片務型・双務型や業務委託契約の請負型・準委任型など、大枠では類似した契約においても、各パターン別にひな形を用意しておくことは、実務上よく見られることです。こうした分類によって100種類を超えるひな形を保有している企業もあります。

✅ 契約審査基準を作成している(A-①)

- アウトプットのイメージ

- 特定の条項類型(場合によっては契約類型に紐づく)について、プレイブックやチェックリストなどを作成することで①法務としての一般的な着地水準と②最大限譲歩した場合の着地水準を作成して、法務内で共有されている状態

- 補足

- 上記に記載した「チェックリスト」は、自社の契約書ひな形を基準として、条項の不足や条件の有利・不利を判断する仕組みによって代用することも十分可能です。

- 本項目は、法務内のフローとして分類していますが、秘密保持期間や検収期間など、現場のアクションと密接に結びつく要素は、もちろん事業部門とも擦り合わせを行った上で決定していくのが望ましいでしょう。

- 本項目は、企業や法務組織の大小に関わらず、定めておくことで安定的な法務のアウトプットにつながります。このため一人法務であっても一定期間業務を遂行したら、可能な限り水準感を定めることにチャレンジしてみると良いでしょう。

✅ 法律相談の回答方針を作成している(A-①)

- アウトプットのイメージ

- 事業部門から相談を受けた特定の場面において、法務からの回答に法務組織としての約束事が作成され、それが組織内で共有されている状態

- 例えば、「相談に口頭で回答した場合であっても、必ずその後、文面に起こして回答記録を残す」ことや「相談された事業アイデアが法に照らして明らかにNGになる場合には、NGである旨を伝えるのみならず、可能な限り代案を出す」こと、「回答が一人歩きしても問題ないように、OKまたはNGである条件を明確に伝えること」などが考えられます。

- 事業部門から相談を受けた特定の場面において、法務からの回答に法務組織としての約束事が作成され、それが組織内で共有されている状態

- 補足

- 法律相談は、ルーティン業務であるものの、問い合わせ内容は非常に雑多で、その回答の中身について事細かにパターン化することは非常に困難なことが多いと思われます。そのため、上記のような最大公約数的な回答の方針をまず定めることで本項目は足ります。

✅ 法務業務の処理手順を作成している(A-①)

- アウトプットのイメージ

- 各種ルーティン業務について、いつ、誰が、何を、どのように実行するかが定まっていること

- 上記の業務のルールがマニュアル等で可視化され、法務組織内で共有されている状態

- 補足

- 具体的には、事業部門から受け付けた後の、以下のような項目の処理手順が含まれます。いずれもやや細かいため、仮にルールが定まっていても運用が破綻する懸念も大いにあります。案件振り分けや記録化などは、ツールを上手く活用することを前提に運用可能なルールが定められると良いでしょう。

- ①(通常管理職が実施すると思われる)案件の振り分けのルール

- ②標準的な回答日数の目安

- ③回答や修正案のダブルチェックの要否

- ④リサーチや外部専門家の意見が必要な場合のルール(「外部リソース活用」の項目とも一部重複します)

- ⑤事業部門とのコミュニケーションを実施する方法・ツールのルール

- ⑥検討過程や最終回答の記録のルール、など

- 具体的には、事業部門から受け付けた後の、以下のような項目の処理手順が含まれます。いずれもやや細かいため、仮にルールが定まっていても運用が破綻する懸念も大いにあります。案件振り分けや記録化などは、ツールを上手く活用することを前提に運用可能なルールが定められると良いでしょう。

✅ 法務案件 (契約・法律相談)の受付窓口を統一している(B-②)

- アウトプットのイメージ

- 例外のフローは設けず、自社雛形での契約作成依頼、相手方雛形での審査依頼、ゼロドラフトの依頼、法律相談の4パターンについて、全て一つの窓口から受け付けるようにすることが定められ、申請者に向けて告知している状態

- 補足

- 具体的には、以下のようなイメージで、申請をあちこち色々な窓口(システム)から受け付けることがないように窓口を統一することを目指します。

- メールで受け付ける場合には、常に法務のグループメールアドレスに(または、CCに入れて)申請する

- ビジネスチャットシステムを使う場合には、特定のチャンネルに申請する

- リーガルテックやワークフローシステムを使う場合には、当該システムを使って申請をする

- 具体的には、以下のようなイメージで、申請をあちこち色々な窓口(システム)から受け付けることがないように窓口を統一することを目指します。

✅ 契約審査の依頼基準を作成している(B-①)

- アウトプットのイメージ

- 法務への申請が不要な契約類型が定められ、申請者に告知されている状態

- 補足

- 原則として法務への申請を必要とする一方で、例外的に申請不要のパターンを狭く特定し、例示列挙するような定め方が望ましく、また現実的と思われます。(佐々木毅尚著『リーガルオペレーション革命ーリーガルテック導入ガイドライン』 (商事法務、2021年) P22に詳しい)。

- 組織が10名前後になった場合には、業務効率の観点でこういった類型を定めることが望ましいです。その一方で、企業組織が小規模な場合や事業部門が未成熟(で契約類型を高い確率で判別できない)場合には、申請不要の類型を定める必要は必ずしもなく、全て一度法務を通すというオペレーションがむしろ望ましいでしょう。

✅ 顧客満足度調査を実施している(B-①)

- アウトプットのイメージ

- 対応スピードや回答内容、法務組織への期待感など法務組織に対する評価を聞くアンケートを、1年に1回以上実施すること

- 補足

- アンケートは(一人法務の場合はやむを得ませんが)原則として組織に対する評価として実施することが重要です。アンケート結果を個人(の評価)と紐付けすぎると、法務としてのスタンスやバランスに悪影響が生じる可能性があるためです。

- アンケートには、全体的な満足度はもちろんのこと、相談のしやすさ、対応スピードや回答内容など具体的評価を求める質問と、今後法務に実施してほしいことなど将来に向けた期待事項を求める質問が盛り込まれていると良いでしょう。

レベル3:作ったフローを見直しする仕組みを作る

概要

レベル3では、レベル1、2で構築したフローを、会社を取り巻く環境の変化や組織、構成するメンバーの習熟度の変化に即応して常に最適なものに見直していくことが求められています。

筆者の所感ですが、ここまで完遂できている法務(組織)はかなり優秀です。仮に自分達の組織が達成できていなくても全く焦る必要はありません。ただ、見直して改善を継続することは法務にとっても重要なアクションであることに変わりはないので、少しずつ取り組めると良いでしょう。

レベル3の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。またカッコ内は、前述の各要素と位置付けを表します)

✅ 法務案件処理のデータを分析してパフォーマンスを管理している (件数・納期・難易度)(A-①)

- アウトプットのイメージ

- 各案件について、担当者、納期、初回回答日数、難易度などの観点から情報が一元管理されており、組織全体や担当者別のパフォーマンスを可視化できる状態

- 補足

- まず、本要素を満たすためには、上記のような情報を記録することから始める必要があります。2022年現在では、こうした項目を完全自動で取得できるリーガルテックは、(少なくとも筆者の知る限り)存在していないと思われるため、一定の手作業やメンバーの協力が必要になることもあり、忙しい法務組織においてはかなり難易度が高いかもしれません。

- こういったパフォーマンス管理を行うことで、例えば「これくらいなら問題なく捌けるはずだ」と思ったメンバーが2週間経っても一向にアウトプットを出してこなかった場合、SOSを出しているのかも?と先回りして気付くことも可能になり、組織のヘルスチェックにも有用です。

✅ 法務担当者の処理件数とレベルを平準化している。(A-③)

- アウトプットのイメージ

- 担当者、納期、初回回答日数、難易度など取得した情報と当該担当者のスキルなどの情報を用いて、マネージャーがメンバーの案件数コントロールを適切に行っている状態

- 補足

- 各メンバーの平均的パフォーマンスが、蓄積した情報によってわかってきたら、これに基づいて各メンバーが適切な負担感で業務遂行できるようにマネージすることが可能になります。

- なお、ここでいう「平準化」とは、組織の全メンバーを横一線で一律に扱うということではなく、各社で定められる職務等級や法務内で把握するスキルセットに応じた適切な業務負担を課すという趣旨と捉える方が適切でしょう。

✅ 法務部門の業務分担を定期的に見直している(A-③)

✅ 契約審査基準を定期的に見直している(A-③)

✅ 法律相談の回答方針を定期的に見直している(A-③)

✅ 契約書モデルを定期的に見直している(A-③)

✅ 法務業務の処理手順を定期的に見直している(A-③)

✅ 契約審査の依頼基準を定期的に見直している(B-③)

- アウトプットのイメージ

- それぞれのルールや手順について、誰が、いつ、どのように見直すのかが決まっており、これが組織内で共有されている状態

- 補足

- こちらの項目にある見直しを、日常的な業務をこなしながら行うのは、リソースの制約から非常に困難であると思われ、この全てについて定期的に振り返るタイミングを作っている企業は殆どないと思われます。仮に実施する場合には、法務の課題と次なる目標を設定する活動と相性が良いため、これらを行う年度末など区切りの良い時期に1回、行うことを決めると良いでしょう。

- 基本的にいずれの項目に関しても、影響範囲が必ずしも小さくないため、マネージャーを含む法務複数名で検討するのが望ましいです。

✅ 顧客満足度調査結果を分析して改善活動を行っている(B-③)

- アウトプットのイメージ

- アンケート実施後、結果を集計し、これをもって改善活動を実施したり、次年度の組織目標を作成するなど、非法務部門からのフィードバックを法務組織の方針や活動計画に反映できる仕組みが存在する状態。

- 補足

- 非法務部門からのフィードバックは、現代の企業内法務にとっては非常に重要な情報です。ただ、こうしたフィードバックに必要以上に迎合する必要はありません。上記の見直し活動とセットで、マネージャーを中心として法務内で議論して、企業全体にとってメリットとなる改善活動に結びつけることが望ましいでしょう。

まとめ

- 「日本版リーガルオペレーションズ」で「業務フロー」が一要素をなす理由

- ルーティンワークをいかに品質を担保しつつ効率的に遂行するかが、法務の業務効率化の重要なポイントであるから。

- 「業務フロー」の各レベルで必要となる要素

- レベル1

- 契約書モデルを作成している

- 法務部門内の業務分担を設定している

- 契約・法律相談の案件窓口を設置し、 受付方法を定めている

- レベル2

- 主要な取引で契約書モデルを作成している

- 契約審査基準を作成している

- 法律相談の回答方針を作成している

- 法務業務の処理手順を作成している

- 法務部門内の業務分担を明確化している

- 法務案件 (契約・法律相談)の受付窓口を統一している

- 契約審査の依頼基準を作成している

- 顧客満足度調査を実施している

- レベル3

- 法務案件処理のデータを分析してパフォーマンスを管理している

- 法務担当者の処理件数とレベルを平準化している。

- 契約審査基準を定期的に見直している

- 法律相談の回答方針を定期的に見直している

- 契約書モデルを定期的に見直している

- 法務業務の処理手順を定期的に見直している

- 法務部門の業務分担を定期的に見直している

- 契約審査の依頼基準を定期的に見直している

- 顧客満足度調査結果を分析して改善活動を行っている

- レベル1

リーガルオペレーションズの他のCOREなどについての解説はこちら!