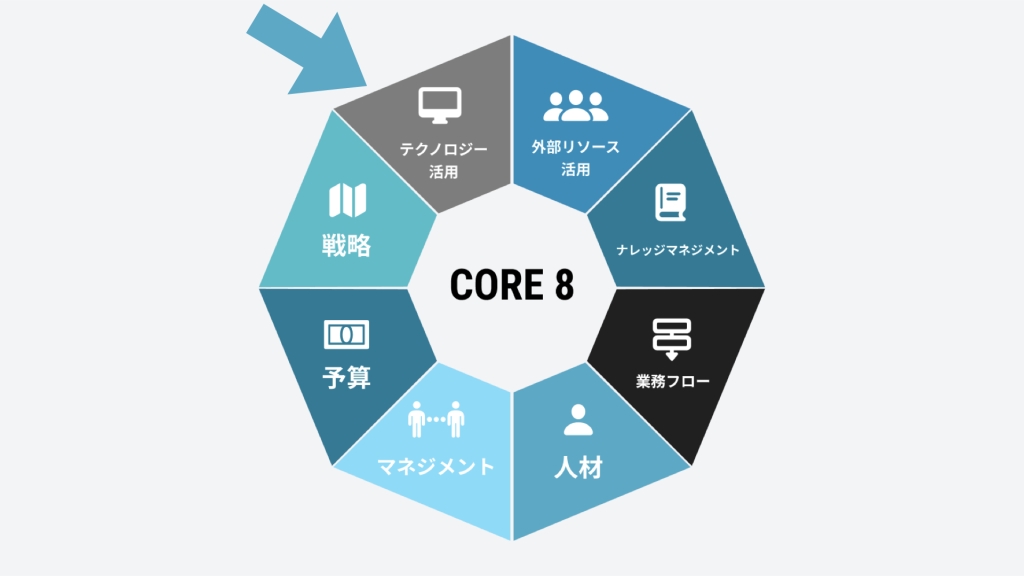

- 「日本版リーガルオペレーションズ」で「テクノロジー活用」が一要素をなす理由

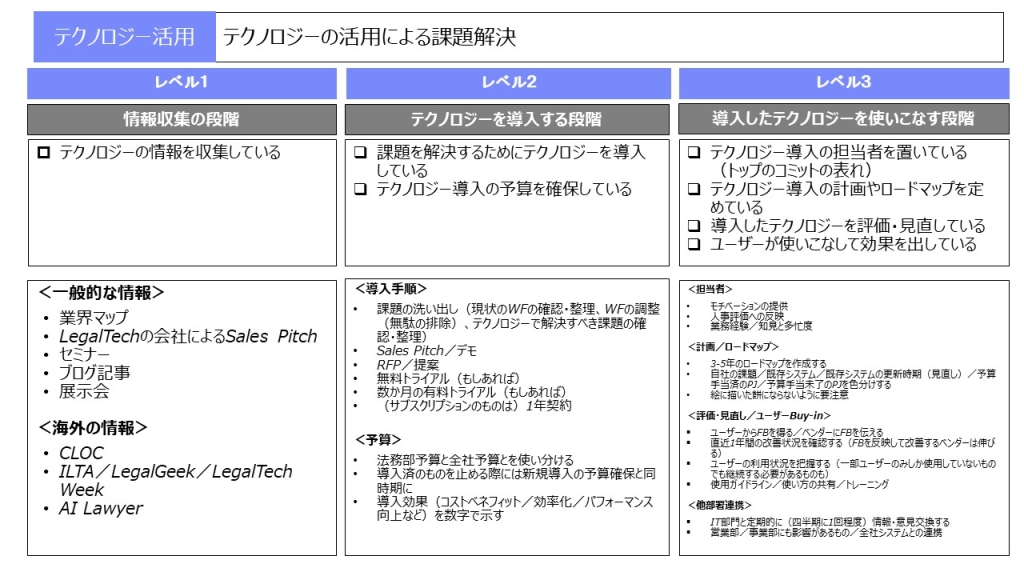

- 「テクノロジー活用」の各レベルで必要となる要素

はじめに

今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREそれぞれについて、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

今回は、「テクノロジー活用」に関してまとめていきます。

概要-何よりもまずは課題を特定すること-

定義と目的

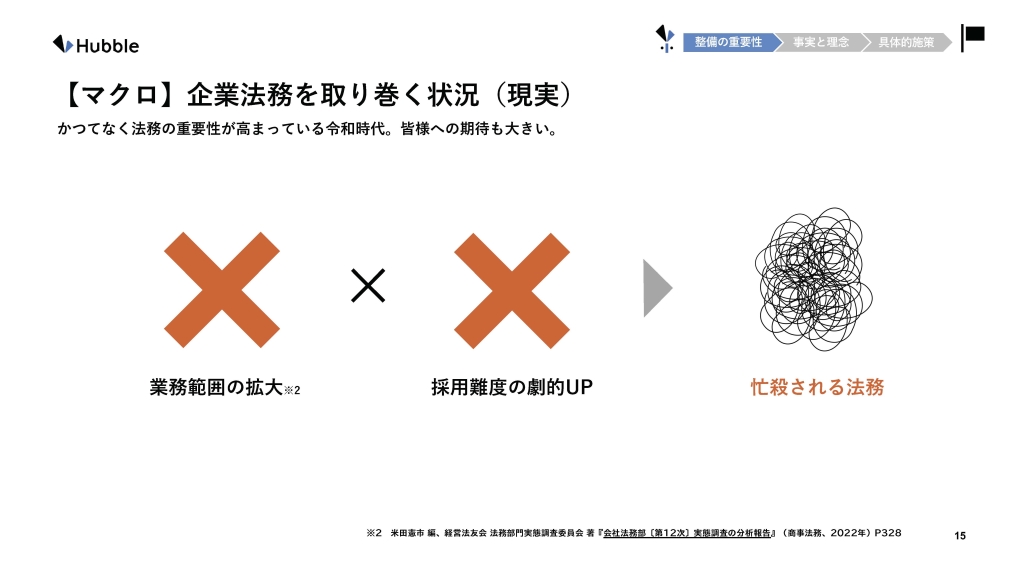

マクロでみると、事業の国際化や外部環境の複雑化によって、法務の業務範囲はかつてなく広がっています。これと連動するように法務の人材の流動性は高まりましたが、多くの企業が即戦力として求める一定レベル以上の経験者の獲得は競争が激しく、非常に困難を極める状態が続いており、多くの企業法務に従事される方は、忙しい中でも新たに発生する問題に対処していく必要が出てきています。

このような環境下では、テクノロジーで解決・対応可能な業務をテクノロジーに担わせることによって限られたリソースを有効に活用することが求められます。その意味では、あくまでテクノロジー活用は、法務のリソースの有効な配分のための手段として活用するということになります。

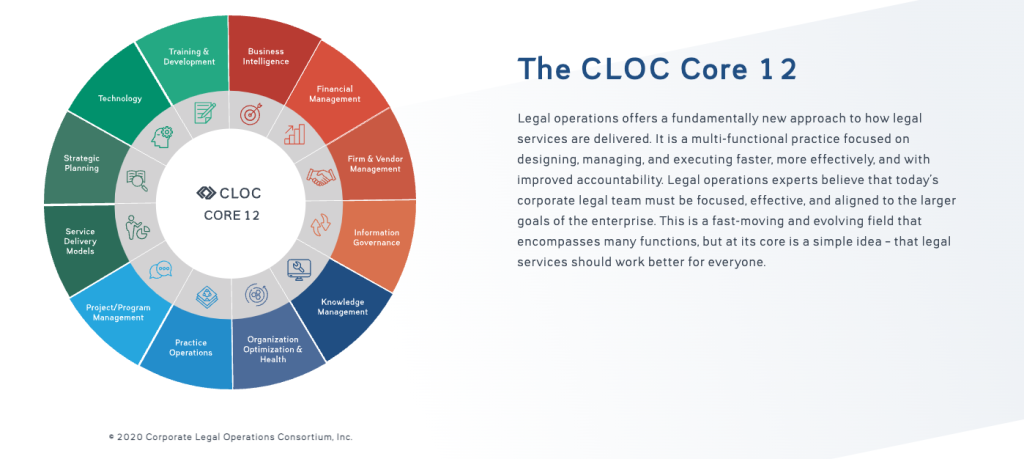

米国のCLOC(The Corporate Legal Operations Consortium)が定めるリーガルオペレーションズの「CORE 12」にも”Technology”の項目が存在しています。

実は数少ない日米で共通する項目ですが、その目指す姿は、日米で大きな差はないと言えるでしょう。

“Desired state: Create a clear technology vision that spans all of the needs of your organization. Automate manual processes, digitize physical tasks, and improve speed and quality through the strategic deployment of technology solutions.“

「What is Legal Operations?」(https://cloc.org/what-is-legal-operations/)より引用。日本語訳はLOLにて追記。

(望ましい姿:組織のあらゆるニーズに対応した、明確なテクノロジー活用のビジョンの策定をすること。テクノロジーソリューションの戦略的展開により、手作業のプロセスの自動化、物理的タスクのデジタル化、スピードと品質の向上を実現すること。)

課題特定の重要性

研究会の発表にもあるとおり、テクノロジー活用の前提として重要なのが「課題の認識」です。

会社全体のDX化の方針のもとでテクノロジーの導入を求められていたり、その必要性を感じている方は多いかもしれませんが、その状況においてもなお「課題ドリブン」でテクノロジー導入の必要性を考えることが望ましいです。

というのも、多くの場合、課題がないところにテクノロジーを導入しても、エンドユーザーとなる皆様が当該テクノロジーを積極的に使う(場合によってそのために業務フローを変える)インセンティブが生まれにくく、結果として「使いこなせていない」という思いを抱えたまま、そのテクノロジーを使い続けることになります。

こうなってしまうと、最終的には当該テクノロジーは使われなくなってしまい、企業からも「無駄な投資だった」という評価を受ける恐れがあります。こうした「失敗」をしてしまうと、会社として投資判断に慎重になり、次の機会、本当に必要なテクノロジーを導入しようと企画した際に、二の足を踏んでしまうことになりかねません。そういった観点から、やはり課題をしっかりと認識した上で、自社に適合するテクノロジーを導入することが非常に重要になります。

さて、ここからは、各レベルの構成要素について簡単に何をすべきか、その際に注意すべきポイントは何かを、LOL独自の視点からご紹介していきます。

レベル1:まず「テクノロジー」の全容を知る

概要

レベル1は、まず情報収集をするフェーズです。

ポイントとしては、前述した自社の課題の解決に資する(と思われる)プロダクトを、リーガルテックに限らず広く見てみることです。この過程で意外に新しいプロダクトを入れずとも効率化が可能であることに気づくこともあります。

レベル1の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。またカッコ内は、前述の各要素と位置付けを表します)

✅ テクノロジーの情報を収集している

- アウトプットのイメージ

- 自社の課題を解決しうると思しきテクノロジーの(特定の時点での)特徴などの情報を入手した状態

- 具体的には、以下のような項目が対象となります。ただし、ウェブサイトに公開されていない情報も多いことに注意が必要です。

- 当該テクノロジーのコアとなる機能(連携機能も含む)

- およその金額感

- 他社の口コミ(聞けるなら利用継続率)や活用事例

- 導入障壁とそこへのサポート体制(いわゆるカスタマーサクセスの信頼度)

- 具体的には、以下のような項目が対象となります。ただし、ウェブサイトに公開されていない情報も多いことに注意が必要です。

- 自社の課題を解決しうると思しきテクノロジーの(特定の時点での)特徴などの情報を入手した状態

- 補足

- いわゆるカオスマップが有用ですが、リーガルテック縛りでマッピングしているものが多いため、広く情報収集するという観点では、課題感に応じて「契約書管理」「文書管理」「ワークフロー」などの特定のキーワードでGoogle検索していくのも有効です。

- 前述の通り、収集する情報の対象は、全てが「リーガルテック」の範疇に収まっている必要はありません。Microsoft365やGoogleWorkspaceなど皆様が普段、業務基盤として活用しているサービスに内包されるツールも非常に便利な機能を備えています。その一方で、こういった汎用ツールでは叶わないことを叶えられるのが、リーガルテックのような専用ツールになります。どこまでの機能があれば自社(の法務)の課題が解決できるのかを検討できるように、広く情報収集は行いましょう。

レベル2:テクノロジーを導入してみる

概要

レベル2では、収集した情報に基づいて、導入プロセスを実行する段階です。このフェーズについては、過去LOLの記事でもご紹介したこともあるとおり、リーガルテックに限らず、ある程度確立した方法論があるので、焦らず着実に検討することをオススメします。

レベル2の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。またカッコ内は、前述の各要素と位置付けを表します。)

✅ 課題を解決するためにテクノロジーを導入している

- アウトプットのイメージ

- テクノロジー導入までは、以下のステップで検討を進めていくことが望ましいです。

改めて、自社が検討対象となりうるテクノロジー(と達成可能な事柄の水準感)を見つつ、今回解決する対象となる課題を決めます。

ここがふんわりしていると、最後まで決め手を見つけられず、法務の業務改善に向けた動き出しのタイミングがどんどん後に回ってしまうことがあり得るため、注意が必要です。

解決したい課題が、現状活用しているテクノロジーだけでは解決困難な場合、サービス提供事業者への問合せ、打ち合わせの設定を行います。

基本的には、この時点で、選考対象となったサービスの基本機能はなんとなく知っている状態になっていると思いますので、サービス提供事業者との打ち合わせはウェブサイトではよく分からなかった機能や公開されていない他社の事例などを入手する機会にすると良いでしょう。

というのも、導入までのステップを考えると、通常各回30分から1時間程度の打ち合わせを複数回実施するイメージになり、(忙しい中で)一定の時間を割くことになるためです。こうした背景から、この時点で問い合わせをする先は2、3社程度にとどめ、各社が提供している製品説明のウェビナーなども使いながら、「打ち合わせ疲れ」とならないように注意が必要です。

サービス提供事業者への問合せの前後で、当該テクノロジーのトライアルができることが望ましいです。その目的は一つで、当該テクノロジーが、当初より考えていた課題解決に資するものなのかを確認することにあります。

なお、この際にいわゆるROI(Return on Investment、費用対効果、投資対効果)が確認できると更に間違いのない検討プロセスになります。算出方法は後述します。

トライアルを実施して当該テクノロジーでできること・できないことの解像度が上がったことを受けて、改めて本当に課題解決に資するのかを判断します。この際、マネージャーサイドの受け止め方とメンバーサイドの受け止め方が異なる場合もあるため、組織として一定の納得度が得られるよう、しっかりと組織の意見を吸い上げることが重要です。

- 補足

- 複数のサービスを並行して検討している場合、各テクノロジーとも一長一短で悩むということがあるでしょう。この際、もちろん機能が多い方が良いサービスだと判断する場合もあるかもしれません。ただ、機能自体はある程度の期間が経つと、各社横並びになる可能性もあるため、その時点での機能の多少は、必ずしもベストな判断基準ではない可能性があります。

- その一方で、テクノロジーを活用するユーザーとして避けたいのは、前述の通り「結局使われないサービス」を契約してしまうことです。その観点からすると、改めてサービス提供事業者には、プロダクトの継続利用率(Retension Rate、課題を持って導入した企業がどれだけそのテクノロジーを継続して活用しているか)を質問してみるのも良いかもしれません。

✅ テクノロジー導入の予算を確保している

- アウトプットのイメージ

- 前述のトライアルなどを経て、ROIを算定している状態

- 予算負担部門が確定している状態

- 補足

- 法務(組織)が導入するテクノロジーは基本的に、まずはどれだけ業務が効率化されるかという費用対効果の視点が重要になります。ただ、法務では、その業務の性質上そもそも比較対象となる所要時間やコストの実績が可視化できていない場合も多いため、費用対効果という視点に加えて、投資対効果の視点やセキュリティ強化の視点も盛り込んだ検討も必要になるでしょう。具体的方法論は、以下の記事をご覧ください。

- ここで留意しておくべきなのは、ここで見積もったROIが、最終的には契約更新などのタイミングで、導入したテクノロジーを継続利用するかの一つの評価基準となる点です。このため、本来であれば、想定したROIに見合っていたかを継続的に計測可能な状態になっていることが、望ましいです。ただし、これを実行するのは非常に難しいことも多いため、サービス提供事業者とディスカッションをしてみたり、他社の事例などを参考にして、まずは簡単に計測可能な指標をKPIとして置いてみると良いでしょう。

レベル3:テクノロジーの効果測定を行う

概要

レベル3は、テクノロジーを導入した後のフォローアップのフェーズで、中長期的な法務組織のイメージを形作るに当たって非常に重要なパートです。ただし、リソースが限られている少人数法務においては、必ずしもレベル3の全ての項目を満たすことは難しいと思われますので、焦らずに進めるようにしましょう。

レベル3の構成要素とそのチェックポイント

(各項目をクリックまたはタップすることで、詳細な情報が表示されます。またカッコ内は、前述の各要素と位置付けを表します。)

✅ テクノロジー導入の担当者を置いている(トップのコミットの表れ)

- アウトプットイメージ

- 法務組織内または(DX推進室などの)専属組織に、テクノロジーの導入・継続利用の判断を先導する担当者が配置されている状態

- 補足

- テクノロジーの利用が加速しない組織の一つの特徴として、当該組織の長ひいては経営者自身がテクノロジーの活用をどこか「自分ごと」として捉えられていないことが挙げられます。裏返すと、その「自分ごと」具合が、企業内の組織体制によって測ることができるということです。

- とはいえ、こと日本の多くの法務組織においては、テクノロジー専属の担当者をおく余裕のあるケースは稀で、組織内に担当者を設けるとしても基本的には兼任になると思われます。その場合においては情報システム部やDX推進室などテクノロジーの専門部署を巻き込んだ体制作りが重要になります。

✅ テクノロジー導入の計画やロードマップを定めている

- アウトプットのイメージ

- 企業の中期計画など、事業計画と方向性を整合させた3-5年レベルでのロードマップが作成されている状態

- 補足

- テクノロジー導入計画は、(よっぽど「法務が全社に先駆けて活用を進める!」とエネルギーを注ぐ意思決定ができる場合を除いては)法務のみで考えても寄って立つものがなく、なかなかイメージが湧きにくいと思われます。

このため、企業の戦略や法務組織の戦略をまず上段に配し、そこから具体的に企業の向かう方向や法務への期待値、そして法務からこれに応えていく方法論を検討する中で計画していくことがオススメです。これによって初めて実現可能性が高く、また全員の納得性が高い計画となります。

- テクノロジー導入計画は、(よっぽど「法務が全社に先駆けて活用を進める!」とエネルギーを注ぐ意思決定ができる場合を除いては)法務のみで考えても寄って立つものがなく、なかなかイメージが湧きにくいと思われます。

✅ 導入したテクノロジーを評価・見直している

- アウトプットのイメージ

- 当該テクノロジー自体のアップデート状況を把握し、自社の立てたテクノロジー導入計画やロードマップとの整合性や差分を把握できている状態

- 活用するテクノロジーへの評価をまとめ、(都度または定期的に)サービス提供事業者に提供し、これに対する対応状況を評価している状態

- 補足

- 主にSaaS(Software as a Service)のクラウドサービスの場合、そのビジネスモデル上、顧客の声を受けて改善をしていくことが非常に重要視されています。もちろんその性質上個別カスタマイズには不向きではありますが、多くの顧客から同様の要望が上がれば、(技術的ハードルの存在を横に置けば)実装の可能性は高まります。そういったベンダー側の姿勢を評価対象に含めることもあるでしょう。

✅ ユーザーが使いこなして効果を出している

- アウトプットのイメージ

- 想定したユーザーの利用状況が定量的に可視化されている状態

- 主に法務(組織)内で、当初立てたROIや課題解決の目標との差分を分析できている状態

- 活用しているユーザーからアンケートなどを実施し、定性的な利用に対する感触が把握できている状態

- 補足

- 導入したテクノロジーの評価や見直しに際しては、前述の通り、導入時に定めたROIや課題解決の目標と現状の状態が少なくとも比較可能な状態になっていることが必須になるため、注意が必要です(繰り返しになりますが、ここは実践が非常に難しいポイントではあります)。もしこれを計測するのが難しい場合には、まず利用者のアンケートを通して、少なくとも定性的に導入の効果を把握するのが良いでしょう。

- 併せて「使いこなす」ことの定義は非常に難しいです。ここではサービス提供事業者の協力が得られるならば、当該テクノロジーの一般的ユーザーや類似した業界・規模のユーザーの平均的な利用状況や数値感を教えてもらい、これと比較することが良いでしょう。

まとめ

- 「日本版リーガルオペレーションズ」で「テクノロジー活用」が一要素をなす理由

- 業務範囲の拡大と業務内容の複雑化に、限られたリソースで対応する手段として、テクノロジーの活用が重要となるため

- 「テクノロジー活用」の各レベルで必要となる要素

- レベル1

- テクノロジーの情報を収集している

- レベル2

- 課題を解決するためにテクノロジーを導入している

- テクノロジー導入の予算を確保している

- レベル3

- テクノロジー導入の担当者を置いている(トップのコミットの表れ)

- テクノロジー導入の計画やロードマップを定めている

- 導入したテクノロジーを評価・見直している

- ユーザーが使いこなして効果を出している

- レベル1

山下 俊(やました しゅん)

2014年、中央大学法科大学院を修了。日系メーカーにて企業法務業務全般(主に「一人法務」)及び新規事業開発に従事しつつ、クラウドサインやHubbleを導入し、契約業務の効率化を実現。

2020年1月にHubble社に1人目のカスタマーサクセスとして入社し、2021年6月からLegal Ops Labの編集担当兼務。2023年6月より執行役員CCO。近著に『Legal Operationsの実践』(商事法務)がある。

リーガルオペレーションズの他のCOREなどについての解説はこちら!