契約審査において、まず一番最初のアクションになる「契約審査依頼の受付」。なんとなく各社で決まったフローがあるものの、本当にその方法が自社にとって適切なのか、ふと疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、そういった疑問に答えるべく、契約審査依頼の受付にまつわる3つの課題と、実際のベストプラクティスを解説します!

そもそも契約審査依頼の受付とは

その名の通り、依頼部門から法務へ向けて「契約書審査の依頼を受け付ける」プロセスです。

一般的に契約案件を自ら「発掘」することのない法務が、具体的な契約案件を最初に認識する主な手段であり、法務としては契約業務のスタートといえます。

ここで得た情報をもとに、法務は契約書のレビューを開始することになります。

契約審査依頼でよくある「三大問題」

上記のように、法務から見ると案件を認識するための非常に重要なプロセスにもかかわらず、意外に他社のプラクティスは知られておらず、以下に列挙されるような課題をよく耳にします。

①「依頼受付方法がバラバラ」問題

- 問題の概要

-

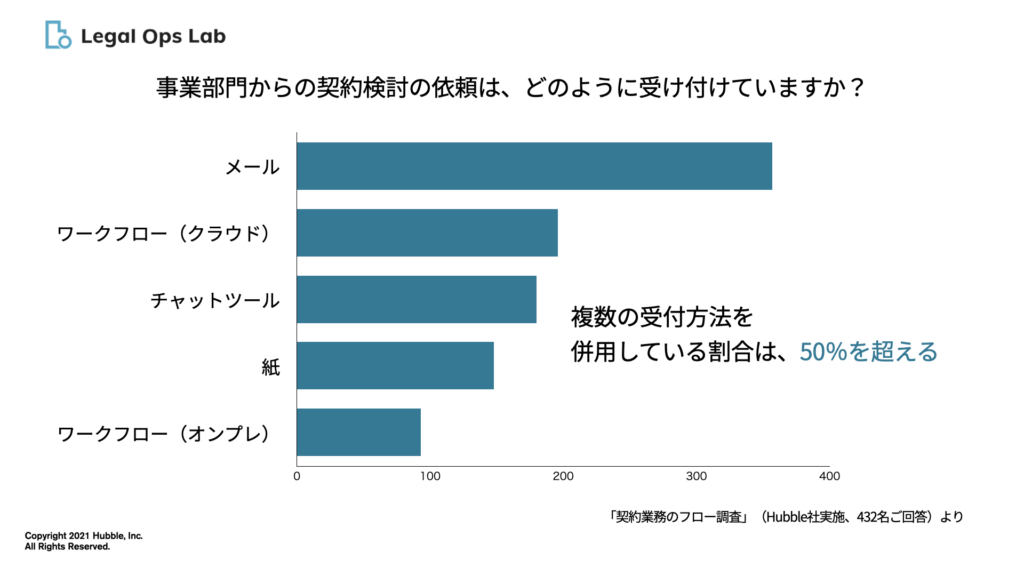

コミュニケーション手段が多様になり、事業部門から法務への依頼手段も、従来の口頭、電話、メールに加え、ワークフローシステム、チャット、WEBミーティングと多様になっており、その全てから審査依頼が来ると、法務としてはそれらの依頼をキャッチアップするだけで一苦労です。

2020年に実施した調査でも、実に50%を超える方が、審査依頼は複数の方法で受け付けていると回答しています。このため、依頼受付方法を統一したい、というお話を法務の方々からよくお聞きします。

あわせて読みたい

あわせて読みたい 法務の実態とは?契約業務フローに関するアンケート結果を公開! 本記事では、株式会社Hubbleが法務パーソンを対象に実施した「契約業務フローに関するアンケート」の結果(概要)をレポートしております。

法務の実態とは?契約業務フローに関するアンケート結果を公開! 本記事では、株式会社Hubbleが法務パーソンを対象に実施した「契約業務フローに関するアンケート」の結果(概要)をレポートしております。 - 解決策:窓口の統一

-

この課題に対しては、もちろん窓口を統一することが最高の解決策です。

例えば、従来から行われているのは、エクセルなどで入力フォームを作り、これをメールやチャットなど特定のチャネルで送ってもらう方法です。近年ではワークフローシステムの活用も非常に多く見られます。ただし、これは事業部門に特定の手順を「押し付ける」側面もあるため、法務としてのフェーズに気をつける必要があります。

例えば法務に対する依頼を増やしたい、信頼してもらいたいと考えている法務立ち上げのフェーズでは、あまり形にこだわったり、無理に窓口を一本化せず、「口頭でもチャットでもどうぞ〜」と気軽に相談できる法務を演出することが必要なこともあります。こういった場合には、チャットツール内で「法務相談チャンネル」を事業部門別に作っておき、ここに依頼してね、と緩やかに窓口を開放しておくと良いでしょう。

詳細は後述しますが、契約の内容や法務の陣容といった前提時事情を捨象すると、月間の契約の審査依頼数が30件未満のケースであれば、こういったやや「緩め」のフローでも十分業務を遂行することができるのではないでしょうか。

②「誰がどれくらい案件持っているか、誰も把握していない」問題

- 問題の概要

-

5名以上の法務チームにおいて、業務は回っているものの、誰が今どんな案件を持っているのかが管理職や他の法務メンバーからはわからないということを見聞きします。

特に管理職としては、特定のメンバーに案件が集中していないかという労務マネジメント、放置されている案件がないかというチームとしてのタスクマネジメントの観点から重要です。特に、法務にもオペレーションの最適化が求められる令和の時代には、その重要性は一層増していると言えるでしょう。

- 解決策:やはり窓口の統一

-

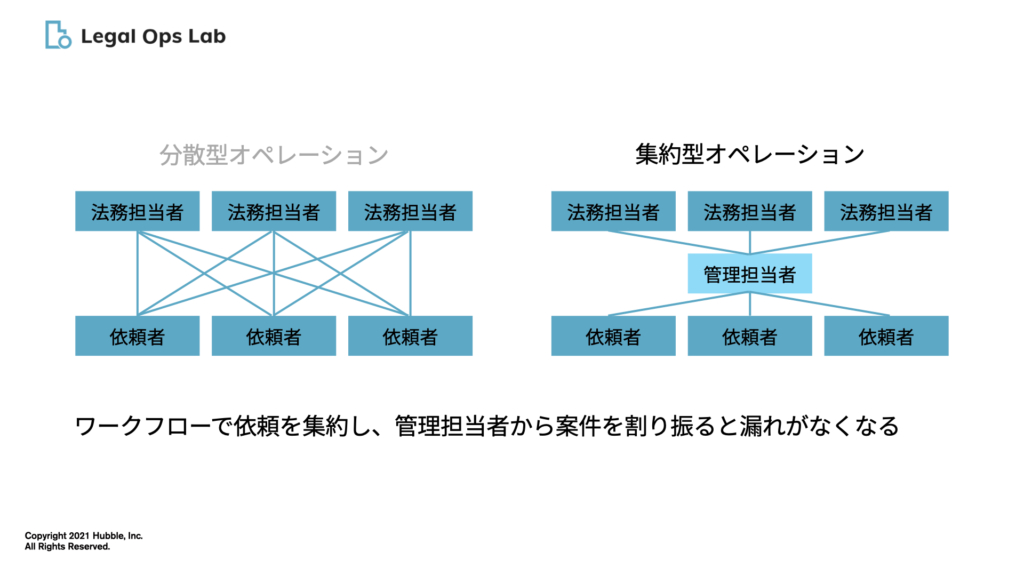

このような場合において、解決策は問題①の後半のケースと同じです。つまり、ワークフローシステムなどで窓口を一本化し、依頼案件は常にそこに記録されるという状態を作ることが解決策になります。この際、案件の割り振りまで実行できると、よりレビューまでの流れもスムーズになるでしょう(いわゆる「集約型」オペレーション、佐々木毅尚著『リーガルオペレーション革命』(商事法務)参照)。

法務が一定の規模を超えたら、集約型オペレーションに移行する必要がある。 あわせて読みたい 『リーガルオペレーション革命』著者が語る法務改革の指針 本稿は、2021年1月21日に行われた勉強会にて、 「リーガルオペレーション革命──リーガルテック導入ガイドライン 」著者の佐々木氏に、法務業務の効率化についてご講演いただいた内容を紹介するものです。

『リーガルオペレーション革命』著者が語る法務改革の指針 本稿は、2021年1月21日に行われた勉強会にて、 「リーガルオペレーション革命──リーガルテック導入ガイドライン 」著者の佐々木氏に、法務業務の効率化についてご講演いただいた内容を紹介するものです。ちなみに、この集約方法をとった上で、誰が担当するのかや当該契約書に関する情報を改めて法務が管理するエクセルなどの表計算アプリケーションに転記するといった管理をとることもあるでしょう。もちろんこの方法でも管理自体には問題ありません。

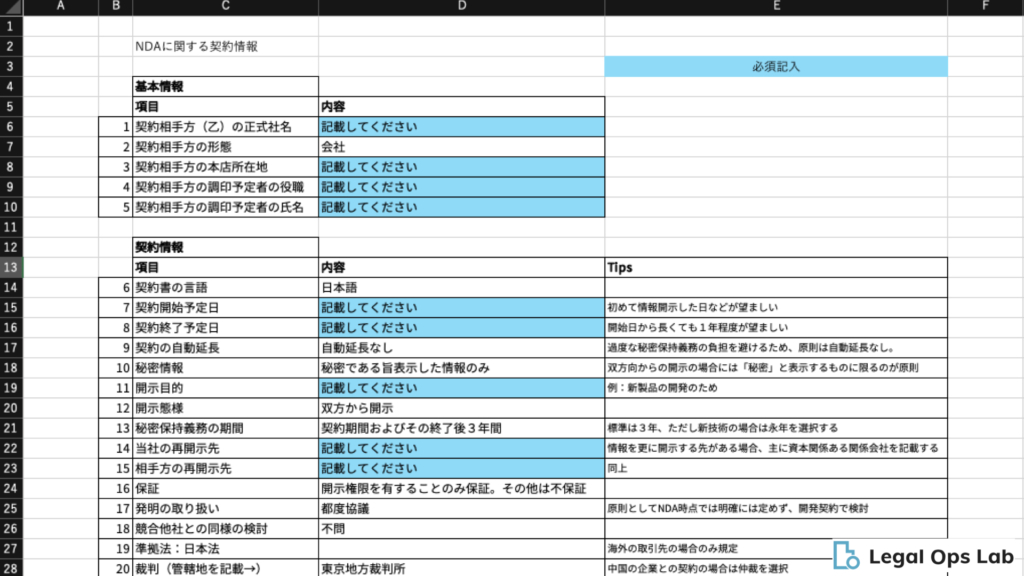

この場合には、契約情報の入力工数が法務の負担となるケースが大半となり、その負担感が気になるところです。このため、主要な(わかりきっている)情報は、一番当該案件を理解している事業部門に記載してもらうこととしたいところです。その場合には、事業部門でも迷わず入力でき、法務が依頼時に事業部門が入力した情報を流用でき、また集計もしやすい、フォームを使った受付と管理が。一つの理想形でしょう。

大量のデータを表計算アプリで管理する際の注意点ローカル環境下での表計算アプリケーションでは、入力する情報の量が多いと動きが非常に重くなることがあります。また最悪のケースでは、ファイル自体が破損するリスクが生じることがあり、これはこまめなバックアップを取得したとしても克服が難しいため、注意が必要です。

③「事業部門が契約を丸投げしてくる」問題

- 問題の概要

-

最後に、企業規模にかかわらず、「事業部門が、取引に関する情報を提供してくれず、契約チェックを丸投げしてくるので困っている」という話もよく耳にします。

その原因の一つに、法務と事業部門の相互理解が不十分であることがあるように思われます。

法務は契約のプロフェッショナルだから、「契約書だけ見てリスクの大小を判別できるだろう」という誤解が事業部側にあるかもしれません。逆に法務の方は、契約業務が必ずしも業務の中心ではない事業部門の皆様に、「もっと情報を渡して、内容についても考えてほしい」と過度な期待をしている可能性もあります。 - 解決策:フォーム形式+コミュニケーションでの補足

-

この問題の解決策は、、まず双方できちんとコミュニケーションをとり、こういった誤解や過度な期待を解いていくことが必要です。

事業部門には契約書がどう見えているのか?に迫る 実は誤解している?!事業部門との円滑なコミュニケーションのために法務パーソンが知っておきたいこと 本記事では、実は法務パーソンの最大の悩みである「事業部門とのコミュニケーション」について、特に事業部門の契約書への関わり方の実態と法務パーソンの注意点をまとめています。

実は誤解している?!事業部門との円滑なコミュニケーションのために法務パーソンが知っておきたいこと 本記事では、実は法務パーソンの最大の悩みである「事業部門とのコミュニケーション」について、特に事業部門の契約書への関わり方の実態と法務パーソンの注意点をまとめています。そして実務的には、丸投げ防止や(事業部門のメンバーのスキルの多寡の差による)情報の不足が生まれないよう、先述の通り、エクセルやワークフローなどで、フォームを作り、そこに入力して依頼してもらう、という方法がよくとられています。

エクセルで作成した案件受付時のチェックシートのイメージ ただこの場合には、法務として一点だけ、注意する必要があります。

この方法を取る際に、どうしても法務としては少ないコミュニケーションでたくさんの情報を聞き出したくなるため、入力させる項目を非常に多くしがちです。しかし、あくまで事業部門にとって契約書作成・確認は副次的な業務ですので、ここは双方の負担のバランスも考慮し、必要最小限の情報を入力させるのにとどめるのが良いでしょう。どんなに細かく入力してもらっても、法務と事業部門の関心事にはズレがあるので、結局のところ、追加で法務から質問すること、つまりフォームでは用意し切れないオーダーメイドなコミュニケーションが必要になることも多いのが現実です。入力させる項目を増やしても実はコミュニケーションコストの低減にはそれほど寄与していない、ということもあるのではないでしょうか。

一旦はフォームなどの統一的方法で依頼を受けるものの、社内外それぞれで多数の当事者がいたり、従来取り組んだことのないスキームだったり、どうも議論が噛み合っていない気がするなど、込み入った案件になりそうと判断した場合には、躊躇せず、ミーティングを申し入れてしまうのが実際は早く、互いに望ましいことだったというケースが多いです。

以前までは「そういえばこの前の件ですけど…」と立ち話を法務から持ちかけるということが一つの有力なコミュニケーション方法でした。現在であれば、Web会議で「15分でいいので…」と、話を聞きに行く手段が増えているのは、法務にとって追い風といえるかもしれません。

契約審査依頼受付ベストプラクティス

上記の課題感も踏まえ、依頼件数や法務の人数によって、ベストプラクティスをまとめてみました。

①月間の契約依頼件数が30件以下、法務1〜2名の場合

相談がしやすいコミュニケーション(チャット)ツールをベースに受付し、法務として相談の間口を広くとる形式

ex)Slack上で事業部門別の「契約審査チャンネル」を作っておき、そこに相談を緩やかに集約する。

- ・この受付方法を採用する理由

-

法務メンバー個々のパーソナリティが大きく影響しやすい小規模法務として相談しやすい雰囲気を作り出し、間口を広げてなるべく相談形式の自由度を高くします。情報を整理するなどの工数は法務が負担し、事業部門への負担感に一層配慮する方法です。

- ・この方法のメリット

-

コミュニケーションツールの中で依頼を受けるため、法務としてはその後のヒアリング、回答などがしやすくなります。事業部門としても普段使っているコミュニケーションツールを使うだけであり、負担感が小さいでしょう。

- ・この方法のデメリット

-

情報をストックする目的にはやや不向きです。例えば、同一案件に関する情報をチャットツールの一つのスレッドにまとめるといった情報の整理は、運用でカバーするしかなく、また法務がその交通整理の負担を負う必要があります。

- ・この方法で参考になる情報

②月間の契約依頼件数が30〜80件前後、法務〜5名の場合

エクセルなど表計算アプリケーションやコミュニケーションツールで作成した簡易な入力フォーム、またはコミュニケーションツールを内包するリーガルテックを活用する形式

ex) GoogleフォームやSlackワークフローなど、簡易的なフォームから依頼を出すことをルール化する

- ・この受付方法を採用する理由

-

事業部との距離感の近さや負担感へ一定程度配慮しつつ、コミュニケーションコストや契約に関する情報の散逸リスクに配慮するために、この方法をとります。

- ・この方法のメリット

-

作成したフォーム形式に準拠した回答が事業部門から返ってくるため、最初からレビューに必要な最低限の情報が効率的に入手できます。また表計算アプリケーションとの連携を利用するなどして、案件数などの集約も行いやすくなります。

更に、法務組織の力だけで簡易に作成することができるため、トライアンドエラーを繰り返して進めやすいのも法務にとってはメリットと言えるでしょう。 - ・この方法のデメリット

-

上記で紹介したような簡易なフォームの場合、Wordファイルが直接添付できない、条件に応じた高度な質問の分岐できないなど、機能的な制約があることがあります。

- ・この方法で参考になる情報(Slackワークフローやリーガルテックの活用)

③月間の契約依頼件数が80件超、法務5名以上の場合

会社として導入しているワークフローシステムを活用して、依頼受付窓口を一本化する形式

ex)ジョブカンワークフロー、kintoneなどのワークフローシステムで依頼を提出することをルール化する

- ・この受付方法を採用する理由

-

非常に多い契約案件を効率的に処理していくことに主眼におき、コミュニケーションコストを可能な限り下げていくことを目的として、この方法をとります。

- ・この方法のメリット

-

既に社内で採用されているワークフローを活用するため、法務として追加の金額的なコストは抑えられます。また、既に活用されているツールのため、事業部門の負担感が少なく、教育コストも低減できます。

- ・この方法のデメリット

-

会社として導入しているツールを活用するため、影響範囲も大きく、(システムの入れ替えを含めて)法務としての自由度が低いケースが多いです。一方でシステムとしては高度な機能を備えているが故に、入力項目を増やしたり、フローを複雑化しがちになり、事業部門の負担感を上げてしまう可能性があります。

・この方法で参考になる情報(ワークフローシステム等の活用する)

最後に

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。

会社の成長によって確認する契約件数とともに法務の構成人数も変わり、それに伴って適切な受付フローも変わってきます。会社によっては、昨年決めたフローがもう適切ではなくなってしまった、というケースもあるでしょう。フローの再構築は非常に骨の折れる作業ですが、定期的に「今の我々のフローはベストなのか?果たしてみんながハッピーなのか?」を見直す機会を意識的に設けることをおすすめします。

そうして常に事業部門に対しても配慮している、全体最適を目指しているという姿を見せることで、事業部門も協力してくれる業務フローが完成することになります。是非本記事をご参考に、改めて自社のフローを見直してみてください。

山下 俊(やました しゅん)

2014年、中央大学法科大学院を修了。日系メーカーにて企業法務業務全般(主に「一人法務」)及び新規事業開発に従事しつつ、クラウドサインやHubbleを導入し、契約業務の効率化を実現。

2020年1月にHubble社に1人目のカスタマーサクセスとして入社し、2021年6月からLegal Ops Labの編集担当兼務。2023年6月より執行役員CCO。近著に『Legal Operationsの実践』(商事法務)がある。