- 米国のCore12の概要

- 米国のCore12と日本のCORE8との異同とその背景

2024年8月23日(金)に開催したオフラインイベント「日本軽金属株式会社におけるリーガルオペレーションズの実践―人材、ナレッジマネジメントから予算まで」の講演パートを特別配信いたします!

(Hubble社のWebサイトに遷移します)

はじめに

みなさん、こんにちは!

今回はLegal Ops Labの立ち上げ3周年の記念も兼ね、Legal Operationsの本家、アメリカ合衆国の企業法務におけるリーガルオペレーションズで重要なフレームワークとなっているCore12をご紹介していきます。

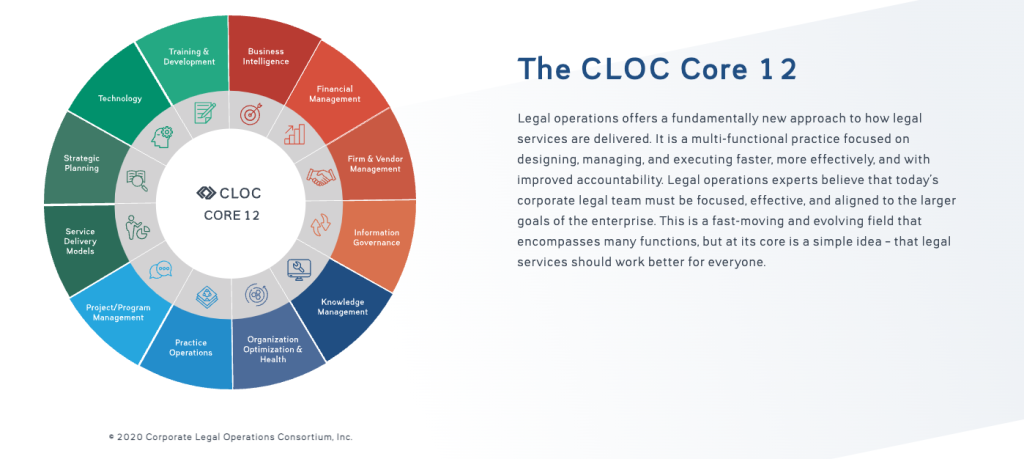

CLOCのCORE12の概要

まず「Core12」とは、Legal Operationsの本家、米国の非営利団体CLOC(The Corporate Legal Operations Consortium)が2016年に作成した、リーガルオペレーションズを網羅的に把握し、改善活動を行っていくためのフレームワークです。

Core12は、法務機能の強化にとどまらず、法務組織がビジネスへのインパクトを提供する方法として極めて重要なものと位置付けられており、以下の要素を挙げています

- Business Intelligence

- Financial Management

- Firm & Vendor Management

- Information Governance

- Knowledge Management

- Organization Optimization & Health

- Practice Operations

- Project/Program Management

- Service Delivery Models

- Strategic Planning

- Technology

- Training & Development

このCore12は、CLOCが発行した『Core12 Maturity Assesment Playbook』(以下、Playbook)によると、Reactive、Emerging、Developing、Leadingの4つの成熟度のモデルによってその到達状況を測ることができるようになっています。

ただ、非常に多岐にわたる上、高度なアプトプットを求める内容も含まれていることから、必ずしも全ての企業が、全てのCOREについて成熟することを求めるものではなく、優先順位が異なることも許容されています。

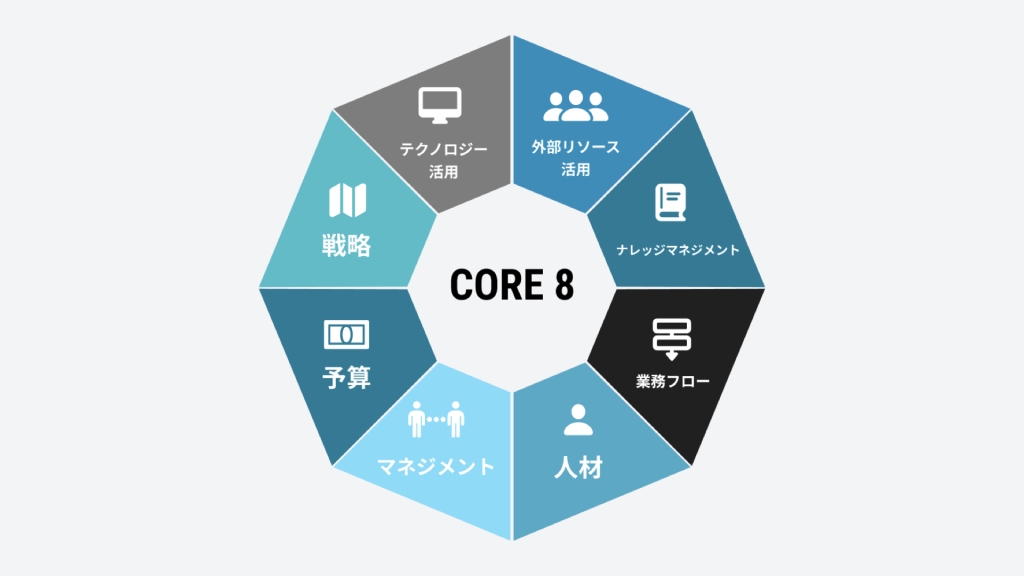

日本版リーガルオペレーションズ研究会は、Core12に呼応する形で、2021年に上記のCore12を日本に適合するように引き直した「日本版リーガルオペレーションズCORE8」を発表しています。

Legal Ops Labでは、以下の通り、CORE8の各要素を解説した記事もご用意していますので、是非ご覧ください。

ここからは、日本の要素の特徴も踏まえつつ、以下ではCore12をそれぞれ見ていきます。

なお、Core12における実際の日本企業における取り組みの例は、鈴木卓、門永真紀編著『Legal Operations の実践』(商事法務、2024年)にまとまっていますので、合わせてご覧頂くと良いでしょう。

CORE12の具体的要素

1. Business Intelligence

- ①概要

-

Business Intelligenceとは、データを収集、整理、分析、視覚化し、法務組織のマネジメントが意思決定を行うためのインサイトを明らかにすることがその中心です。

米国のリーガルオペレーションズは、高騰した弁護士費用の削減と適正化が当初の中心的なテーマでしたが、これを実現するにもデータが必要でした。こういった背景もあってか、Business IntelligenceがCore12の一要素を成すようになったと思われます。

- ②想定されるアクション例

-

- 収集・監視すべき適切なデータの決定

- 指標とダッシュボードの設計と展開

- (異なるソースからデータを集約する)データレイクの構築と高度な分析の実施

- データからの法則性を発見し、隠れた機会を特定する

- データ分析を通じて、短期的・長期的改善活動を行う

- ③日本のCORE8との対応関係

-

日本版のCORE8にはこれと正面から対応するような要素はありません。強いて挙げるなら、テクノロジー活用の要素との重なりが見られる程度で、データ活用を非常に重視する米国ならではの要素ということがわかるでしょう。

あわせて読みたい

「データ法務」ことはじめ!法務で測定しておきたい注目指標7選 本記事では、少しでも法務機能が発揮されているか、また進化しているのかをアピールするための「見える化」の一環として、法務機能において活用可能性のある指標7つをまとめていきます。

「データ法務」ことはじめ!法務で測定しておきたい注目指標7選 本記事では、少しでも法務機能が発揮されているか、また進化しているのかをアピールするための「見える化」の一環として、法務機能において活用可能性のある指標7つをまとめていきます。

2. Financial Management

- ①概要

-

Financial Managementとは、法務組織のリーダーが、自分たちに割り当てられた主に財政的なリソースを監視し、管理するための枠組みです。Business Intelligenceと同様に、弁護士費用の適正化のための重要な要素を成しています。

なお、直近で発表されたPlaybookによると、「(管理するべき)リソースには、時間、人材、資金、技術が含まれる」といった趣旨の指摘もあり、今後はリソース全般をマネジメントしていくという要素に近接していくかもしれません。

- ②想定されるアクション例

-

- 予算の策定、管理と関係部門への連携

- 組織に適合した予算の見積もりプロセスを設計すること

- コスト削減と効率化のための新たな機会の発見

- 予算編成と財務計画に予測可能性と一貫性を持たせること

- 企業の財務部門とのコミュニケーションやコンプライアンスの改善

- 電子請求書の正確かつ効率的な管理

- ③日本のCORE8との対応関係

-

日本版のCORE8にもほぼ同様の「予算」という要素があります。日米ともに予算を策定し、これを(可能な限りシステム化して)マネジメントしていくという方向性には差がないものと思われます。

あわせて読みたい

法務の活動の自由度は「カネ」への裁量から-リーガルオペレーションズ実践マニュアル⑦予算編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「予算」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

法務の活動の自由度は「カネ」への裁量から-リーガルオペレーションズ実践マニュアル⑦予算編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「予算」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

3. Firm & Vendor Management

- ①概要

-

Firm & Vendor Managementとは、人材や専門知識という価値を提供する弁護士や各種サービス提供ベンダーとの関係構築を指しています。

上記の2項目では、外部弁護士のコスト適正化の文脈が主でしたが、ここでは外部専門家としてパフォーマンスを最大化することに主眼が置かれています。Playbookには「Vendor Onboarding」なる具体的施策にも言及があり、いかに外部の専門家に自社の経営状況を理解してもらうかが重要視されています。

- ②想定されるアクション例

-

- 自社のビジネスニーズを反映した、効果的な提案依頼書の作成

- 積極的なインセンティブを生み出す報酬体系の作成とその交渉

- 構造化されたビジネスレビューを通じた、透明性と説明責任の向上

- 弁護士やベンダーとの関係性構築や連携のための新たな機会を探すこと

- ベンダー候補のデューデリジェンスを実施し、紛争や倫理的問題を回避すること

- 速やかに新しい弁護士事務所やベンダーにオンボーディングを行うこと

- ③日本のCORE8との対応関係

-

日本版CORE8にもほぼ同様の「外部リソース活用」の要素があります。ただし、日本には人口減少に伴う法務人材の減少の可能性という(現時点においては世界的にも)ユニークな課題感があるため、専門業務に限らず、社内で確保できない、不足する人材リソースをどのように補うかという視点が含まれている点に差異があると言えるでしょう。

あわせて読みたい

外部弁護士も含めて1つのチームに!リーガルオペレーションズ実践マニュアル③外部リソース活用編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「外部リソース活用」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

外部弁護士も含めて1つのチームに!リーガルオペレーションズ実践マニュアル③外部リソース活用編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「外部リソース活用」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

4. Information Governance

- ①概要

-

Information Governance とは、案件関連情報の収集、作成、整理、保護、保管、検索、廃棄といった情報管理戦略全体を指しています。結果として、法務組織の生産性を向上しつつ、企業としてのリスク低減をも目指すものです。

- ②想定されるアクション例

-

- 企業のリスクを低減するため、明確で整理された方針・規程を作成すること

- 全従業員に手順と方針を周知徹底させるためのコミュニケーション戦略および実施計画を策定すること

- すべての秘密情報へのアクセスを管理・監視する。

- 物理的な文書だけでなく、オンプレミスやクラウドに保存されているデジタル資料も対象とした最新の情報ポリシーを作成すること

- 企業情報に関する適切なセキュリティを確保すること

- ③日本のCORE8との対応関係

-

日本版CORE8には、Information Governanceに相当する項目は設けられていません。もちろん個人情報や営業秘密などを筆頭に、情報の記録とその管理が日本企業においても重要であることは疑う余地はないでしょう。ただ、米国にはディスカバリー制度という証拠保全の厳格な仕組みが存在することで、法務部門の問題意識としては一段階優先度が上がっている状況を反映しているのかもしれません。

あわせて読みたい

【特別掲載】Legal Operationsから電帳法改正対応まで、今法務で重要な情報管理のポイント 本記事では、Hubble社の山下が、商事法務ポータルにおける連載企画「Legal Operationsの実践」の第6回目として寄稿した、Legal Operationsの文脈におけるInformation Governanceに関する記事の内容を、情報管理という視点から再編集し、コンパクトにまとめてご紹介します。

【特別掲載】Legal Operationsから電帳法改正対応まで、今法務で重要な情報管理のポイント 本記事では、Hubble社の山下が、商事法務ポータルにおける連載企画「Legal Operationsの実践」の第6回目として寄稿した、Legal Operationsの文脈におけるInformation Governanceに関する記事の内容を、情報管理という視点から再編集し、コンパクトにまとめてご紹介します。

5. Knowledge Management

- ①概要

-

Knowledge Management とは、既存の知見を活用することで、組織全体の効率性を上げること、そしてリスクを提言することを目指す一連のプロセスを指しています。

- ②想定されるアクション例

-

- 組織全体のナレッジハブを運用すること

- 相談事項や論点に対する一貫した対応を確保すること

- 知見やベストプラクティスの共有と発見が容易なイントラネットを作成すること

- チームメンバーによる自らの業務のフォーマット化、文書化と共有の奨励

- メンバーの離職や役割変更による知見の消失の回避

- ③日本のCORE8との対応関係

-

昨今の日本でも人材の流動性が高まり、非常に関心が高いトピックであることから、CORE8にも「ナレッジマネジメント」という独立した要素が設けられています。その内容もCore12と大きな差はないと言って差し支えないでしょう。ナレッジマネジメントを組織文化にすることへの言及は、米国においてユニークな内容ですが、日本企業でも大いに参考にできると考えられます。

あわせて読みたい

ナレマネは組織の文化!リーガルオペレーションズ実践マニュアル④ナレッジマネジメント編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「ナレッジマネジメント」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

ナレマネは組織の文化!リーガルオペレーションズ実践マニュアル④ナレッジマネジメント編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「ナレッジマネジメント」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

6. Organization Optimization & Health

- ①概要

-

Organization Optimization & Health とは、大まかにいえば、やる気に満ち溢れた組織を作ることをその内容としています。具体的にカバーしている領域はかなり広く、組織のミッション・ビジョンの存在を前提に、中長期の組織のあるべき姿を見据えた採用を行い、オンボーディングを経て、入社したメンバーが心身ともに健康な状態で業務に従事できるように配慮し、最終的に高いパフォーマンスを出していくことまでを対象としています。

- ②想定されるアクション例

-

- 組織と人事計画に強力なビジョンを掲げること

- 客観的で公平な採用プロセスを設計し、多様性に富んだ効果的なチームを組成する

- 昇進や特別な機会を通じて優秀な社員にインセンティブを与えること

- ワークライフバランスやメンタルヘルスへの取り組みに注力し、サポートすること

- メンタリング、インターンシップ・プログラム、サクセッション・プランニングを実行することで、優秀人材の確保に再現性をもたらすこと

- ③日本のCORE8との対応関係

-

米国では元来多様性ある組織づくりがベースにあることから、自然と一つの要素としてピックアップされたものと思われます。その対象範囲の広さゆえか、日本版CORE8では「戦略」「人材」に分けてその内容をカバーしていますが、近年日本でも注目されている健康経営や人的資本経営にも結びつく重要な要素です。

あわせて読みたい

全メンバーのポテンシャルを120%引き出す!リーガルオペレーションズ実践マニュアル⑥人材編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「人材」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

全メンバーのポテンシャルを120%引き出す!リーガルオペレーションズ実践マニュアル⑥人材編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「人材」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

7. Practice Operations

- ①概要

-

Practice Operations とは、業務フローやタスク分担、ツールの活用などを通じて、法務メンバーに専門性の高い業務に従事してもらう仕組みを作ることを指しています。

- ②想定されるアクション例

-

- 法務チームが最も価値の高いタスクに集中できる環境を通じたコスト削減

- 現在の課題とニーズを理解し、ボトルネックを特定する。

- 法務の専門性を高めることによる、アウトプットの質の向上

- 法務組織からのアウトプットのスピード向上

- ③日本のCORE8との対応関係

-

この要素に相当するものは、日本版のCORE8にはありません。ただ、この要素は、端的にいえば、法務業務に従事するメンバーが法務の専門的な業務に集中できるようにするということを目的としており、まさに日本におけるリーガルオペレーションズの中心的な目的と重なるものです。

Playbookによれば、Core12においては、戦略の存在を前提としつつ、業務分担の仕組みを作ることに重きが置かれていますが、人数が相対的に少ない日本の法務部門においては、分担する先は同じチームのメンバーとは限らず、他部門であったり、生成AIだったりするのかもしれません。その意味では、「業務フロー」が最も近接した要素でしょう。

あわせて読みたい

法務業務効率化の大本命!リーガルオペレーションズ実践マニュアル①業務フロー編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「業務フロー」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

法務業務効率化の大本命!リーガルオペレーションズ実践マニュアル①業務フロー編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「業務フロー」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

8. Project/Program Management

- ①概要

-

Project/Program Management は、文字通り、法務組織による、多面的なプロジェクトの主体的な遂行を指しています。ただし、後述するようにこのプロジェクトマネジメントは、必ずしも弁護士のような法務の専門家が担うことを想定しているわけではない点に注意が必要です。

- ②想定されるアクション例

-

- 弁護士ではない、訓練を受けた専門人材をプログラムチームに配置すること

- 人材とリソースを最大限に活用するためのチェンジマネジメントの設計

- 全社的な利害関係者を巻き込んだコミュニケーション

- プロジェクトの進行によって、日常の業務が疎かにならないこと

- ③日本のCORE8との対応関係

-

この要素も日本版のCORE8には存在していません。昨今の日本では、リーガルテックの導入プロジェクトが法務が主導するプロジェクトとして比較的身近なものと思われます。

今後はコンプライアンスやセキュリティ領域を始め、法務部門が主導し、全社的を巻き込みながら進めていくプロジェクトも増えることが予想されることから、日本においても軽視して良いというものではないでしょう。ただし、プロジェクトマネジメント自体の専門性も非常に高いため、全ての法務人材がそのスキルを身につけるということまでは想定されていないでしょう。

9. Service Delivery Models

- ①概要

-

Service Delivery Models とは、遂行すべき業務の性質やリスクなどに照らして、業務を社内外の適切なリソースに当てがい、結果としてリーガルチームの業務効率を高めるプロセスのことを指しています。

- ②想定されるアクション例

-

- ALSPとの関係の定義と構築を行うこと

- 大規模なプロジェクトを、個別であり、かつ関連性のある要素に分解する

- 社内外双方で最適な専門知識と知見にアクセスし、活用すること

- 高コストで最適ではない法律事務所への依存の減少

- テクノロジーを活用して多様なサービスプロバイダーを接続し、新たな最適解を探すこと

- ③日本のCORE8との対応関係

-

この要素は、日本版のCORE8の「外部リソースの活用」の前提となるプロセスです。専門分野ごとの弁護士事務所の使い分けや日本では必ずしもまだメジャーではないALSP(Altanative Legal Service Provider)を活用する業務、テクノロジーを活用する業務などを画定することが求められています。

この要素も日本以上にコストが大きい弁護士費用の適正化の米国固有の文脈が強く出ていますが、その一方で過去からの人的関係だけをもって継続している顧問弁護士との関係性を維持すべきなのか、という問いは日本企業においても一考の余地はありそうです。

10. Strategic Planning

- ①概要

-

Strategic Planning とは、企業を成功に導くための法務組織としての目標と実行可能な戦略を策定するプロセスを指しています。 戦略策定においては、長期的で全体的な視点を持ち、かつ企業としての戦略にも整合していることが求められます。

- ②想定されるアクション例

-

- 短期的・中期的なアクションを、長期的な優先事項を踏まえたものとするkと

- 戦略的フレームワークを共有することで、チームが全体像を共通認識すること

- 企業全体の重要な戦略と整合させること

- ビジネスサイドのニーズと整合させること

- チームと会社の価値観を目標と実行に組み込むこと

- ③日本のCORE8との対応関係

-

この要素の背景には、(日本でもよく見られる光景ですが)優先度が必ずしも高くはないが重要な問題よりも、目の前の優先度の高い作業に忙殺されてしまいがちであることが挙げられるでしょう。こういった中長期視点を持った戦略の策定は、日本版のCORE8の「戦略」と符合しており、日米いずれにおいても重要な要素となっています。

あわせて読みたい

戦略は組織内外のコミュニケーション手段!リーガルオペレーションズ実践マニュアル⑤戦略編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「戦略」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

戦略は組織内外のコミュニケーション手段!リーガルオペレーションズ実践マニュアル⑤戦略編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「戦略」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

11. Technology

- ①概要

-

Technology とは、システムやツールを活用することで、業務の効率性を上げて組織のボトルネックを解消していくことを指しています。単なるツールの導入を超えて、中長期的な戦略との符合や定期的な見直しまでが求められています。

- ②想定されるアクション例

-

- 長期的なテクノロジーロードマップを作成し、実施する。

- 電子請求、案件管理、契約管理、知財管理、電子署名の相互連携

- 反復する手動プロセスの自動化

- テクノロジーの活用をどこで行い、どのベンダーから購入するかの決定

- 新しいベンダー、サプライヤー、ソリューションの評価

- 新たなテクノロジーを活用した機能を評価し、長期戦略計画に組み込む

- 企業のITチームとの効果的な協力関係の構築

- ③日本のCORE8との対応関係

-

日本のCORE8にもほぼ同様の「テクノロジー活用」の要素が設けられています。テクノロジーを導入することによって業務を効率化したり、コスト削減することの重要性は、日米で大きく変わるわけではなく、また直近では生成AIの登場で、よりその優先度は上がったと見て良いでしょう。

あわせて読みたい

リーガルテック導入プロセスの決定版!リーガルオペレーションズ実践マニュアル②テクノロジー活用編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「テクノロジー活用」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

リーガルテック導入プロセスの決定版!リーガルオペレーションズ実践マニュアル②テクノロジー活用編 今回は、日本版リーガルオペレーションズ研究会(以下、研究会)の発表したドキュメントをベースとしながら、日本版リーガルオペレーションズの8つのCOREのうち「テクノロジー活用」について、レベル別に何をどこまでできていれば良いのか、具体例を交えつつご紹介します。

12. Training & Development

- ①概要

-

Training & Developmentとは、組織が人材を教育し、人材として成長してもらうための枠組みを指しており、以下に示す通り、特に新たに入社したメンバーのエンゲージメント施策やトレーニング施策を想定しています。

- ②想定されるアクション例

-

- 新入社員研修の設計と実施

- 継続的なトレーニングを通じたカルチャーの醸成

- チーム全体の継続的な教育体制の要件の策定とそのサポート

- メンバーのキャリアと能力向上を支援する認定プログラムの実施

- 新たな高付加価値分野におけるスキルと知識の構築

- ③日本のCORE8との対応関係

-

日本版CORE8との関係では、「人材」に対応する要素です。日本と違って一つの独立した要素となっているのは、元来流動性が高い米国の人材マーケットの特性を踏まえたものと思われます。

もっとも、昨今では日本でも法務人材の流動性は非常に高くなっていることを踏まえると、大企業からスタートアップまで、(主として中途での)新入社員の早期戦力化は非常に重要なテーマとなります。

あわせて読みたい

一日でも早く、戦力に。法務に限らない、普遍のオンボーディング 最近は法務でも人材の流動性が高まり、転職市場は非常に活発になっています。そんな中、せっかく採用できたのに定着せず、早期に退職してしまう事態を防ぐために、オンボーディングの重要性が高まっています。 本記事では早期に新入社員が活躍し、長く働いてもらうためのプログラム、「オンボーディング」について基本的な考え方を紹介します。

一日でも早く、戦力に。法務に限らない、普遍のオンボーディング 最近は法務でも人材の流動性が高まり、転職市場は非常に活発になっています。そんな中、せっかく採用できたのに定着せず、早期に退職してしまう事態を防ぐために、オンボーディングの重要性が高まっています。 本記事では早期に新入社員が活躍し、長く働いてもらうためのプログラム、「オンボーディング」について基本的な考え方を紹介します。

日米間でのリーガルオペレーションズの構成要素の異同の背景

ここまでご覧頂いてわかる通り、米国のリーガルオペレーションズは、日本のそれとは、いくつかの相違点が見られます。

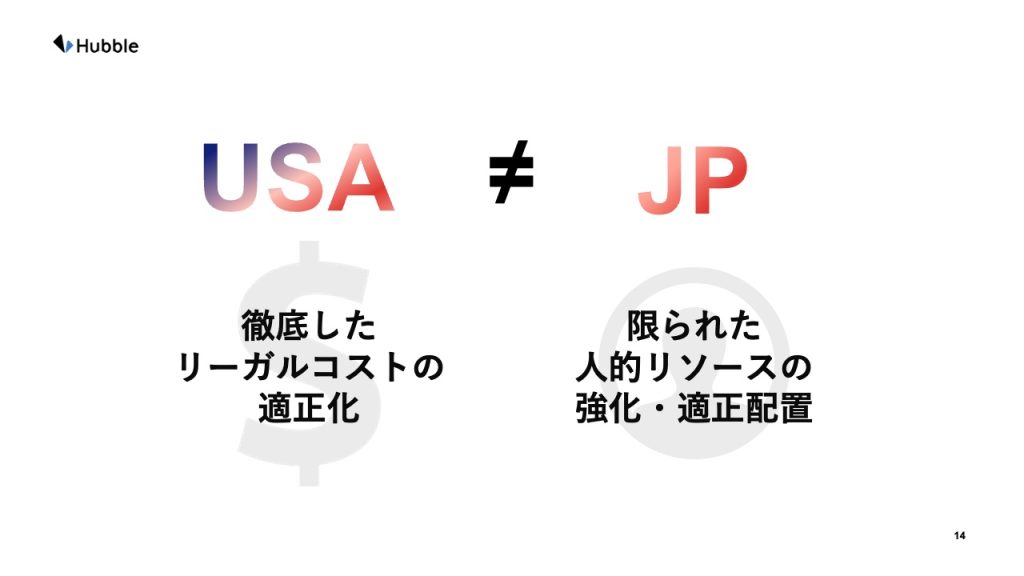

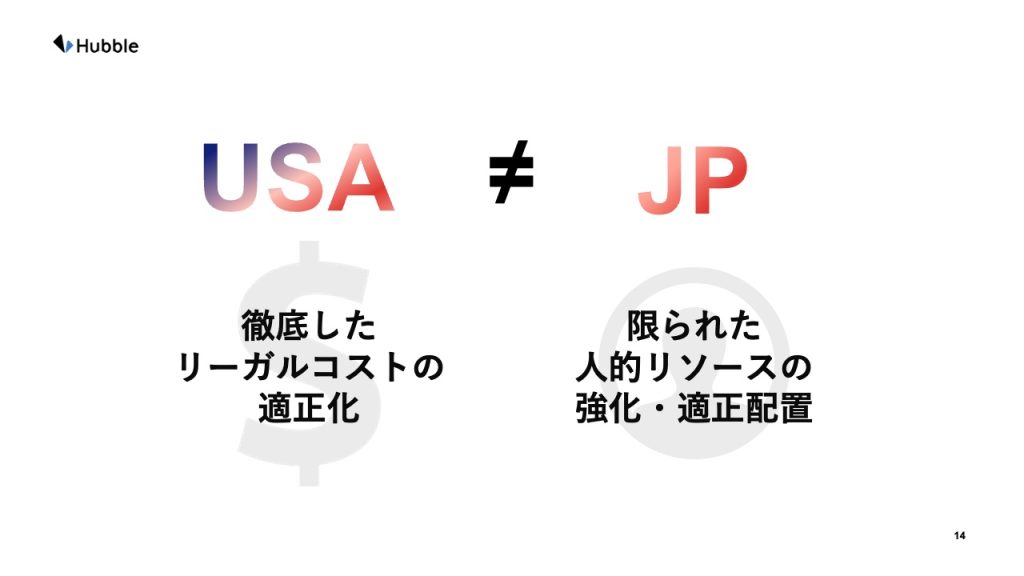

弁護士費用の高騰が特徴的な米国

まず、米国のリーガルオペレーションズは、主として高騰したリーガルフィーやコストを抑制することがその出発点であり、重要な位置を占めていました(※1)。

こうした課題を解決するために、データの取得と分析(Business Intelligence)、外部リソースの最適な使い分け(Service Delivery Models)など日本のCORE8にはない要素が強調されています。この点は日米で大きな差異がある点と言えるでしょう。

(※1)リーガルオペレーションズにおける重要KPIをまとめた、Mori Kabiri著『Legal Operations KPIs: The Professional’s Handbook to Operational Excellence』において、コストに関するKPIが約20個紹介されていることからも、コスト管理に対する高い意識が伺える)

人材の流動性は日本でも高まっている

加えて、米国のCore12においては、これと並行して、いかに今所属しているメンバーや既存のアセット(情報やナレッジ)を適切に配置して有効活用し、企業の法務機能が最大出力を出せるようにするかという点も強調されている点がユニークです。これは、Practice OperationsとOrganization Optimization & Health、Knowledge Management、Training & Developmentといった要素の存在が示していますが、米国においてはJob Descriptionが明確で、職責が明確であることに加えて、法務人材の流動性が元来高いという点が影響しているように思われます。

ただ、この考え方は、既に始まっている人手不足や人口減少への対処、さらにここ10年で急速に人材の流動性が上がっている日本においてむしろ重要です(※2)。現在CORE8では、「業務フロー」や「人材」という要素に置き換わって表現されていますが、近い将来、より人材の流動性に配慮した修正が入る可能性もあるかもしれません。

(※2)参考になるデータとして、米田憲市 編、経営法友会 法務部門実態調査委員会 著『会社法務部〔第12次〕実態調査の分析報告』(商事法務、2022年)P30,P40,P57など

日本は、経営への貢献に向けた一歩目にフォーカス

一方で、日本版のCORE8では、足元の業務効率化をテクノロジーや業務フローの整備を通じて慢性的に不足しがちな人材の適正な配置を行いつつ、そこで浮いたリソースを振り向けて会社内の一機能として、経営に貢献することが米国以上に強調されています。

これは、元来職人的な気質が強く、組織内でもやや聖域化していた日本の法務を脱し、「国際競争力強化に向けた日本企業の法務機能の在り方研究会報告書」(いわゆる「在り方報告書」)で言及されているような経営に貢献する法務機能へ変容しようとしている過渡期だからなのかもしれません。

まとめ

- 米国のCore12の概要

- CLOCが2016年に作成したフレームワーク

- 以下の12の要素を含む

- Business Intelligence

- Financial Management

- Firm & Vendor Management

- Information Governance

- Knowledge Management

- Organization Optimization & Health

- Practice Operations

- Project/Program Management

- Service Delivery Models

- Strategic Planning

- Technology

- Training & Development

- 米国のCore12と日本のCORE8との異同とその背景

- 米国のCore12では、高騰する弁護士費用への対処という側面が強く反映されている

- 米国のCore12では、人材の流動性が元来高いことが、現存メンバーのスピーディーな活躍へのフォーカスに表れているが、日本でも今後同様になる可能性がある。

山下 俊(やました しゅん)

2014年、中央大学法科大学院を修了。日系メーカーにて企業法務業務全般(主に「一人法務」)及び新規事業開発に従事しつつ、クラウドサインやHubbleを導入し、契約業務の効率化を実現。

2020年1月にHubble社に1人目のカスタマーサクセスとして入社し、2021年6月からLegal Ops Labの編集担当兼務。2023年6月より執行役員CCO。近著に『Legal Operationsの実践』(商事法務)がある。