- 事業部門にとって契約書が「自分ごと」になりにくい理由

- 契約書を自分ごとにするための工夫

はじめに

みなさん、こんにちは!

今回は、法務パーソンからよく耳にする「事業部門の契約書丸投げ問題」を起点に、法務パーソンが知っておくべき、契約に向き合う事業部門の実態と、これを踏まえた、事業部門とのコミュニケーションにおける工夫を、事業部門側にキャリアチェンジした元企業法務経験者の視点からご紹介します。

事業部門は、本当に契約書を読みたくないのか?

まず、法務の方々とお話をしていて出てくる「あるある話」として、事業部門が契約を法務に依頼してくる前に契約書を読んでくれない、丸投げしてくるといったことをよく耳にします。

事業部門は取引内容を交渉し、把握している立場です。このため、契約書のレビューのために、これまでの先方との合意内容や交渉の過程を把握したい法務の立場からすると、丸投げしてくる事業部門に対して一度は「取引に関する条件がまとまっているのが契約書なのだから、一読くらいしてよ…日本語で書いてあるじゃん…」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか?

こちらの丸投げ問題自体は、契約審査依頼の時点でフォーム入力を必須とするなど、仕組み化してしまうことで克服することが可能でした。

もっとも、そもそも事業部門が契約をあまり読んでくれない(と言われている)のはなぜなのでしょうか?

もちろん単純に、取引内容には興味がなく、本当に「法務にお任せ」状態にしてしまう方もいるかもしれません。しかし、多くの事業部門、こと営業部門の方は、自分が担当している案件の成功を望んでいるはずです。

ではなぜ、丸投げしてしまうのか?

その理由の一つに、総じて契約書が「自分ごと」になっていないことが考えられます。

契約書に触れる機会が少ない、しかも難解→わからない

契約書に関わる時間は全体の1割以下

まず、筆者が事業サイドに立って改めてわかったのは、取引をアレンジする中で、契約書に触れる時間が非常に少ないということです。時間でいえば全体の1割以下。言い換えると、多くの取引においては契約書が中心ではないということです。

一般に事業部門では、多くの時間を見込み客や既存顧客とのコミュニケーションに割きます。その中で「では契約書を…」という話が出てくるのは、(取引の種類や規模にも依存はしますが)本当に最後の最後です。もちろん筆者の経験上、事業部門の中にも、非常に意識高く契約書と向き合っている方もいらっしゃいましたが、多くの会社ではそういった方は少数派でしょう。

あとちょっとで成約というタイミングで、事業部門の担当者の気持ちがはやるのも勿論ですが、そもそも触れる機会・時間が少ないため、契約書は事業部門にとって「なんだかよくわからないもの」になってしまっている可能性が高いです。以下の記事では、こうした観点から、いかに契約書が事業部門から縁遠いものならないように「共通理解」が醸成できるのかを考察しています。

なお、LOLで2022年9月に実施したアンケートでは、非法務業務に主として従事していて、業務上契約書を読む機会がある方の85%以上の方が、契約書の内容の更なる理解への意欲を示しています。

契約書が現場の行為規範になっていない

次に、契約の特徴として、紛争予防機能が強調されがちである一方で、契約書の中身は必ずしも取引に関する現場の具体的な行為規範にはなっていないことが多く、専門用語の多い難解な内容になる傾向が強いことも原因と思われます。

加えて実務上も、契約書作成段階に至った時点でも決まっているのは主要な条件だけで、細かな条件は契約書のやりとりの中で法務を中心に決定していく、というケースが多いように思われます。こういった点も事業部門から契約書が縁遠くなってしまうことに拍車をかけている印象です。

更にそういった傾向を反映してか、実際に事業部門の方からは「契約書には取引に関する具体的な条件が書かれているイメージがない、それゆえに自分達が確認できるところは少ないと思っていた」と言われたことがあります。日本語で書いてある契約書であっても、当人たちにとっては「暗号に見える」というのは、あながち間違っていないのかもしれません。

こういった背景から、契約書は事業部門の方に縁遠いものになり、次第に「自分ごと」ではなくなってしまっているのではないでしょうか。

契約書が「自分ごと」になるコミュニケーション

そもそも事業部門の関心ごとはどこにあるのかというと、それは多くの場合、自分やチームが目指している「数字」になります。具体的には、売り上げ目標やその達成度です。筆者も、事業部門として働くようになり、契約書に触れる機会が圧倒的に減った一方で、法務の時はほとんど気にすることのなかった数字と睨めっこする時間が格段に増えました。

このため事業部門からすると、法務が提示する契約上の抽象的なリスクは、なかなかピンとこないというのが本音でしょう。

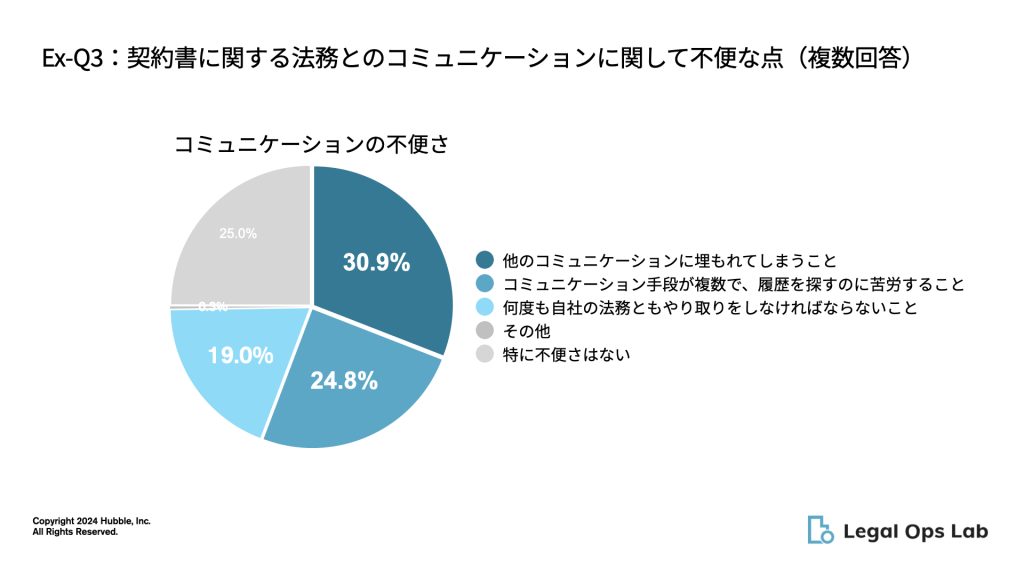

こうしたこともあってか、前述の調査において、契約書に関して「何度も法務とコミュニケーションをしなければならないこと」自体に不満があることも明らかになっています(図1)。

こういった事業部門の方々に対して、少しでも契約書を自分ごとにしてもらうためには、コミュニケーションに工夫が必要になってきます。その要素を以下に3つほど列挙してみます。

①数字に結びつけてみる

まずはじめに、特定の契約条件に起因して生じうるリスクを、発生する具体的なコストに置き換えてみることが有用な場合があります。当然コストは、増えれば増えるほど利益を圧迫する要素になり、会社の業績を大きく左右するため、営業部門はもちろんのこと、開発部門などでも非常に関心のあるポイントといえます。

例えば、当該契約上の義務を履行する際に、現状の現場のメンバーでカバーできるのか、場合によってはどれくらいの人数のアルバイトを追加で雇用する必要があるのかといった具体的な質問ができる場面もあるでしょう。

また、無理な条件を受けた結果、当該製品の納入遅延が生じた場合に、商流の下流にいる企業からどれくらいの賠償請求がされる可能性があるか、といったリスクを指摘できるケースもあるでしょう。この場合は、将来の予測になるため、少しでもイメージの解像度を上げるために、自分が相手方の企業なら確実に請求するようなものなのか、そうとも限らないのかという発生可能性も(もちろんこれも予測の域を出ないわけですが)併せて説明すると良いでしょう。

なお、下のインタビュー記事では、経営や事業部門と「共通言語で話す」ことの課題について言及されています。本稿と同じ文脈にあるものと言えますので、気になった方は是非ご覧ください。

②過去の失敗事例を引き合いに出す

過去に自分の会社で発生した事例が、会社のメンバーにとって契約書を自分ごとにする最大のきっかけになるかもしれません。

類似の取引で、以前会社で遭遇したトラブルやヒヤリハットがある場合には、それを引き合いに出すことで、法務が指摘するリスクも具体性を増していきます。また、同じ会社でも、意外に隣の部署で発生したトラブルやその原因を知らないこともあるので、社内の情報の統制ルールに反しない範囲で他部署の事例を引いてくることも効果的です。

なお、会社の過去事例は、部門横断的に法的問題に対峙できる社内の法務だからこそ知ることができる情報ですので、これを引用して指摘できることは、社内に法務があることの大きな価値とも言えるでしょう。

③会社、部署の方針との整合性を確認する

3つ目です。一般的に、何かを相手にしてもらいたい場合、自発性を求めるのが難しい時には、組織の力学を用いることで解決できることがあります。会社においては、その会社(社長や役員)自体や所属する組織の方針が、各メンバーの行動を規定します。

「◯日未満の検収期間では受けられない」といった具体的な組織の方針や、ひいては「Win -Winの関係を志向する」といったやや抽象度の高い会社のバリューやクレドを含めた企業理念に反しているような条件になっていないかは、法務のみならず事業部門としても無視できないポイントです。というのも、こうした点は、会社によっては、組織の規範に従った行動をとっているかという当該担当者の評価にも直結する場合があるからです。

まとめ

さて、ここまでお読み頂いた方の中には、法務が事業部門に対してやや気を遣いすぎではないか、と思われた方もいるかもしれません。

ただ、上記で書いたことは、会社の経営情報や過去の事例、会社の方針や企業理念を知っておくという、いわば会社に勤めるメンバーとしての基本動作と言っても差し支えないものだと思われます。前述した通り、こうした情報に相対的にアクセスしやすいのが、法務というポジションの特権ですので、有効に活用してみるのをオススメします。

- 事業部門にとって契約書が「自分ごと」になりにくい理由

- 日々の業務において、契約書に関わる機会・時間は非常に少ない

- 契約書自体が現場の行為規範になっておらず、難解になる傾向がある

- 契約書を自分ごとにするための工夫

- 数字に結びつけてみる

- 過去の失敗事例を引用する

- 会社や部署の方針との整合性を確認する

ウェビナーアーカイブ配信のお知らせ

本記事で特集した、法務と事業部門の間のコミュニケーションに関して、更に具体的に、契約書修正の場面に焦点を当てたウェビナー(無料)を開催しました。

企業法務の実務経験に基づいた実践的な内容となりますので、少しでもご興味がある方は、こちらのアーカイブ配信を是非ご覧ください(Hubble社のWebサイトに遷移します)。

山下 俊(やました しゅん)

2014年、中央大学法科大学院を修了。日系メーカーにて企業法務業務全般(主に「一人法務」)及び新規事業開発に従事しつつ、クラウドサインやHubbleを導入し、契約業務の効率化を実現。

2020年1月にHubble社に1人目のカスタマーサクセスとして入社し、2021年6月からLegal Ops Labの編集担当兼務。2023年6月より執行役員CCO。近著に『Legal Operationsの実践』(商事法務)がある。