株式会社モリサワは、「文字を通じて社会に貢献する」を社是に、日本の文字のスタンダードを確立してきたフォントメーカーです。活版印刷に代わる新しい印刷技術だった、邦文写真植字機を創業者らが発明したことに端を発し、写植機メーカーとして、印刷業界に貢献、その後は、日本語最初のポストスクリプトフォントを共同開発するなど、日本の文字の印刷に貢献してきました。

現在は、より多くの方にとって読みやすいユニバーサルデザイン(UD)フォントや、デザイン業界においてはデファクトスダンダードとなっているフォントサブスクリプションサービスMorisawa Fontsなど、時代のニーズや環境の変化に対応したフォントやフォントサービスを開発・提供し、日本のフォント業界を牽引しています。

昨今はグローバルにも展開する同社の事業を支える法務は、事業部門を巻き込みながらどのように社内の契約コミュニケーション基盤を構築したのか。株式会社モリサワ経営統括部法務知財課課長兼内部監査室室長兼情報セキュリティ推進室・弁護士中野文彦氏及び同社同課担当課長兼内部監査室兼情報セキュリティ推進室・弁護士藤井浩太氏に、契約DXによる法務と事業部門の関係や法務マネジメントの変化をお伺いしました。(取材時:2023 年 12月)

本記事のポイント

Over view

- 同社の法務の概要(2024年3月現在)

- 人数:5名(大阪4名、東京1名)

- 契約書依頼件数:約800件/年

- 導入前の課題

- 契約書審査依頼方法の統一

- 社内コミュニケーションの重複・分散による非効率性の解消

- 人事異動や増員に備えた情報・ナレッジの属人化防止

- Hubbleの利用範囲・利用文書類型

- 会社全体(法務、広報、開発、営業をはじめとした事業部門)

- 契約書・利用規約・プライバシーポリシー・社内規程

- 導入後の効果

- Slack連携及び法務内コメントを活用したセキュアな法務内コミュニケーションと効率的な契約情報集約を実現

- 事業部門の業務フローを変えずに法務と事業部門の契約コミュニケーションを迅速化・活性化

- ドキュメントリストを活用した案件管理・定量的把握によりマネジメントコストを削減

- バージョン管理や修正履歴の確認等煩雑な管理業務を削減しながらナレッジ活用も実現

事業部門が契約業務に向き合いやすい環境を作りながら、契約業務における情報の集約を目指す

本日は宜しくお願いします!早速ですが、まず、法務の概要、契約書審査件数や特に多い契約類型を教えてください。

中野

法務は、大阪4名と東京1名の5名構成です。大阪では契約業務、東京では当社が販売するフォントプログラムの不正使用・不正複製対策等の知的財産関係の業務が中心で、法律相談やコンプライアンス業務にも従事しています。

藤井

直近では年間約800件程度です。類型で見ると企業向けライセンス契約、公共団体向けソフトウェアのライセンス契約や開発を外注する案件に関する業務委託契約書等、ライセンスに関わる契約書が50%近くを占めています。その他、一般的な取引基本契約書、個別契約書、秘密保持契約書(NDA)や反社会的勢力排除の覚書等もありますね。

(左)同社同課担当課長兼内部監査室兼情報セキュリティ推進室・弁護士藤井浩太 様

どのような背景で契約DXの推進に着手されたのでしょうか?

中野

コロナ禍で、会社全体でDXの機運が高まりました。改めて自社の状況を考えてみると、法務内外で課題が浮かび上がってきました。コロナ禍以前より海外との取引の際は電子契約サービスを活用していましたので、法務もこれを機にさらに契約DXを推し進めようと考えました。

Hubble導入前は、具体的にどのような課題がありましたか?

藤井

社内コミュニケーションに非効率が生じている点が最大の課題でした。

我々は、事業部門が契約業務に向き合いやすい環境が重要であると考え、各事業部にとって最適と思われる方法で業務フローを構築していたのですが、その結果、契約書審査依頼の受付や事業部門とのコミュニケーション手段がメールと事業部門で活用しているプロジェクト管理ツールの2つに分かれ、情報の集約が困難になってしまいました。

更に、法務内のダブルチェックは、前述のメールやプロジェクト管理ツールとは更に別でやり取りをしていたため、同一案件に対して二重のコミュニケーションが発生し、より非効率になっていました。

コミュニケーション手段が多岐にわたると、契約書のファイルの管理も困難を極めそうですね。

藤井

はい。メールとプロジェクト管理ツールのいずれにおいても、契約書のファイルはあくまで「添付」扱いのため、契約書のバージョン管理は煩雑で、かつ修正履歴もファイルを開かないと確認できない不便さがありました。

中野さんから見た課題感はいかがでしょうか?

中野

コミュニケーションコストに加えて、ナレッジマネジメントにも課題がありました。法務の増員時に、その課題感が顕著になりました。

具体的には、産休・育休や介護休暇をはじめとした休暇取得、更には組織・事業の拡大に伴うメンバー増加時にナレッジの蓄積・引き継ぎをスムーズに行っていく必要性を感じたのです。

そもそも法務のナレッジは言語化することが難しいことも多いのですが、少なくとも今ある情報や知見についてナレッジマネジメントに取り組んでいかなければ組織としての持続可能性がなくなってしまう、という危機感を抱きました。

契約DXでは、全社的に効果が出ることが導入推進の必須条件

こうした課題がある中で、Hubbleの導入を検討されたきっかけを教えてください。

藤井

今までのメールやプロジェクト管理ツールでのやり取りが面倒だなとは感じていた一方、当たり前にもなっていたため、その煩雑さを解決できるサービスがあるとは想像していませんでした。そのような中で、たまたまSNS経由で他のHubbleユーザーの声を見て興味を持ちました。

メインとなる契約書編集の画面が非常に使いやすそうだと感じただけでなく、契約書に関わる事業部とのコミュニケーションや契約書審査依頼を含め、あらゆる情報を集約しながら契約業務に向き合いやすい環境を作れるのではないかと直感し、中野に「こんなサービスがあるよ!」と伝えたのが導入検討の契機となりました。

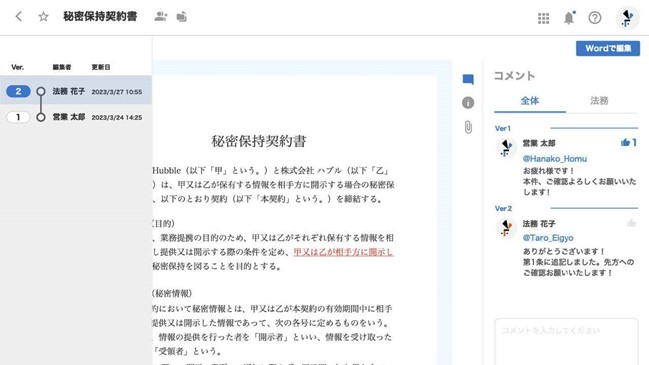

契約書のバージョンが自動で管理できる他、コミュニケーション等の情報も一つの画面に集約可能。

藤井さんがHubble導入について部内でお話しされたときの法務の他のメンバーのリアクションはいかがでしたか?

藤井

当時はメンバーが4名でしたが、リアクションはそれぞれ異なりました。面白そうという意見もあれば、本当に有用か疑問という意見もありました。最終的には、まずは前出のダブルチェックなどの法務内の課題を解決したいという共通意識から、「1年間試してからその効果を判断して決めよう」と意見がまとまり、法務内利用から始めました。

もっとも、私は、当初から事業部門との課題も解決できるポテンシャルがあると感じてはいました。

導入時は法務内利用のための最小のID数でスタートされましたね。

藤井

各所への相談に時間がかかると覚悟していたため、いきなり事業部展開するのではなく法務内だけでスモールスタートし、その効果を測ってから徐々に事業部門に利用を拡大することにしました。

最初の1年間、法務内ではどのようにHubbleをご活用いただいていたのでしょうか?

中野

事業部門から審査依頼を受けた契約書のファイルをHubbleにアップロードし、契約書のバージョン管理や法務内でのダブルチェックに活用していました。法務内でのフローを効率化しつつナレッジの蓄積も行ったイメージです。

法務内で実際に利用されてみて、事業部門への展開まではどのような経緯だったのでしょうか?

藤井

徐々にHubbleに慣れていき、法務内のダブルチェックを効率化し、ナレッジを蓄積・活用できる兆しが見えたため、事業部門への展開を目指すようになりました。Hubble導入から1年半くらい経ったタイミングでしたね。

リーガルテックに求めることとして、「法務内の課題さえ解決できればよい」という価値観もあると思いますが、必ずしも簡単ではない事業部門への展開を実行されようと思われたのはなぜでしょうか?

中野

そもそもこういったプロジェクトは、全社的な効果を追求すべきで、それが出るものでなければ導入を推進するつもりはありませんでした。

実際に、前述の通り、法務内の課題が解決すると感じていたものの、事業部と一緒に活用しなければ、契約書審査依頼や社内コミュニケーションの分散という非効率は残り続けます。このため、契約業務におけるコミュニケーションをより良い形にしていくためには、事業部と一緒に取り組むことが必須だと再認識しました。

他部門との関係構築の一環として楽しみながら推進した契約DXにより、契約コミュニケーションが迅速化・効率化

事業部門への展開はどのように進められたのでしょうか?

藤井

Slackが全社に浸透したことが追い風となりました。事業部門の業務フローを大きく変えることなく契約に関するコミュニケーションを円滑にすることがHubbleの事業部門展開の必須条件でしたが、Slack連携によりそれが理想的な形で実現できました。

もともと、メールとプロジェクト管理ツールの両者を使って事業部門とコミュニケーションを取っていたのは、冒頭でお伝えした通り、各事業部門が契約業務を行いやすい業務フローを尊重したいという考え方からでした。この考えは新規ツールの導入においても同様です。

そこで、事業部門の業務フローの変更を法務がトップダウンで行うのではなく、事業部門に理解してもらい、ボトムアップで展開していくことを目指しました。事業部門と対話を続けた結果、大半の事業部門ではHubbleを活用するに至っています。

事業部門から理解を得るのはそう簡単ではなかったと思いますが、展開のコツはありますか?

藤井

ご理解いただけそうな事業部門の管理職から提案を始め、Hubbleの説明も各事業部の状況に合わせて変えることで賛同を得ていきました。Hubbleの導入や契約DXは、あくまで手段であり、目的は法務と事業部門とのより良い関係構築にあると考えています。最終的には数十部署に対して提案を行いましたが、私はHubble導入をきっかけとした他部門とのコミュニケーションの一環だと捉えていたので、部署回りは全く苦ではなく、そのプロセスも楽しみながら取り組んでいましたね。

事業部とのコミュニケーションの一環としてDXを楽しみながら推進されるのはとても素敵ですね!事業部門とは普段からどのようにコミュニケーションされているのでしょうか?

藤井

事業内容や案件詳細をしっかりとヒアリングし、事業理解を深める一方で、事業部門にも契約書に向き合ってもらうようにしています。事業部門には、「契約業務を全て法務に任せたら本来の業務に集中できるのに」という思いもあるかもしれません。ただ、法務としては事業部門の方がその取引に関して精通しているので、取引の中で契約業務が重要な要素であると理解した上で取引先との関係構築をしてほしいという思いがあります。

そのバランスをどう取るかは悩みどころで、コミュニケーションの取り方は現在も試行錯誤しています。だからこそ、その試行錯誤や事業部門との関係構築に時間を使うために、より気軽にやり取りできるコミュニケーションツールとしてHubbleを事業部門と一緒に使うことに意義があると考えていました。

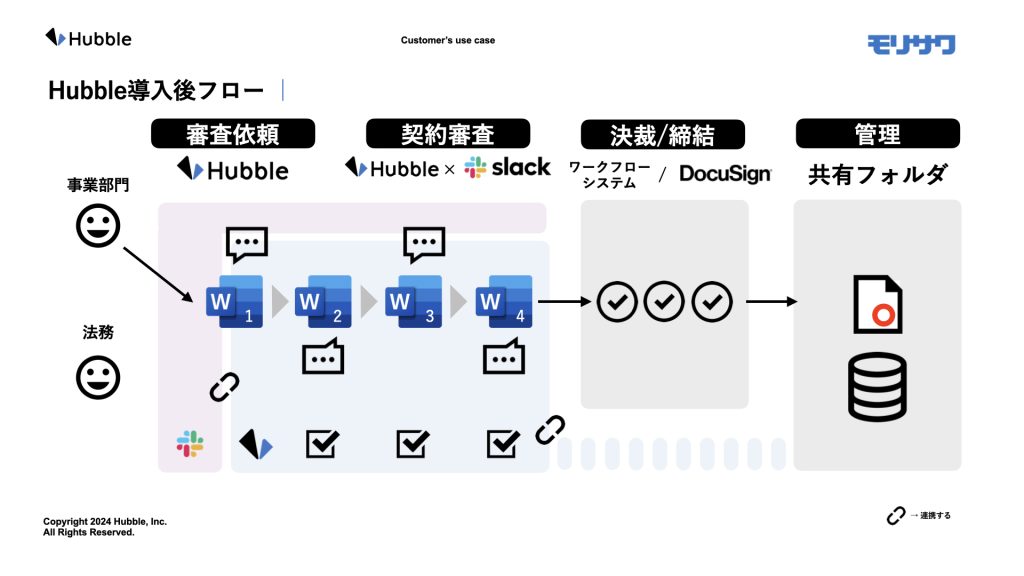

Hubbleをコミュニケーションツールとして全社的にご活用いただいているのは非常に嬉しいです。Hubble導入後、具体的に契約業務フローはどのような形になりましたか?

藤井

事業部門の担当者に Slackの審査依頼フォームから申請してもらうのが起点です。その後の契約に関するやり取りもHubbleとSlackを使って行います。Slack通知・返信機能を活用することで、事業部門はSlackだけで契約コミュニケーションが完結する一方で、法務ではHubbleに契約に関する情報を集約することができるようになりました。

Hubble導入の結果、事業部門とのコミュニケーションの非効率性は解消されましたか?

中野

法務と事業部門の契約に関するコミュニケーションの9割はHubbleに代替され、契約に関連する情報を効率的に集約することができるようになりました。また、メール特有の長い前置きのある煩わしさから解放され、法務と事業部門のコミュニケーションのハードルが下がり、事業部門からのフランクなコミュニケーションやリアクションが増加しました。

事業部門とのコミュニケーションが集約されるだけでなく、更に一歩進んだ効果も出ているように感じられますね!

藤井

はい。事業部門との関係で言うならば、事業担当者からの返信も早くなったと感じることが多く、その結果、契約書審査期間は短縮されていると思います。それだけでなく、契約書に関するミスも少なくなり、契約リテラシーの向上にも繋がっているのではないかと感じています。

貴社の場合、締結後の管理や稟議についてはHubble以外のツールもご活用されていますよね。稟議、期限管理や締結後の契約書を更新時に参照する際等、ご不便はありませんか?

中野

Hubbleで契約書審査依頼、事業部門とのコミュニケーションや契約書の修正、社内検討を行った後、最終版の契約書を作成します。その後、当該契約書をPDF化して稟議に回していますので、法務が関わる契約業務において不便さはありません。

契約更新時は締結版のバージョンをベースに修正を加えて更新後の契約書を作成することがありますが、その際は事業部門も法務もHubbleで過去の社内検討過程やコミュニケーションを参照しています。

ドキュメントリストによる業務の可視化と定量的なマネジメントの実現

Hubble導入後、法務内で感じている効果やメリットがあれば教えてください。

中野

従来は案件の状況把握が難しかったのですが、Hubble導入後はドキュメントリストにより、案件数を迅速に把握できるようになり、マネジメントコストが低下しました。これに加えて、Hubbleでは契約書が添付ではなく主体であるため、該当のページを開くだけで効率的に中身を確認することができるのが良いですね。煩雑な管理工数が削減され、時間を有効に活用することができるようになったと感じています。

案件管理の際、 ドキュメントリストや詳細項目はどのように使われているのでしょうか?

中野

契約書審査受付時は、Hubbleの詳細情報欄で案件の種類・内容や事業担当者確認し、法務内で案件をアサインします。

また、契約締結までのスピードを可視化するため、ドキュメントリストで依頼から返信までの期間や、コメントのやり取りスピードを数値化しています。

これらのデータをドキュメントリストからメンバー別に絞り込んでCSVファイルを出力することで、日々の状況を定量的に把握し、案件やメンバーのマネジメントに活用しています。

藤井さんはいかがでしょうか?

藤井

法務コメント機能が非常に便利です。コミュニケーションを一元集約しながらも、同時に事業部門には必要ない、あるいは事業部門には見せるべきではない法務内のコミュニケーションを法務メンバーのみに限って閲覧・投稿できるように区別できるため、真の意味でコミュニケーションの分散や重複がなくなりました。

その他、他部署と連携する際にHubbleをご活用いただいている場面がありますか?

中野

利用規約、プライバシーポリシーや社内規定等もHubbleで管理をしています。直近では電気通信事業法対応をプライバシーポリシーに特則で記載する形で対応しましたが、Hubbleを通じて事業部門や開発、広報と共同して改訂管理ができるので、非常に便利です。

契約書以外にも、例えば、ソフトウェア開発委託を行う際やライセンス契約に付随する仕様書はHubbleの添付ファイルを活用して契約書とセットで集約できるのもありがたいですね。

最後に、今後の展望を教えてください。

中野

法務の役割は、会社を守るだけでなく、ビジネスを支援し、リスクをマネジメントすることだと考えています。リスクだけでなく、リスクに対する解決策やリスクを超えた先にある利益を考慮することも重要です。絶対に守るべきルールもありますが、リスクを取ることで得られる利益を検討し、推進していかなければなりません。テクノロジーを活用して細かな業務を効率化し、事業推進のために必要なリスクマネジメント等の本質的な業務に集中することで、会社に貢献していきたいと考えています。

藤井

リーガルテックやクラウドファーストの時代において、Hubbleの成功例を生かしながら、既存の考え方にとらわれずに法務周辺の課題にも挑戦していきたいです。情報セキュリティ推進を兼務していますが、法務の知見は他の分野にも生かしていけると感じています。法務のプロフェッショナリズムを持ちながら、法務周辺の課題や関連分野から広く応用していける他の分野に関わっていきたいです。

素敵なお話をありがとうございました!

会社概要(2024年5月現在)

Company Profile

| 会社名 | 株式会社モリサワ |

| 所在地 | 大阪市浪速区敷津東2-6-25 |

| 設立 | 1948年(昭和23年)12月 |

| 代表者 | 代表取締役社長 森澤 彰彦 |

| 事業内容 | ・フォント事業(より多くの人にとって読みやすく設計されたUDフォントや、2,000書体以上が使えるフォントサブスクリプションサービスMorisawa Fonts、機器やアプリケーションへの組込みフォントやWebフォントなどの提供) ・ソフトウェア事業(多言語ユニバーサル情報配信ツールなどの開発・販売) ・ソリューション事業(DTPシステムやオンデマンド印刷機の販売・サポート) |

| URL | https://www.morisawa.co.jp/ |

より詳しいお話をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

Hubbleの詳細についての資料も、こちらよりダウンロードできます。