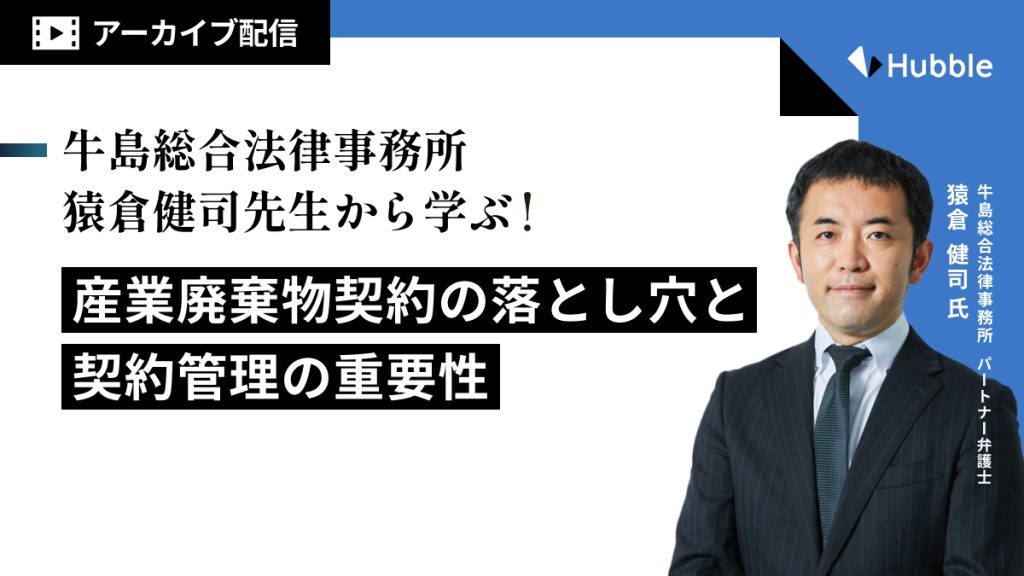

本記事は、今年7月28日(水)に行われた、BUSINESS LAWYERS/弁護士ドットコムキャリア事業部主催「Legal Innovation Conference 〜法務組織とキャリア〜」において、READYFOR株式会社草原氏、ファンズ株式会社取締役髙尾氏と共に、弊社取締役CLO酒井が登壇した、「法務からベンチャーCXOへのキャリアについて」と題するセミナーから、ディスカッションと質疑応答の内容をお伝えするものです。

登壇者紹介

READYFOR株式会社CLO 草原敦夫氏

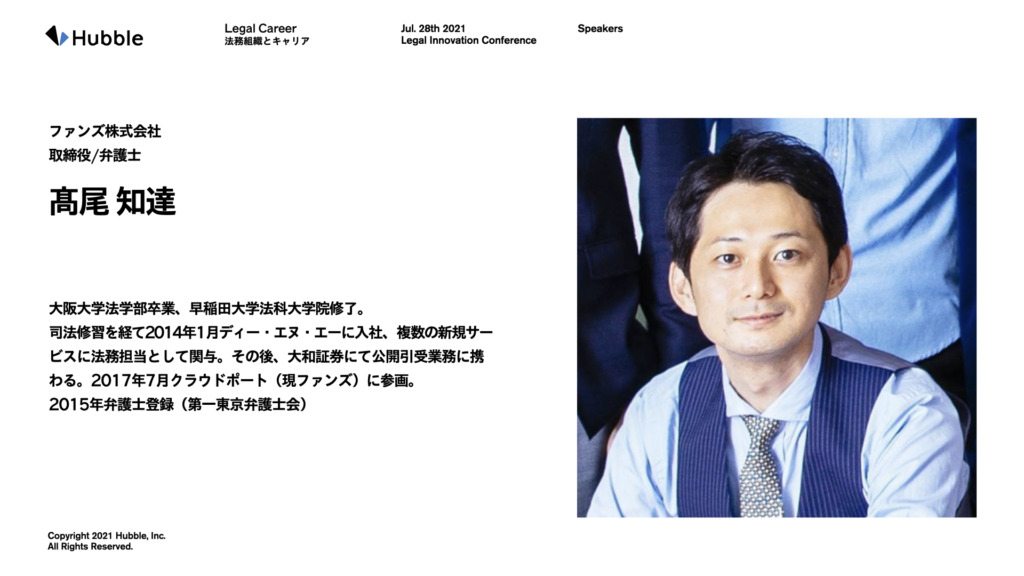

ファンズ株式会社取締役 髙尾知達氏

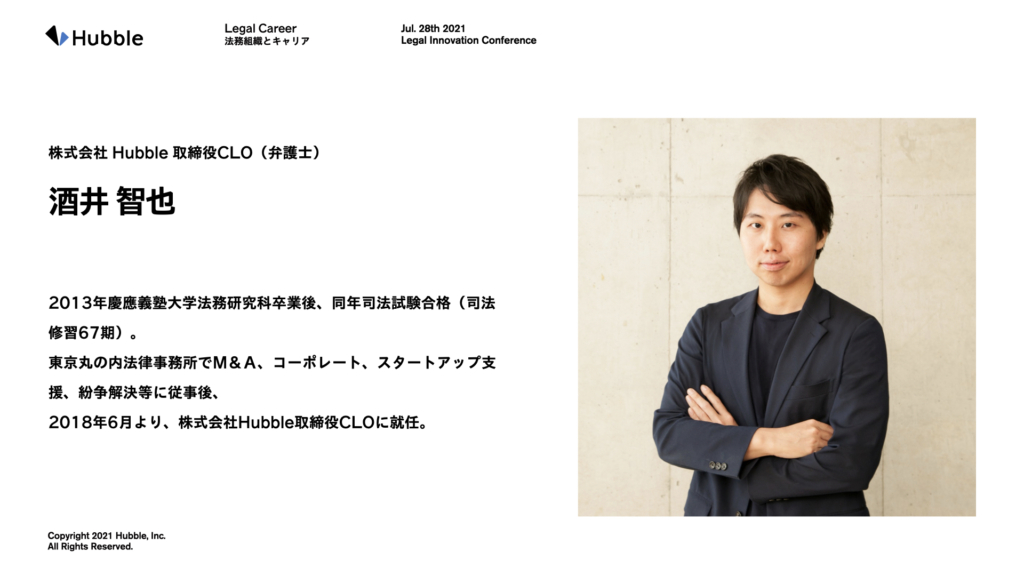

株式会社Hubble取締役CLO 酒井智也

(以下、敬称を省略して表記した箇所がございます)

ディスカッション

リーガル領域で積み上げてきたキャリアは、ビジネスサイド/CXOでどう活きるのか

それではディスカッションを始めます。まず、一つ目のテーマは「リーガル領域で積み上げてきたキャリアは、ビジネスサイド/CXOで活きるのか?こういうところで活きたという具体的場面は?」です。

「法務のキャリアを積み上げてきて、事業サイドで働いてみたい。でも不安がある」ということを私自身も相談を受けることがあります。実際に、どういう場面で法務のキャリアや経験というのが活きるのか、より具体的に伺えればなと思っております。いかがでしょうか。

ビジネスサイド/CXOということですが、ビジネスサイドと経営サイドというのは、厳密に言うと違うのかなと思っています。

後者の方からお話をさせていただきますと、実は法務は、経営層に近いような景色でものを見ているところがあります。

会社の規模や事業ドメインにもよりますが、例えばカンパニー制の会社であっても、法務は色んなところから相談が来るので、必然的に、横断的に、色々な角度から事業を見ることになりますよね。その広域性や横断性は、経営層になって、幅広い選択肢の中からリソース配分の決定していくというところで、非常に活きるのではないかと思っています。

ビジネスサイドについて、これもまたドメインによりますが、当社がやっている金融ビジネスなど、レギュレーションが厳しい業界では、レギュレーションに精通していないと有効なビジネスプランを組み立てられないということがあります。

当社でいうと、例えば新しいファンドスキームの提案をするケースを想定した場合、レギュレーションに通じていないと「この法律とこの法律とこの法律に触れているから話にならない」という状態になることがあり得ます。ビジネスマンとしてのプランニング能力の大前提としても、最低限のリーガル知識が求められるわけです。

これは、裏を返せば、いわばアキレス腱を知っているからこそ、アグレッシブな構想を考えられるという部分があるとも思っていて、そういうところは、ビジネスサイドにまわっても活きるのではないかなと思います。

今のところで、お聞きしたいことがあります。髙尾さんは、取締役としてファンズにジョインされたわけではなく、先日、取締役になられたかと思います。おそらく、髙尾さんのビジネスサイドでの活躍が評価されたのだと思いますが、具体的に「自分のこういう活動が評価された・必要とされた」とお考えでしょうか。

私が取締役になったということは、事業ドメインによる部分が大きいと思っています。

金融プロダクト、特に当社の金融プロダクトは、金商法が規制法として存在し、金融庁が監督官庁となっているんですけれども、ニッチかつ自主規制なんかもありレギュレーションがなかなか複雑なんですね。そのため、規制周りに通じた人間をきちんと配置しないといけないという経営判断があり、取締役就任に繋がったと思います。

具体的に意識していたこととしては、法務バックグラウンドがおありの方は共感いただけると思うんですけれども、「なんかこわい」という相談があるんです。「なんかこわい」ときに「なんかこわいからちょっと無理です」というのは、私は絶対に言わないでおこうと思っているんです。

「なんかこわい」を2段階くらい掘り下げていくと「ここに危ない部分があるはず」というところに行きつくと思っていて、それを言語化して、Goか、No Goか、ジャッジしようと常に思っています。

ふわっとこわいから、適当に理屈をつけて「駄目です」と言うと信頼されないんですよ。これは、私がファンズに入って3年半、ずっと心がけてきたことです。そういう部分は多少は経営陣および同僚から評価されていたのかなと思いますね。

社内でもそういうマインドでお仕事をされていたことが信頼を得たということですね。素晴らしいですね。先ほどのテーマのところで、草原さんの意見もお聞きしたいなと思います。

CXOとしての法務人材のどういう役目を考えるか。スタートアップで法務人材が経営陣となる場合は、少し前までは、コーポレートの全体を管掌する役目で入るパターンが一般的だった気もします。

ところが最近では、リーガルテック領域の企業に、まさに事業部の一員として入るパターンもありますし、比較的初期の段階から、法務の専任で入ることも増えている印象です。なぜこういうことが起こっているかというと、スタートアップで法務の重要性が増している。

規制業種でのイノベーションや、AI・パーソナルデータに関する事業など、法務戦略やサービスのガバナンス・コンプライアンスと事業とが密接な領域で事業を展開するスタートアップも多く、経営者・起業家が「強い法務がいたらいいな」ということを考える場合が増えているということだと思います。

というわけで、私は、法務専任のCXOで、正直、経理は分からないし、労務も総務もできないし、法務しかやっていません。前置きが長くなりましたが、そういう役割で経営チームにいる以上は、法務のキャリアは当然活きます。法務というのは、分かりにくいですが事業・組織にとって価値の高い機能であり、法務の専門性をもって経営チームの一員として価値を出すこともできると思っています。

一口にCXOと言っても、酒井さんは、より事業をつくる側のCXOで、そこも濃淡がある感じがしますよね。

酒井さんは、事業ドメイン自体がリーガルテックであり、まさにその会社がメインで取り扱っている分野に精通した人という感じなので、事業管掌なのかなと思っています。

既存のリーガルテック企業を見ると、経営陣に弁護士の資格を持っている人がいるというのは、割とスタンダードかなと思っています。このテーマに絡めていうと、創業者的に初期のメンバー・経営陣として入ると、その会社のビジョンや、この会社が何十年後にどうなっていくかなど、未来を描く力はものすごく大事だなと思っています。

というのも、今まで自分が弁護士としてしてきたことは、過去のルールや事実を丁寧に見て答えを出すという訓練・思考が多かったと思います。他方で今は、それとは大きく離れた、「大きなビジョンを見る」「未来を見る」というところに、個人的には法務のキャリアとのギャップがあったなと感じていますが、いかがでしょうか?

面白い着眼点だなと思います。法務は、案件審査の依頼を受けて適法違法やリスクの有無・程度を判断する場合、基本的には立案担当者の文献を読んだり、いろいろな判例を読んだりして、ジャッジしていくというプロセスで行うもので、歴史を知るという部分が大きい。

しかし、審査の依頼ではなく、自分たちが事業をつくっていくときには「どうしたらいいんだ、どうしていきたいんだ」ということを自ら問わなければいけないと。弁護士や法務実務者は、どうしても、ある特定の問題に対して是か非かという発想に陥りがちだと思います。より広い視野が必要だなというのは、私も日々の業務をしていて痛感する部分ではあります。

時間軸の視点は本当にあるなと思っています。スタートアップの規模感だと、法務の担当者ってそんなにたくさんいないじゃないですか。だから、自分自身の仕事をやっていても「これは法務部の一担当者っぽい仕事だな」と思うときもあれば「法務部の部長っぽい感じだな」と思うときもあれば「なんかCXOっぽい仕事しているな」とか思うときもあります。

私としては、目の前の案件の対応なのか、1、2年で返ってくる話なのか、より未来、5年後、10年後を構想するのかという時間軸が、どのロールの仕事かを分けるのかなという気はしています。「5年後うちの会社が社会でこういう役割を果たしているなら、このへんの規制・ルールが関係するけど、行政や官庁の考えはどうなっているんだろう」と考えて「そうなるとこういう法務戦略がいるな」なんて考えているときは、いくらかはCXOっぽい価値提供ができているのかなと思います。

たしかに。ありがとうございます。

CXOに求められる力・行動とは

続いてのテーマに移りたいと思います。本セミナーをご覧いただいている方の中にも、実際に経営側にまわって活動をしたいなと考えていらっしゃる方もいるかなと思っています。

その方々に向けて「CXOになりたいと考えたときに、どんな行動が必要とされるか?必要とされる力、具体的なアクションは何か?」をお話しできればなと思います。どうでしょうか。

元も子もないことを言えば、転職だと思います。中から上がっていくということもあるでしょうが、スタートアップのCXOを念頭に置けば、まあ転職で、もっといえばそのポストがあるかという話になると思います。

ポストがあるかについては、経営層が「法務って大事だな」と思っている会社かどうかという点が重要だと思います。

ただ、法務を重視するスタートアップ経営者は増えている。安心・安全が重要なサービスだったり、規制業種で事業に取り組んでいたりすると、強い法務を経営層に引き入れようという発想も割と自然に生まれると思います。

なので、法務人材がスタートアップのCXOになるということを現実的なキャリア論に引き直せば、そういう強い法務を欲している会社との出会いがあって転職する、みたいなことになると思います。

これを前提にすると、我々、法務の人材が一体となって「法務は価値があるよ、スタートアップの持続的な成長のために重要だよ」ということを皆で声をあげて、この分かりにくい法務というものの価値を訴求していくということが必要になるのではないでしょうか。

いい出会い・めぐりあいがあったときに「自分だったら、こういう法務戦略を描けるよ」と言えるような、法務としての地力をつけていくということが重要なのかなと思います。

ありがとうございます。

企業の方とお話をしていると、企業によって法務の位置づけはかなり違うんですよね。まさに、READYFORさんのように、法務をエンジンとして事業を推進するというポジションに位置づけている企業もあれば、あくまで契約書を100%守りでいいからちゃんとレビューしてくれる部隊と位置づけている企業もあると思います。

CXOになりたいとお考えになる方は、会社として法務をどう位置づけているのかをウォッチするのが大事かもしれませんね。

お二人の言っていることは、ほぼ全面的に同意です。

私の前職(大和証券)での経験をお話しさせていただきますと、新規に上場を目指している会社さんのところに行くわけです。そうすると、従業員が、20、30人くらいの会社から、100人までの会社が多いですね。リーガル人材、専任者をいつ採るのかというと、早い会社で20人目くらい、普通でも30人目くらいまでに1人いれば、というのが当時の感覚でした。

これは「CXOになるためには」というテーマとの関係では、なかなか深刻です。先ほど草原さんもおっしゃっていましたが、現実問題として、20人目で入ってCXOになるというのは、すでに相当な実績を持っていないと厳しいと思います。

つまり、いろいろなベンチャー企業の役員構成やCXOの構成を見ていただければ分かりますが、10人もCXOがいる会社はいないですね。あまり上品な話ではありませんが、仮に5人までCXOになれるときに、20人目で入ってそこに食い込むということは正直難しい。それだと大物としてジョインする感じです。

だから、できれば一桁メンバーで入るべきだと思います。

先ほどの草原さんの話に戻りますと、一桁で入るには、当然ながら、一桁で法務人材を募集している必要があるんですね。一桁で法務人材を募集しているということは、必然的に、その会社は何かしらリーガルの力を必要としている会社だというフラグが立ちます。そういう会社に入るというのが、現実問題として必要だろうと思っています。

どうやってそういう会社を見つけるのか、そういう会社に選ばれるためにどういう力をつけるのかというと、普段から動きがある領域の会社のほうが、絶対にリーガルが重要です。安定して稼げますという会社は、契約書チェックをメイン業務として行う部隊になりがちだと思います。動きの激しい、まだ法的な整備が十分についていない事業ドメインの会社は、法務の力が必要とされる可能性が高い。

そういうところで活躍しようと思うと、答えのない問題に間接事実をいかに積み上げて、確からしい答えを導くかというトレーニングを普段から自分の頭でしているかどうかが、非常に重要なのではないかと思っています。

上記の画像をクリックし、一連のツイートを是非ご覧ください。

今の話には出てこなかったんですけど、これからCXOになる上でどういう力が必要なのかと考えたときに、一定、テクノロジーの知識や教養は、最低限、必要になってくるのかなと思っています。お二方がいらっしゃる会社であれば、当然、そういうことは求められるのかなと思いますが、いかがでしょうか。

まあ正直、自分は疎いほうだとは思います。ただ、テックを事業としてやっている会社で法務をやる以上はちゃんと関心をもって、理する姿勢をもたなければいけないというのはあります。入ってから痛感しますね。

この業界にあまり限定して話すべきではないかもしれませんが、法務の方や弁護士の先生とお話をさせていただくときに、テクノロジーに対するリテラシーの差がけっこう出てきているように思います。

もしかしたら、企業の法務の方の中でも「今、こういうシステムがあって、契約業務はこうやって効率的に回せる」ということをぜんぜん知らない方もいらっしゃるのかなと思いますが、そのあたりの知識や教養も自分から積極的にキャッチアップしていくというのは、必要なのかなと思うんですよね。

それって、スタートアップやベンチャーで活躍しようとする場合に重要な、新しいことへの受容性みたいな話に一般化できるかなと思っています。

例えば、連絡ツールもメールではなくSlackですとか。正直、私もそんなにテクノロジーに精通しているタイプではありません。ただ、最低限、会社のエンジニアが使っているツールに関して、ミーティングなどの際に一緒に使える、みたいなところ、姿勢がまずは大事だと思います。

また、リーガル上の整理としては望ましい方針でも、エンジニアやデザイナーの観点からいうと「ここっていけていないよね」という感度を立てられるかどうかということも、重要じゃないですかね。

そういう意味では、私が要求されると考えていた力は、すごく精通している必要はないけれど、抵抗感はなく、自分から興味を持って情報をとりにいけるというくらいでもいいのかもしれませんね。

拒絶しないことは大事ですね。

未来志向である必要はありますよね。テクノロジーは未来をつくるので。テクノロジーの可能性を信じるということは、ベンチャーに入るなら必要ですよね。

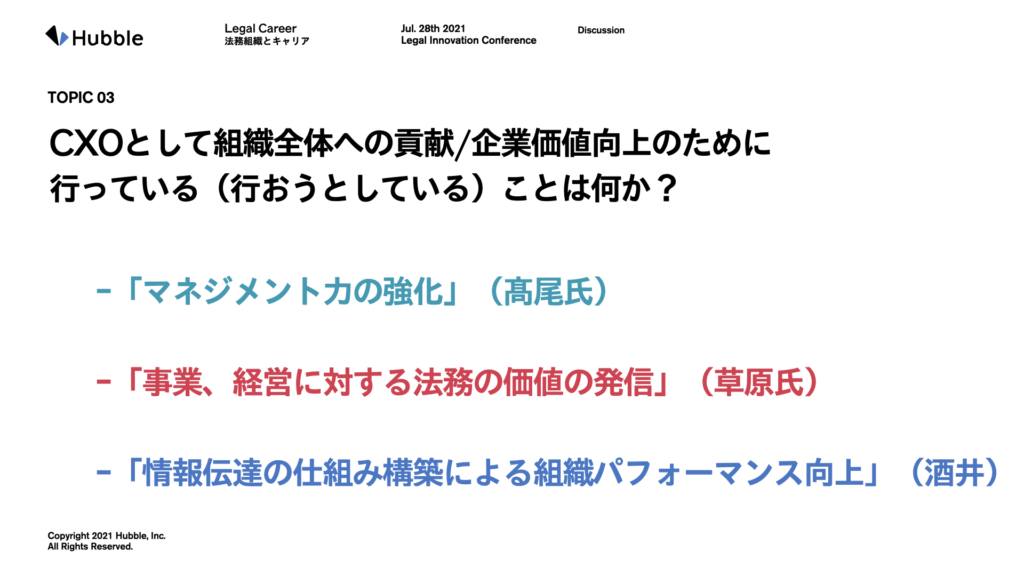

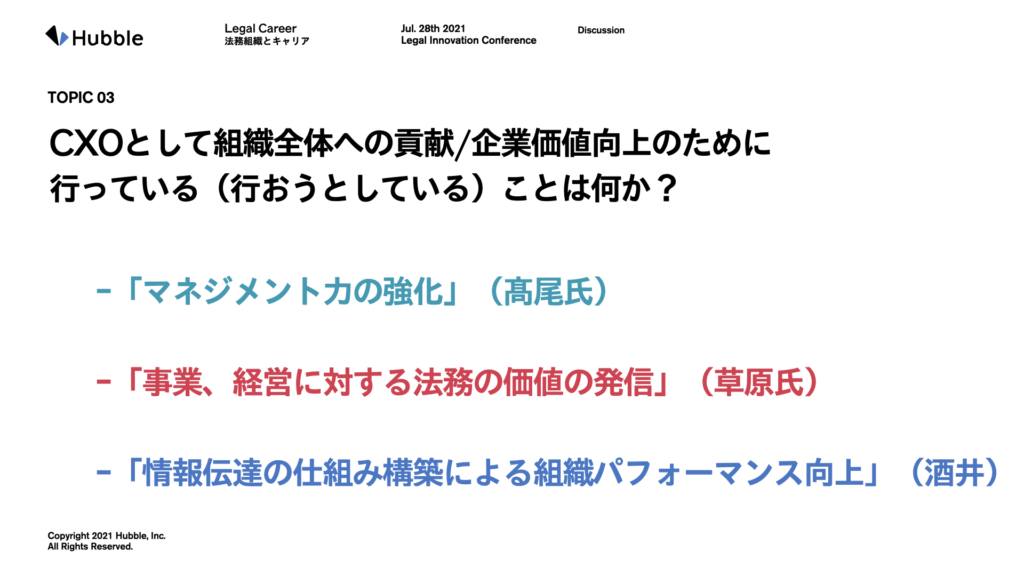

CXOとして組織全体への貢献/企業価値向上のために何をすべきか?

最後のテーマです。CXOとして考えていくレンジというのが、法務だけではなく、組織全体や企業価値を上げていくということに視野を持っていく必要があるのかなと思っています。そのために、お二方がどういうことを考え、CXOとして組織全体への貢献/企業価値向上のために何を行っている(行おうとしている)か、をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。

マネジメントの力は大事だなと思っています。私でいうと、自分の管掌している部門や私のチームに、まったく異なるバックグラウンドの専門性のある部下がいる状態です。

法務部門や法律事務所の世界と違うのは、専門性の点で同質性がない集団をまとめる必要があるということです。こういうときに、マネジメントの力が問われるなと思っています。

例えば、メンバーが同じ弁護士や法務人材であれば、金融法の知識や経験に長じているというところの専門性で、一つ尊敬に基づく関係性がつくれると思いますが、それが使えない場合には、例えばその人が悩んでいる部分に寄り添ってあげるありがたみなど、そういった複数の要素でメンバーと信頼関係を築いてチームマネジメントができる能力をつけていくということが、組織全体の貢献としては大事だと思っています。

マネジメントという観点ではそうですよね。ありがとうございます。草原さん、いかがでしょうか。

時間の関係もあり、社内に絞って話をしますと、そもそも法務というのは、事業・経営に重要な機能だと思います。ただ、法務の価値はわかりにくいので、法務というのは事業に意味があるということを、「法務の価値はこうだ」「法務部のビジョン、ミッションはこうだ」と言語化して発信し浸透させていくことは、すごく意識してやっています。全社的に法務の価値を感じてもらわないと、法務の真価は発揮できないように思うので。

これに加えて、全社的なリスクマネジメントですかね。「リスクを議論する文化をつくる」ことが、リスクを適切にコントロールするためにも、健全にリスクテイクするためにも必要だと思うので、全社を巻き込んでそういう文化をつくれればと思ってやっています。

それは、結果として、マネジメントにも活きてくるところなのかもしれませんね。

そうですね。

ありがとうございます。個人的には、法務の働き方は個で働くという側面が割と強いかなと思っています。

私自身、今、こうして会社を経営するという立場に立ったときに、個人の能力が噛み合わさった組織、足し算ではなく掛け算の組織というのが強いと思います。そのときに、個の働き方に慣れてしまっていると、チームとしてワークするという環境をなかなかつくれないなという反省がありました。

そういう意味で、情報をどう伝達するかという仕組みをしっかり構築していくというのは、すごく大事なんだろうなと思いました。

質疑応答

Q1. 従来の法務の職域を越えた事業戦略を検討する際に求められるスキル・マインドはなんでしょうか?

先ほど草原さんがおっしゃった未来志向ですよね。「過去のルールではこうだけど、ここをこう変えたらできるかも」ということ。陳腐な言葉かもしれませんが、前向きな姿勢がすごく重要です。

特に、規制業種であれば「規制当局が」「規制法が」というのがあると思いますが、そういうところにも「いや、でも、こう考えたら、皆がよりハッピーじゃないですか?」と発想する意識が大事だと思います。私が今、法律雑誌でフィンテック関連の連載をやっているのですがそちらの論考では、共創思考を書きました。未来思考・共創思考はすごく重要ではないかと思っています。

できる前提で考えつつ、やはり最後はちゃんとノーを言う気合いを持っているということも重要だと思います。事業部と「これができないなら違う道はあるのか」ということをディスカッションして考えるということ、つまり法務の中で閉じないことも大事ですよね。

できる前提ってすごく大事ですね。できる前提で考えられているからこそ、ふわっとこわいことがクリアになって、本当に危ないところが特定できたりします。そうすると、ひいては、新しいことをつくっていく際にもすごく役立つと思います。

Q2. キャリアチェンジについて、偶然だったというお話が多くありましたが※、キャリアを形成する上での転機、人との出会いなどの人脈形成についてお話をお伺いしたいです

※「冒頭の自己紹介パートで、草原・酒井は、READYFOR・Hubbleへのキャリアチェンジは、当初から計画していたものではなく、偶然によるところが大きかった、と述べていました。

私は冒頭「偶然性がすごく大きかった」と申し上げましたが、私自身、弁護士事務所で働いて、2年目くらいにスタートアップの経営者とたくさん知り合いたいと思い、土曜日や日曜日の空いている時間にいろいろなイベントに顔を出したり、経営者向けの資金調達の勉強会に参加させてもらったりして、スタートアップの経営者たちと知り合いました。

そのときのあるイベントで偶然出会ったのが、今、CEOをやっている早川です。その翌週にすぐにごはんを食べにいって、意気投合して、そこから事業の話やプライベートの話がはじまって仲良くなりました。そして、早川の紹介で今のCTOの藤井と会い、3人でリーガルテックの領域で事業をやりたいよねという話が生まれました。自分としては、偶然で、キャリアが大きくチェンジしたなという原体験かなと思います。

ただ、その前提では、当時、すごい行動量をこなしていたと思います。たくさんの行動を行う中で、いくつかの貴重な出会いがあり、キラッと光った出会いにうまく飛び込んでいく勇気も必要なのかなと感じますね。

私も冒頭の自己紹介でスタートアップの世界に入ったのは偶然だったと言ったんですけれど、2018年に出た経産省の国際競争力強化についての報告書を読んで、「ベンチャーで戦略法務が必要とされる時代がくるな」というところは感じました。

あれを読んだのは、前職(森・濱田松本法律事務所)のときですか?

前職時代にあれを読みました。ベンチャー案件をやっている中で「ベンチャーや起業家ってすごいな」というのは感じていたんですけれど、あれを読んで、スタートアップの中に飛び込んで中で法務をやるというのもおもしろいかも、それほど一般的なキャリアでもないので「チャンスかも」とは思いました。

そこで事務所を辞めて飛び込めるというところもすごく大きいんでしょうね。

Q3. 法務業務における担当者レベルでの付加価値と経営陣レベルの付加価値に違いはありますか?経営陣の一画として、法務の知見を活かすというイメージをあまり持てておらず、ぜひお伺いしたいです

面白いし難しい質問ですね。これは、状況や置かれている立場によると思います。

一つ目の質問に関して、担当者としてという話と、経営層としてという話があると思います。

分かりやすい感覚でいうと、法務人材として合格点というのは「持ってこられた質問に対して、適切な理由付け、根拠を持って、適切に判断できる」というところ。もう少し上のレイヤーになってくると、そもそもそれをやりたい背景をもう少し把握して「やる必要あるんだっけ?」「やるとしたら別の方法のほうが良くない?」と言えることが求められます。これは、担当者としてもできたほうが良いですが、経営陣に入った場合はマストだろうなというのがあります。

経営層になるときに法務の力を使えるかという話でいうと、これは会社の規模や事業ドメイン場合によると思っています。私の場合だと、先ほど言ったとおり、規制業種なので、そこに精通していること自体が、事業経営上の付加価値になるというところで活かせているという認識です。

経営チームの役割に、トレードオフが発生する判断をするというのがあると思います。新しいサービスをやろうと思うと、インテグリティの問題やコンプライアンス、サービスの「安心・安全」の問題がでてきます。そしてスタートアップでは、サービスが一気に成長するからこそ、その歪みが一気に拡大して、大きな事故を起こすということも過去に一度ならず起きていると思います。

そういうところで、サービス固有の構造上のリスクみたいなものを捉えて、ちゃんと経営の場でディスカッションしていくということは、法務人材が経営レイヤーで発揮できる価値なのかなと思います。

他にも、法規制、社会情勢は重要な事業環境であり、「法規制がこの方向に動いているから、自分たちの事業環境はこう変わっていくんじゃないか」という未来志向の視点でディスカッションをするという価値提供もあるかもしれません。

あとはコーポレート・ガバナンスですかね。法務というより経営マターでしょうが、法的知見が活きやすい分野ではあります。大きな戦略を正しく描くために取締役会の機能を高めるなどができれば、経営に与える影響は大きいのかなと思います。

ありがとうございます。本日の我々のセッションはここまでとさせていただきます。

これから、法務のキャリアからCXOやビジネスサイドに領域を移して活躍される方がどんどん増えていくと、個人的にはすごく嬉しいなと思います。何かためになる情報を提供できていればと思います。本日はありがとうございました。

2021年11月開催「Legal Innovation Conference ~法務DXの壁を越えろ~」

2020年11月開催「Legal Innovation Conference 〜法務のDX〜」

ベンチャー法務へのキャリアも気になった方はこちら!