今回は、各種電子部品の研究、開発、生産、販売を行い、世界の電子機器の発展を支える太陽誘電株式会社法務部長の佐々木様と法務部ビジネス法務課の王様に、リーダーとメンバー双方の視点から見たHubbleの有効な活用法について伺いました。

本記事のポイント

Over view

- 導入前の課題

- 契約業務全体のブラックボックス化

- Hubbleの利用範囲

- 法務部のみ

- 導入後の効果

- 管理職として、コミュニケーションがより適切に抜け漏れなく行えるようになり、急ぎの案件にも即時に対応できるようになった

- 担当者として、互いの業務を把握でき、また情報の整理の習慣づけも進んだ

- リーガルテック選定のポイント

- まずは、小さく始めて、可能な限り比較検討を行う。

ブラックボックス化に課題があった

〈太陽誘電株式会社の基本情報〉

- 従業員数:単体2,785名(連結21,723名、いずれも2020年3月末現在)

- 契約リーガルチェック件数:約1,500件(年間)

- 法務部員数:20名

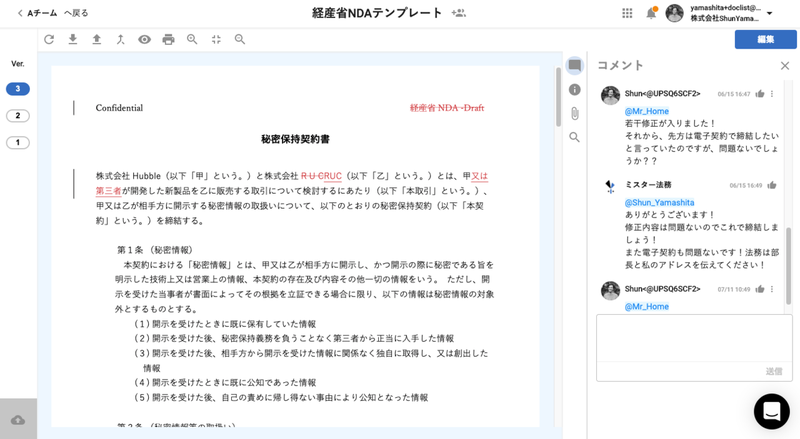

本日は、宜しくお願い致します。早速ですが、Hubble(ハブル)を知ったきっかけを教えていただけますか?

佐々木

経営法友会に参加しているのですが、他の参加企業のご担当者の方からこうゆうサービスが面白いよ、という話を聞いて、興味を持ち、コンタクトをしたというのがきっかけです。「データベースの中にデータを保存して履歴管理ができるツール」というのが最初の印象でした。

ですが、Hubble(ハブル)を使ってみてわかったのは、コミュニケーションツールであるということ。人と人をつなぐコミュニケーションツールとしてすごく使えるなというのが、まさに使ってみてわかったことですね。

王

私は、最初佐々木さんから説明を受けた時は、正直メールと何の違いがあるんだろうと思いました。ただ実際に使ってみるとメールとは全く違うなと実感しています。

貴社は本当に積極的にリーガルテックを導入されていますが、そもそも佐々木様は、契約業務に関してどのような課題感をお持ちだったのですか?

佐々木

ブラックボックスだった点ですね。契約業務に関するデータや統計などを全くとっていなかったですし、パフォーマンス評価もしていなかった。だから、誰がどのくらい案件を処理しているのか、どのくらいのスピードでレスポンスしているのか、契約の難易度ランクなども全然わからなかったんですよね。

試行錯誤の末、現在では、処理件数やレスポンス結果に関するデータを定期的に分析していて、かつ分量や言語といった7項目からなる3段階の契約書のレーティング指標を設けており、そのポイントの合計で「難易度判断」をしています。

2016年10月からトライアルをはじめて、2017年4月からデータを取り始めました。数値で「見える化」したことで全員が納得感を持って働ける環境を少しずつ作ることができたと思っています。

王様は、実務担当者としてブラックボックスであることに同じような課題感をお持ちでしたか?

王

確かにブラックボックスではあったと思います。加えて、書面と向き合う時間が長い分、漠然と業務をやるだけという状態になりがちで、時間や記録化に対する姿勢に緊張感があまりない、というのが正直なところだったと思います。

佐々木さんがいらして少しずつシステムを強化して、様々な制度を作ったことで、自分も時間や記録化に対しての意識も強くなりましたし、何よりやるべきことがすごく明確になったんですよね。

もちろんやるのは大変ですけど(笑)

そういった意味では、管理職のお立場から見た時に、Hubbleはどのような意義があったのでしょうか?

佐々木

私たちが注目をしているのは、いかに効率的にもれなく情報が伝わるかという部分です。機械やシステムに頼る部分はここだと考えています。Hubble(ハブル)を使うとコミュニケーションの漏れがなく、後から確認もできるのが非常に便利ですね。

急ぎの案件は、Hubble→Slackで

王様は、Hubbleを使ってみてどのような感想をお持ちですか?

王

今年の4月にHubble(ハブル)を導入したのですが、ちょうどその頃から徐々に在宅勤務が始まって、佐々木さんをはじめ、上長と直接会うチャンスがかなり減り、コミュニケーションが電子メールと電話に限られました。そのため、タイムラグがなく情報共有ができるHubble(ハブル)は非常に便利だなと感じました。

加えて、情報整理にも役立っています。我々は担当者として日々案件の処理をし、その内容を上長への報告するためにHubble(ハブル)を開きます。開くと、画面中央部に報告すべき契約書が表示され、それを見ながら、説明すべきポイントの整理ができます。この使い勝手がいいです。

繰り返していくと、コメントの送信前に情報を整理することがだんだんと習慣化し、伝えるべきポイントも明確になってくるので、効果を実感しています。

では、佐々木様がHubble(ハブル)導入してよかったと感じた点を教えていただけますか?

佐々木

私は、基本的にeメールがあまり好きではないんですね。順番に見ていくことになるので、リアルタイムじゃない。

例えば王さんが「今」私に伝えたいことを送ってきたとした場合、メールが100件とか200件とか溜まっていると、私がそのメールを見るのが夕方になってしまうかもしれない。メールだと緊急性は一目ではわからないのです。

しかし、Hubble(ハブル)ならSlackと連携することで通知が来るのですぐに確認ができ、急ぎの案件があるんだなと気づけるんですよね。このため、私は「急ぎのものは、メールじゃなくてHubble→Slackに連絡を入れて!」とお願いをしています。「急ぎで私を捕まえたければSlackで!」というのが法務の常識になっていますね。

パフォーマンスを意識し、競争意識を生む

Hubbleの導入も含めたブラックボックスの解消によって、自らの業務がかなり詳(つまび)らかにされることになりますが、この点を懸念される方はいませんでしたか?こういった点が障壁になっている企業様もいる印象なのですが。

佐々木

もちろん、最初は懸念する人もいました。賛成が3割くらいでスタートし、最終的には8割くらいが賛成している状況でしょうか。担当者からすればブラックボックスの方が楽ですからね。なのでそこはうまく浸透させていく必要はあると思います。

組織の中でパフォーマンスを意識してやろうという風土を作れるかは重要なポイントです。これとともに、この人の下で働くなら、こういうルールでやらなきゃいけないというのを意識してもらう必要があって、そのためにはリーダーがぶれないこと大事だと考えています。精神論ではないですが、やはり意志を持って仕事をすると、仕事の仕方は変わりますよね。

もちろん精神論だけではパフォーマンスは上がらないので、投資とテクノロジーの導入、この2つが大事です。

こういった取り組みを実際に目の当たりにされて、王様はどのように感じられていましたか?

王

佐々木さんは、ものすごい意志を持ってこの部署を良くしようとされており、それがすごく伝わってくるんです。ついていく方も努力が必要ですけど(笑)。

新しいことが始まると、色んなアイデアが形になり、最終的にやった甲斐があったという感触が残る。もちろん実務担当者として案件を多数持っていて、常にタイムリミットばかりですが、最終的に部署としてのパフォーマンスが上がれば、それでいいんじゃないかなと思っています。

詳らかにしたことで得られたメリットはどのようなものがありますか?ナレッジの共有などもよく話題に挙がりますが。

佐々木

ナレッジの共有という部分もありますが、もっと大事なことは競争です。詳らかになったことで競争意識を持てるかどうかです。

例えばメンバーが10人いたとしたら、どういうパフォーマンスを個人が出しているかってブラックボックスだとわからないですよね。でも10人のパフォーマンスが分かる状態になっていれば、他人と自分を比較することができる。これによって、より頑張らないといけない!と意識を持つことができます。

王

私も意識しますね。当社では、毎年契約審査で一番パフォーマンスが良かった人は表彰されるんですが、未だにもらったことがないので、すごく悔しいんですよね!

契約書レビューの正確性といったクオリティ部分についてはどのようにお考えですか?法務にとって重要な評価基準とも思われるのですが。

佐々木

変な話ですが、私はすべての契約で100点を取る必要はないと思っています。契約を分析すると80%は標準的な契約、20%が非定形、そのうち本当に難しいのは全体の5%くらい。この5%はとにかくクオリティ追求しなければいけないので、当然そこは100点を取りにいきます。

ただ、80%の標準的な契約については本当に100点をとりに行く必要があるのか?いや、そこは80点でいいじゃないかというのが私の考えです。ちょうど製品にもハイエンド品、汎用品、廉価版と揃えるように。

だから契約についても80%の部分というのは、クオリティ8割でいいじゃないかと。こういった考えに基づいて、当社ではAIによるレビューシステムを使っています。8割を取りに行くには凄く良いシステムなんですよ。こういったコンセプトを考えて導入すればうまく使えると思います。

実務担当者からご覧になって、「全部100点取らなくていい」というメッセージはどのように受け取られていますか?

王

部長である佐々木さんがこういったメッセージを出してくれるので、AIサービスも安心して使っていいと思えます。

どうしても自分の判断だけで契約書の作成やレビューを行うと、100点を取らないとまずいと考えてしまうので、割り切りができるという点でもありがたいですね。

Hubbleはコミュニケーションツールとして使う

さて、Hubbleの話に少しだけ戻ってしまうのですが、管理職の立場から見て、Hubble(ハブル)のおすすめの使い方があれば教えていただけますか?

佐々木

Hubble(ハブル)はストレージサービスとしてではなく、コミュニケーションツールと思って使うと本当に効果が出ます。データを保存するだけの使い方ではなく、お互いのコミュニケーションの中でHubble(ハブル)を使う。メールの代わりにHubble(ハブル)を使う。そういう使い方が一番いいでしょうね。

発想の転換で、メールにドキュメントが付いているんじゃなくて、ドキュメントにメッセージが付いているイメージ。

我々法務の世界だと、メールのやりとりはドキュメントありき。ですから、ドキュメントに対してコメントが付いてくるという点が非常にありがたいです。

リーガルテックを導入する際の基準のようなものは持っていらっしゃいますか?

佐々木

とにかく「小さくトライアルで始める」ということを実践しています。最初から全体で導入するのではなく、小さい範囲で始めて効果を検証する。また、できればいくつかのサービスを利用して比較する。

例えば、現在、法務関連書籍のサブスクリプションのサービスを導入していて、複数社と小規模ライセンスで契約しています。実際に試してみて、将来的にどこかに統合しようと考えています。

最後に、今後法務人材はどのような姿が求められていくと考えていらっしゃるか、教えて頂けますか?

王

私は、佐々木さんと一緒に働く中で、考えが改まった部分があります。以前は法務としての専門知識と経験のみが重要と考えていました。ただ、それだけでは足りないなと。製品のことはもちろんですし、もっとビジネスを含めた世の中の事象を深く理解することに努めながら、業務をしていく必要があるなと感じるようになりました。

佐々木

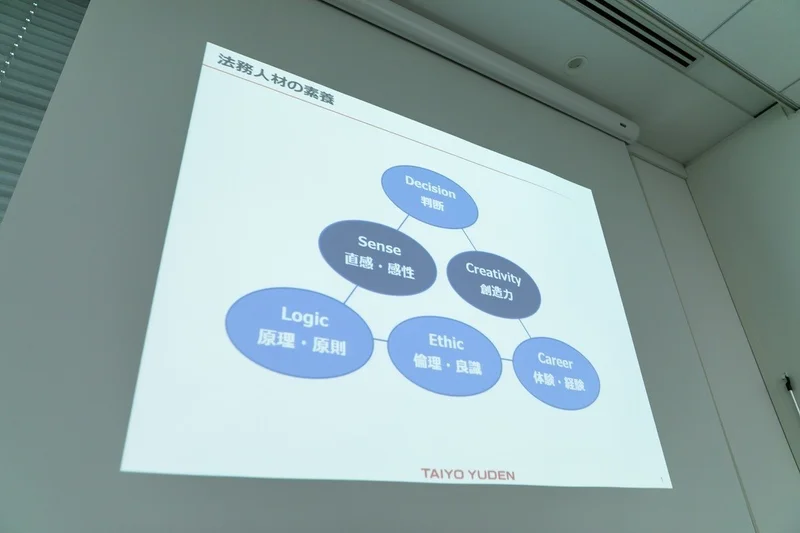

私も、最近は色々と考えているところがあって、まず法務の人材としてどうゆう素養が必要なんだろうというのを、自らの経験も振り返りながら考えています。

法務人材は様々なところで判断を求められるので、やはりちゃんとしたDecision(判断)ができるというのは非常に大事です。そのために判断を導くLogic(論理)、Ethic(倫理観と良識)もないといけません。あとはCareer(体験・経験)。これは単なる体験ではなく、色々なことを仕事として経験するということが大事だと思っています。

そして、これらとはやや相反する直感的なSense(感性)も大事なのだろうと。加えてCreativity(想像力)。1つの事象だけを見るのではなくて、関連性をみて、他にも影響ないかどうかを想像できること、言い換えると「課題発見力」に繋がる素養だと考えています。こうした力も大事だと感じていますね。

どちらかというと、法務人材はSenseやCreativityが欠けている人が多い印象です。論理はちゃんとしているし、倫理感もある。経験を積めばキャリアもある。

しかし、あとの2つはなかなか難しいんですよね。もともと持っている素養なのか、それとも後天的に養うことができるのか。確実に必要な素養だと考えていますし、評価はできますが、育成という意味で、マネジメントとしてはどう高めたらいいのか今私自身も悩んでいるところです。

法務への相談案件は、課題解決力だけでなく、課題発見力も求められるので、これから相談案件が増えた際に、より豊かな課題発見力を皆さんに身につけてもらわなきゃいけないと感じています。

ありがとうございました!!

(写真:狐塚勇介、取材・編集:Hubble編集部)