- リーガルテック導入のための予算確保が難しい理由

- ROIの要素、「費用対効果」とは

- ROIの要素、「投資対効果」とは

はじめに

みなさん、こんにちは!

昨今ではDXの流れから、法務においても「契約DX」としてリーガルテックをはじめとするテクノロジー活用の必要性が強く叫ばれています。その一方で、システムに発生する費用を、どう会社に承認してもらい予算化するかは、多くの法務組織で非常に悩ましい点とされています。

こうした背景から本記事ではリーガルテックの予算確保のためのROI(Return On Investment)算出というトピックを取り上げます。これは、リーガルオペレーションの構成要素とされる「テクノロジーの活用」と「予算」が交わるポイントであり、今後も避けては通れない考え方になると思われます。

なお、本記事はHubble社のCLO酒井のnoteにまとめた内容を、LOL編集部にて再編集したものとなります。ご興味をお持ちの方は、是非こちらのブログもご覧ください。

2024年8月23日(金)に開催したオフラインイベント「日本軽金属株式会社におけるリーガルオペレーションズの実践―人材、ナレッジマネジメントから予算まで」の講演パートを特別配信いたします!

(Hubble社のWebサイトに遷移します)

なぜ予算確保が難しいのか

従来、人件費を除いて法務が独自に予算化してきたものとして、顧問弁護士ら外部パートナー費用、書籍購入や研修受講費用、各種会費、そして訴訟対応費用といったものがありました。多くの企業でこれらは必須の要素として通例化していたり、そもそも予算編成上、会社全体の負担となっていることもあるため、そこまで強くROIを求められることはなかったかもしれません。

他方で、リーガルテック等のシステム導入は、まだ「+α」の存在と位置付けられる傾向が強く、新たに予算化するためには相応のROI算出が会社の意思決定に求められることが多いでしょう。ただ、いざROIを求められた場合に、手が止まる原因になるのが

- 目の前の業務が楽になりそうだと思うが、具体的効果が想定できない

- 発生する効果の定量化が難しい

- 効果の発生時期がわからない

といった点です。このような一見抽象的な効果を、いかに説明、正当化できるかが、リーガルテックの導入、そして「契約DX」を実現する上でポイントとなります。

では、どうすれば具体的にROIを算出することができるでしょうか。

ROI算出のための、重要な2つの要素

一般に、ROIは「リターン/コスト」の形で表され、いくら投下して、いくら儲かったのかを示す指標です。もっとも、この投下したリソースは、その性質から①費用と②投資に分類されることになります。つまり、管理系システムやリーガルテックの導入に向けたROI算出に関して重要な視点は、

- 「費用」対効果

- 「投資」対効果

という2つの要素をそれぞれ分析することになります。

一般に「費用対効果」とは、投下後、比較的即時的に発揮され、投下を中断又は中止することに伴い速やかに減衰もしくは消滅する効果(短期的な効果)に対するROIをいいます。

これに対し、「投資対効果」とは、中長期的にその効果が発揮され、投下を中断又は中止した後も中長期に渡って発揮され比較的緩やかに減衰していく効果(長期的な効果)に対するROIとされます。

一般的に即時的効果がイメージもしやすいため、費用対効果が注目されがちです。しかし、社内推進を進める上では、費用対効果と投資対効果を区別した上で、説明することが非常に重要となります。

要素① 費用対効果

まずは費用対効果です。以下の3つの要素から考えていくとよいでしょう。

費用対効果=業務効率化×売上向上×費用削減

業務効率化

まずは費用対効果の本丸、日々の業務がいかに効率化されるかを示します。

ここでは、効率化の結果、会社にどれだけの経済的インパクトがあるかを示すことが重要です。

以下の3ステップで示していきます。

システム導入により削減されるであろう業務から一人当たりの削減時間を仮定します。

例えば、契約書管理システムであれば、「契約書を検索する時間や特定の文言を検索する時間が減り、1日あたり30分の削減が可能」といったイメージです。

あくまで計算のための要素なので、思い切って平均的な数字を置くことになりますが、実態と乖離しない数字とすることも重要です。そのためには、システム導入前にどれくらいの時間を要していたものなのか、そしてシステムを使うとどれくらい変化があるのかを簡単に試してみると良いでしょう。トライアルができるシステムなら、それらの数字が一気に具体的になります。

続いて企業(組織)全体の時間的インパクトを算出します。

一日・一人当たりの効果に対し、法務部の人数や従業員数等そのシステムによる恩恵を受ける人数、そして年間稼働日数を乗算していくことになります。

そして、この時間的インパクトを経済的インパクトに置き換えます。これにより、特に決裁者に向けて説得的な効果の示し方ができるようになります。

従業員(またはチーム)の平均給与額や平均の就業時間を仮定して計算すれば、自分の会社における効果を金額で表すことが可能です。

このようなが具体的な数字の仮定が難しい場合には、一般的な統計データを活用することも可能です。例えば、OECDでは、各国の従業員の時間あたり生産性を公開しています(日本ももちろん掲載されています)。給与ベースではなく、生産性ベースの金額で表すというアプローチも考えられるでしょう。

売上向上、費用削減

ここでは、日々の業務効率化を超えて、直接的に期待できる経済的効果を算出します。

- 残業代削減の効果は期待できるのか

-

最も直感的に思い浮かぶのは、業務時間短縮による人件費(残業代)の削減です。これは前述した業務効率化の効果に整理することもできるでしょう。

ただ、目下のところ法務には、「やりたいけどやれていない」業務も数多くあると思われ、仮にリーガルテック導入で効率化が進み、時間が浮いても、実際のところは別の高度な業務がその時間に充てられ、結果として残業時間・残業代はそれほど変わらないということも考えられます。

- リーガルテックのタイプ別、おすすめのROI算出ポイント

-

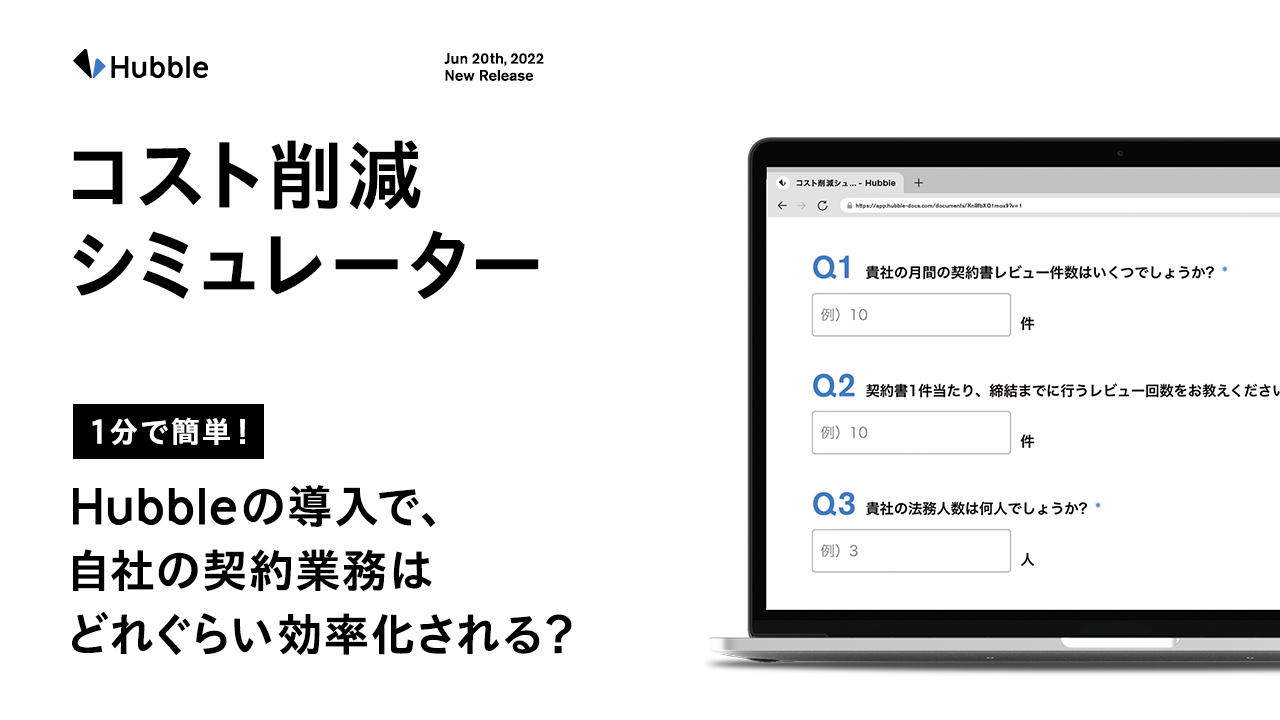

リーガルテックの中で最も費用削減の結果がわかりやすいのが電子契約ではないでしょうか。印紙税や郵送費用などを削減できるというわかりやすいコストメリットが挙げられ、概算シミュレーションができる場合もあります。

電子契約なら電子印鑑GMOサイン 費用対効果シミュレーション|電子契約なら電子印鑑GMOサイン 電子印鑑GMOサインを導入することによるコスト削減効果について、かんたんにシミュレーションできます。電子契約のご利用により、収入印紙などの費用や労働時間のコストも…

費用対効果シミュレーション|電子契約なら電子印鑑GMOサイン 電子印鑑GMOサインを導入することによるコスト削減効果について、かんたんにシミュレーションできます。電子契約のご利用により、収入印紙などの費用や労働時間のコストも… -

これに対して、契約管理システムでは、アナログな契約業務がシステムにより効率化できれば、事業部門の契約業務における事務処理を削減することができるとされています。データ上で契約締結までの業務が可視化され、契約業務のリードタイムの改善が可能です。以下の記事では、この売り上げサイクルの改善によって、売上に24%の経済的インパクトがあるとされています。

あわせて読みたい -

また、締結済みの契約書管理システムでは、契約期間を把握することで、契約の終期を迎える前に、販売契約において金額を増額する契約内容に変更する交渉をしたり、支払が発生する不要な契約については終了させるなど、適切なタイミングでの契約内容の見直しが可能になるという点で経済効果を示しやすいでしょう。

締結後の契約書管理の効果はこちらに! 見返す契約書は全体の3割?文書管理コンサルタントが語る、契約書管理の4つの要素とそのはじめ方 今回は法務業務、特に契約書管理をシステムで支える株式会社セキュリティリサイクル研究所の紺野様に、契約書管理のベストプラクティスを伺いました!契約書管理について保存版と言える内容です!

見返す契約書は全体の3割?文書管理コンサルタントが語る、契約書管理の4つの要素とそのはじめ方 今回は法務業務、特に契約書管理をシステムで支える株式会社セキュリティリサイクル研究所の紺野様に、契約書管理のベストプラクティスを伺いました!契約書管理について保存版と言える内容です!

システムの性質によっては、売上向上、費用削減という点で効果の算出が難しい場合があるかもしれません。その場合には、定量的なデータも公開されているので、こちらを使うことも可能でしょう。

また、米国では下の記事のように、一般的なROIの算出も進んでいますが、米国の場合は弁護士事務所の収益向上の文脈で語られている記事も多く、企業法務にそのまま転用できるかは注意が必要です。

ここまで、費用対効果の考え方を見てきましたが、上記の各要素について「向上する」「削減する」といったとしても、そもそも現状の業務にかかる時間を正確に算出できていないため、説得的な値を算出できないということもあるかもしれません。

そのような場合には、ROIを構成する2つめの要素「投資対効果」という視点が重要となります。

要素② 投資対効果

ボトルネックを特定し、次の改善につなげる環境を

中長期的な効果を想定する「投資対効果」を考える上で最も重要な点は、データに基づいて改善可能な環境を構築することができるという点だと考えられます。

例えば、契約業務でいえば、複数の部署にまたがって遂行される業務であることから、そもそも業務全体が複雑化しやすい傾向がある上、個々人の技能やスキルに依存する傾向も強いです。この状況下で改めて自社の契約業務を俯瞰したときに、なんとなく効率がよくないことは認識できる一方で、そもそも自社の契約業務のボトルネックがどこかわからない、どこをどうすれば業務の非効率性が改善されるのかが不明であるといった状態に陥りやすいといえます。

このような環境に対しては、リーガルテックをはじめとするシステム導入によって、いつ、誰が、どのようなアクションをとったかのデータを蓄積することで、業務改善を行う土台を構築することができるようになります。これこそが企業法務にかかわらず、バックオフィス業務全般においてシステム導入する大きなメリットといえます。

下のイベントの書き起こし記事では、ボトルネックを特定してフローを改善する具体的過程が語られています。

費用ではなく、投資の側面に目を向けられるか

リーガルテックのタイプ別に具体的に見ていくと、それぞれ以下のような投資対効果が望めるでしょう。

- CLMなど、契約管理・作成支援系のシステムの場合

-

過去の契約(検討段階も含む)情報が残り、これが他のメンバーの判断を、中長期にわたってスピード的にも質的にも支援するということが挙げられるでしょう。

法務チーム内で活用すれば、過去検討した事項を再度検討したり、顧問弁護士に同じ質問をしたりすることなく、更にもう一歩進んだ検討ができるなど生産性が高い業務をすることができます(経済的メリットに言い換えるなら、例えば「一回分の弁護士への相談の費用が社内で付加できる」と整理することもできるでしょう)。あわせて読みたい 今さら聞けない?!契約ライフサイクルマネジメント(CLM)入門 本記事では、この数年で日本でも聞かれるようになったCLM(シーエルエム)とは何か、日本の契約業務においてどのような意義があるのか、ご紹介をしていきます。

今さら聞けない?!契約ライフサイクルマネジメント(CLM)入門 本記事では、この数年で日本でも聞かれるようになったCLM(シーエルエム)とは何か、日本の契約業務においてどのような意義があるのか、ご紹介をしていきます。 - 締結後の契約書管理システムの場合

-

事業部門が必要な時に自ら契約を探しに行ける環境を整えることができ、現場=事業部門が自己決定できる範囲を広げ、事業スピードを上げられる、法務が軽度の事象に割く時間を減らすことができるといった効果も中長期で望めるでしょう。

さらに、今後は、従業員のエンゲージメントを高めるという中長期的効果も想定できそうです。雑務から解放された環境やよりテクノロジードリブンな環境で、「本質的業務」に集中できる環境構築が、特に優秀なメンバーの獲得競争が更に激しくなることが予想される現下の採用環境では、企業にとっては言うまでもなく重要です。

ここまできてわかる通り、投資はどうしても不確定な将来の効果を見込むという性質があります。

この点はまさに予算案を起案する担当者はもちろんのこと、決裁者においても「この組織、会社をこうしたい」という意図を持った意思決定が求められるところになります。

まとめ

- リーガルテック導入のための予算確保が難しい理由

- リーガルテック導入の効果発生時期と具体的効果が表現できないから

- ROIの要素、「費用対効果」とは

- 比較的即時的に発生する効果で、イメージがしやすい

- 業務効率化、売上向上、費用削減の3つの要素で考える

- ROIの要素、「投資対効果」とは

- 比較的長期的に発生する効果で、イメージがしづらい

- 「データに基づいてボトルネックを特定可能な状態を作る」ことが中心となりうる

ウェビナーアーカイブ配信のお知らせ

本記事の監修も行なっているHubble社の酒井から、リーガルテックをはじめとしたシステム予算確保のためのROIの算出方法と稟議の進め方にフォーカスした、ウェビナーを開催しました。本記事の「費用」と「投資」に分けて考える発想法が気になった方や、更に本記事の内容を深掘りしたい方は、是非ご覧ください。

酒井 智也(さかい ともや)

弁護士(67期/第二東京弁護士会所属)。

2013年慶應義塾⼤学法務研究科(既習コース)卒業後、同年司法試験合格。東京丸の内法律事務所でM&A、コーポレート、スタートアップ支援・紛争解決等に従事。18年6⽉より、Hubble取締役CLO(最高法務責任者)に就任。2020年に立ち上げた「OneNDA」の発起人。